Ch. 5 : Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

Objectifs du chapitre

- Connaître les grandes caractéristiques de l’intégration Européenne (marché unique et zone euro) ; comprendre les effets du marché unique sur la croissance.

- Comprendre les objectifs, les modalités et les limites de la politique européenne de la concurrence.

- Comprendre comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent sur la conjoncture.

- Savoir que la politique monétaire dans la zone euro, conduite de façon indépendante par la banque centrale européenne, est unique alors que la politique budgétaire est du ressort de chaque pays membre mais contrainte par les traités européens ; comprendre les difficultés soulevées par cette situation (défaut de coordination, chocs asymétriques).

Plan du cours :

- La construction européenne : les degrés d’intégration

- Les effets du marché unique sur la croissance

- Les politiques européennes de la concurrence

- Les politiques monétaire et budgétaire

- Les défauts de coordination et les chocs asymétriques dans l’union européenne

- La construction européenne : les degrés d’intégration

Document 1 : La construction européenne : un projet politique

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, a proposé aux pays européens de créer une structure commune pour gérer les ressources de charbon et d’acier. Cette déclaration est prononcée au Quai d’Orsay dans le salon de l’horloge.

Elle a une portée symbolique à plusieurs titres :

- elle propose de rassembler des pays qui étaient ennemis lors des 2 guerres mondiales et de dépasser les anciennes rancœurs,

- en créant une organisation ouverte aux autres pays européens qui le souhaiteraient, elle est le point de départ de la construction européenne.

Dans la déclaration qui porte son nom, Robert Schuman précise son projet : « La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. (…) Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d’intérêts indispensable à l’établissement d’une communauté économique qui introduit le ferment d’une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes. »

L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas répondent à l’appel et créent le 18 avril 1951 la Communauté européenne du charbon et de l’acier(CECA).

Sur ce modèle, d’autres communautés vont suivre (comme en 1957, la Communauté économique européenne) et créer des solidarités à l’échelle de l’Europe jusqu’à la création de l’Union européenne que nous connaissons aujourd’hui.

Pour en savoir plus sur la Journée de l’Europe et la déclaration Schuman, vous pouvez :

Découvrir le jeu « Mystère au Quai d’Orsay »qui vous permettra de visiter (entre autres) le salon de l’Horloge, lieu où fut prononcée la déclaration Schuman

Source : La construction européenne – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Question 1 : A l’aide de vos connaissances et du document répondez à la question suivante : en quoi la construction européenne est-elle un projet politique ?

Question 2 : Expliquez l’intégration économique.

Document 2 : Les degrés d’intégration économique

« [Selon] François Perroux : « L’acte d’intégrer rassemble des éléments pour former un tout, ou bien il augmente la cohérence d’un tout déjà existant » (L’économie du XXe siècle).

« On distingue traditionnellement cinq degrés d’intégration économique :

– La zone de libre-échange se caractérise par une diminution ou une suppression des barrières douanières à l’intérieur de la région mais les pays composant la zone conservent des barrières douanières qui leur sont spécifiques avec les pays extérieurs à la zone.

– L’union douanière est une zone de libre-échange avec l’adoption d’une politique commerciale commune envers les pays extérieurs à la zone, caractérisée par la fixation d’un tarif extérieur commun.

– Le marché commun : les pays membres ajoutent à l’union douanière la libre circulation des facteurs de production. Cela suppose une harmonisation poussée des règlementations nationales, par exemple la fixation commune concernant les diplômes (…)

– L’union économique : peut se définir par l’adoption d’objectifs de politique économique communs, ce qui conduit à une harmonisation progressive des politiques économiques dans la zone

– L’union économique et monétaire : union économique au sein de laquelle existe une monnaie unique1. »

Source : D’après « Economie, sociologie et histoire du monde contemporain », sous la dir A. Beitone, 2016, éd Armand colin, collection U, 2ème éd, PP 463- 464 / « Aide-mémoire Economie », A. Beitone et al, 5ème éd Sirey, 2012, pp 459-460.

1Monnaie Unique : Un espace économique dispose d’une monnaie unique, lorsqu’une monnaie remplace les monnaies qui étaient jusque-là propres à chaque pays.

Question 1 : Rappelez les définitions des concepts suivants « politique économique » et « monnaie »

Question 2 : Quelle est la différence entre une zone de libre-échange et une union douanière ?

Question 3 : Donnez un exemple de zone de libre-échange et un exemple d’union douanière ?

Question 4 : Quelle est la différence entre le marché commun et l’union économique ?

Question 5 : Définissez l’union économique et monétaire.

Question 6 : Compléter les définitions ci-dessous

Union douanière :

Marché commun :

Union Economique :

UEM :

Question 7 : A quel type de barrières correspondent les droits de douanes ?

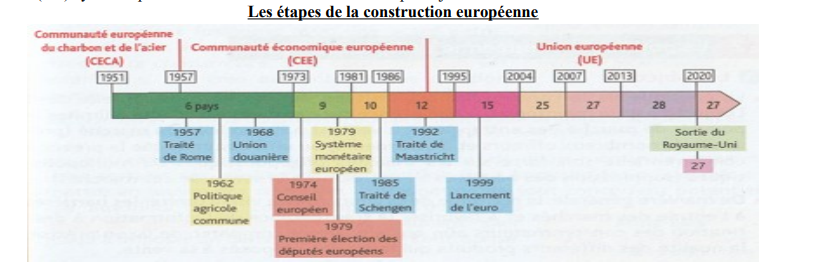

Document 3 : Les étapes de l’intégration européenne

« À partir de 1950, la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) unit progressivement les pays européens sur les plans économique et politique afin de garantir une paix durable. Les six pays fondateurs de cette Communauté sont l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1957, le traité de Rome institue la Communauté économique européenne (CEE) dont l’un des objectifs est d’établir un marché commun. Le 30 Juillet 1962, les Etats membres lance la « politique agricole commune » (politique prévue dans le traité de Rome, qui leur donne le contrôle conjoint de la production alimentaire. Les agriculteurs reçoivent le même prix pour leurs produits. Le 1er juillet 1968 les six pays fondateurs suppriment les droits de douane sur les biens qu’ils importent entre eux, permettant pour la première fois le libre-échange par-delà les frontières et appliquent également les mêmes droits sur leurs importations en provenance de pays non membres. Le 7 février 1992 Le traité sur l’Union européenne est signé à Maastricht, aux Pays- Bas. Il représente une avancée majeure car il établit des règles claires pour la future monnaie unique, la politique étrangère et de sécurité et une coopération plus étroite dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. En vertu du traité, l’appellation « Union européenne » remplace officiellement « Communauté européenne ». Le 1er janvier 1993 le marché unique1 est établi. 1er janvier 1999 l’euro est introduit dans 11 pays (rejoints par la Grèce en 2001), uniquement pour les transactions commerciales et financières. Les pays de la zone euro, c’est-à-dire ayant adopté l’euro comme monnaie unique, sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. 1er juillet 2013 la Croatie adhère à l’Union européenne, dont elle devient le 28e État membre et le 1er Janvier 2015, 19 Etats sur les 27 de l’union européenne sont membres de la zone euro. Le 29 Mars 2017, le Royaume-Uni notifie sa sortie de l’Union Européenne».

Source : https://europa.eu/european-union/about-eu/history_fr

1Marché unique (ou marché unique européen) : le marché unique correspond à un marché commun.

Question 1 : Quelle distinction peut-on faire entre l’Union européenne et la zone euro ?

Question 2 : Peut-on dire que l’intégration européenne a suivi dans l’ordre les étapes de l’intégration économique mis en évidence dans le document précédent ? Pourquoi ?

II. Les effets de la construction européenne sur la croissance

Document 4

Selon les estimations de la Commission européenne, les retombées du marché unique représenteraient entre 8 et 9 % du PIB de l’UE, compte tenu des conséquences directes sur les échanges mais également sur la concurrence.

Les avantages du marché unique sur la croissance économique

En l’absence de droits de douane, les échanges augmentent au sein de la zone aussi bien du côté des consommateurs que des producteurs. On sait aujourd’hui que le marché unique a permis de manière globale d’élargir et d’améliorer les choix pour les consommateurs tout en baissant les prix.

Des objectifs en matière de productivité des entreprises mais aussi de créations d’emplois et, par conséquent, de croissance économique sont attendus.

Pour les consommateurs :

Ces derniers bénéficient d’une production de masse à des prix plus bas, car les entreprises réalisent des économies d’échelle, qui correspondent à une baisse des coûts unitaires de production grâce à l’augmentation de la taille des marchés.

Les prix peuvent également diminuer du fait d’une concurrence accrue, car une protection des marchés nationaux n’est plus possible. Une stimulation de l’innovation grâce à la concurrence permet de proposer également des produits de meilleure qualité.

Pour les producteurs :

Pour les producteurs, on peut espérer une baisse des coûts de production et une augmentation de la concurrence sans oublier l’attractivité de la zone pour les investisseurs, notamment étrangers.

Effectivement, le marché unique permet une unification des marchés grâce à la libre circulation des biens mais aussi grâce à la libéralisation des services financiers, l’ouverture des marchés publics. Cela permet un approfondissement du processus d’intégration économique et surtout un élargissement des marchés.

Cette concurrence accrue va favoriser la mise en place d’une logique de baisse des coûts de production, possible grâce aux économies d’échelle, à une meilleure allocation des ressources ce qui va permettre à terme d’augmenter les investissements et de réaliser des gains de productivité, source de croissance économique.

N’oublions pas non plus que la stimulation de la concurrence pousse les entrepreneurs à innover aussi bien au niveau des produits qu’au niveau des procédés afin de conquérir de nouveaux marchés, de différencier et de diversifier leurs produits pour les consommateurs, de procéder à des transferts de technologie et de réduire leurs coûts de production.

Source : www.sciencespo.fr

Question 1 : Comment la hausse de la taille du marché ou des entreprises permet-elle une baisse des coûts de production ?

Question 2 : Comment la baisse des coûts de production permet-elle d’améliorer la compétitivité ?

Question 3 : Comment la hausse des investissements permet-elle la hausse de la production ?

Question 4 : Comment la hausse de la production conduit-elle à des économies d’échelle ?

Doc 5 : Effets de création et de détournement de commerce (doc 2 page 136, Magnard)

Document 6 (doc 4 page 137, Magnard)

III. Les politiques européennes de la concurrence

Document 7

La politique de la concurrence est d’abord apparue aux Etats-Unis où la puissance acquise par certaines grandes entreprises a conduit à la mise en place d’un arsenal législatif dès la fin du XIX° siècle (Sherman Act,18901; Clayton Act, 19142). Mais elle n’est encore qu’embryonnaire dans nombre de pays émergents et en développement. Dans les pays européens, elle ne s’est réellement imposée que sous l’impulsion de la construction communautaire à partir des années 1950. C’est une compétence européenne depuis le traité de Rome (1957). Il définit aujourd’hui les principes du droit de la concurrence en vigueur dans les pays membres, la compétence pour leur mise en œuvre étant partagée entre la Commission et les autorités nationales (en France l’Autorité de la concurrence, anciennement Conseil de la concurrence, autorité administrative indépendante et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF– , qui relève du ministère de l’Economie et des Finances).

Le contenu concret de la politique de la concurrence varie d’un pays à l’autre. Trois volets principaux se retrouvent ainsi dans le droit de la concurrence de la plupart des pays développés et de l’Union Européenne : la lutte contre les cartels de producteurs (article 101 du traité de Rome), la répression de l’ « abus de position dominante » (article 102 du traité de Rome) et le contrôle des opérations de concentration (règlement n° 139/2004). S’y ajoute, dans le cadre européen, la prohibition des aides accordées par un Etat à ses entreprises nationales, faussant ou risquant de fausser la concurrence (article 107 du traité de Rome).

Question 1 : Quel est l’objectif de la politique de la concurrence ?

Question 2 : Pourquoi l’UE a-t-elle intérêt à avoir une politique de la concurrence ?

Document 8

Ententes sur les prix, non-respect d’engagements… L’institution a connu une activité record l’an passé avec 295 opérations de concentration examinées et plusieurs amendes infligées.

Le montant des amendes prononcées par l’Autorité de la Concurrence s’est envolé en 2024, à 1,4 milliard d’euros, huit fois plus que l’année précédente, a annoncé l’institution ce mercredi 15 janvier. Il s’agit ainsi de la deuxième année la plus chargée pour l’organisme indépendant au service de la compétitivité et du consommateur qui a rendu onze décisions contentieuses l’année dernière, et examiné «un nombre record» de 295 opérations de concentration.

Ce montant en très forte hausse s’explique par plusieurs amendes de centaines millions d’euros infligées en 2024. Fin décembre, l’Autorité de la concurrence a par exemple sanctionné dix fabricants d’électroménager et deux distributeurs pour une entente sur les prix, à hauteur de 611 millions d’euros. Plus tôt dans l’année, quatre grands noms du secteur du matériel et de la distribution électrique, Schneider Electric, Legrand, Rexel et Sonepar s’étaient vus infliger 470 millions d’euros d’amendes pour «entente verticale» entre «fabricants et distributeurs».

Une manne pour l’État

Google figure également parmi les entreprises concernées par ce que l’Autorité de la concurrence considère comme des «décisions marquantes» de l’année 2024 : l’institution a sanctionné le géant américain à hauteur de 250 millions d’euros pour «non-respect de ses engagements en matière de droits voisins de la presse».

«L’Autorité a cette année encore examiné un nombre record d’opérations (295 opérations), représentant une hausse de 10% par rapport au précédent record de 2021», souligne par ailleurs l’institution. Le montant des amendes «contribue à alimenter le budget de l’État» car elles doivent être réglées directement au Trésor Public, rappelle l’Autorité.

Question 1 : Quelles pratiques illégales ce document illustre-t-il ?

Question 2 : Quel est le rôle des sanctions ?

Document 9

Bruxelles rejette la fusion Alstom – Siemens dans le ferroviaire – YouTube

Question 1 : Pourquoi est-ce la Commission européenne a empêché cette fusion ?

Question 2 : Quel peut être le danger d’un tel refus ?

Document 10

Regardez la vidéo jusqu’à la minute 5

« Google a utilisé une position dominante pour empêcher la concurrence » – YouTube

Question 1 : Pour quelles raisons la Commission européenne va-t-elle sanctionner Google ?

Question 2 : En quoi cet abus de position dominante serait-il contraire à la politique de la concurrence européenne ?

IV. Politiques monétaire et budgétaire dans la zone euro

Document 11

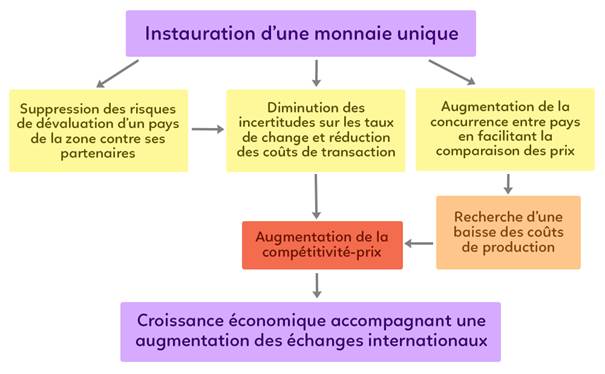

« Finalement, Pourquoi l’euro ? Les pays participants à l’union économique et monétaire européenne ont parié que les avantages liés à la monnaie unique l’emporteraient sur les inconvénients. (…)

Du côté des avantages, on trouvait essentiellement deux arguments :

La monnaie unique supprime à la fois les coûts de transactions de change et l’incertitude liée aux variations du taux de change ; elle permet donc de réaliser des gains, surtout dans les pays les plus ouverts ; elle encourage les échanges de biens et services, et facilite les investissements dans d’autres pays de la zone, améliorant l’allocation des ressources ; elle accroît la transparence des prix ce qui accentue la concurrence. En bref, le marché unique complète la monnaie unique. (…)

Dans une zone très intégrée comme l’Europe la mise en place d’une politique monétaire unique est de toute façon nécessaire pour éviter les comportements visant à baisser le cours d’une monnaie.

Face à ces avantages, un inconvénient essentiel : la perte pour chaque pays, d’un instrument central de la politique économique, la monnaie, qui permettait de faire face à des chocs spécifiques ou chocs asymétrique d’origine politique (une alternance politique), sociale (grève générale) sectorielle1 (une grave crise dans un secteur clé), naturelle (ouragan). »

Source : D’après « Economie de l’euro », A. Benassy -Quéré et B. Coeuré, 3ème éd, 2014, coll. Repères, éd La Découverte, pp 8-10

1Secteur d’activité : ensembles d’activités productives présentant des caractéristiques communes.

Question 1 : Rappelez la définition des concepts suivants : « taux de change », « allocation des ressources », «coûts de transactions »

Question 2 : Pourquoi est-ce que la monnaie unique supprime les coûts de transactions de change et l’incertitude liée aux variations du taux de change ?

Question 3 : Comment la monnaie unique peut-elle accroître la transparence des prix?

Question 4 : Quelles sont les conséquences de la suppression des coûts de transactions de change et de l’incertitude liée aux variations du taux de change ?

Question 5 : Quel est l’effet de la dépréciation de l’euro sur la compétitivité prix des produits des entreprises européennes ?

Question 6 : Commentez la phrase soulignée.

Question 7: Quel est le principal inconvénient de la monnaie unique ? Pourquoi ? Appuyez-vous sur votre réponse à la question précédente.

Question 8: Dans la zone euro, comment un Etat peut-il faire face à un choc asymétrique?

Document 12 : Monnaie unique et interdépendances des Etats

« L’adoption d’une même monnaie par différents pays supprime l’ensemble des coûts liés aux variations des taux de change des monnaies entre elles. De ce fait, les échanges entre les différents pays de la zone sont facilités par la seule suppression des taux de change. Le poids du commerce intra zone augmente, ce qui favorise la transmission des fluctuations économiques d’une économie à l’autre. En effet, une accélération de la croissance dans un pays accroît les importations en provenance des autres pays, tirant ainsi la croissance du reste de la zone dans son sillage. »

Source : P. Artus et I. Gravet, La crise de l’euro, Armand Colin, 2012

Question 1 : Rappelez les définitions des concepts de croissance économique et de fluctuations économiques.

Question 2 : Pourquoi dit-on que l’adoption d’une monnaie unique « favorise la transmission des fluctuations économiques d’une économie à l’autre » ?

Question 3 : Qu’est-ce qu’une « surchauffe » ? Quelle politique économique conjoncturelle faut-il mettre en place en situation de surchauffe ?

Question 4 : Quelle politique économique conjoncturelle faut-il mettre en période de récession ?

Question 5 : Que peut-on dire des politiques budgétaires menées par les Etats au niveau national ?

Question 6 : Si un pays membre de la zone euro subit un choc asymétrique négatif quel type de politique budgétaire doivent mener les autres Etats-membres pour favoriser la croissance de la zone euro ?

Question 7 : les Etats- membres sont-ils nécessairement incités à mener une telle politique ? Pourquoi?

Question 8 : Quel problème cela met-il en évidence ?

Question 9 : Pourquoi le Brexit n’a-t-il pas entrainer un choc de la zone Euro ?

Document 13

À 20 ans, l’euro se cherche encore – YouTube

Question : Quelles sont les principales faiblesses de la monnaie unique, notamment au sujet des politiques communes ou des questions de souveraineté budgétaire ?

V. Les difficultés de coordination et chocs asymétriques dans la zone euro

Document 14: Politique monétaire et déséquilibres macroéconomiques

« Un problème majeur dans une union économique et monétaire est celui posé par ce que les économistes appellent « les chocs asymétriques ». Un pays A qui subit un choc récessif (…) ne peut pas baisser le cours de sa monnaie pour compenser le choc en rendant ses exportations moins chères. S’il veut compenser le choc, il doit mener une politique budgétaire expansionniste (…). De son côté, la politique monétaire est impuissante puisqu’elle se détermine sur les conditions macroéconomiques moyenne de la zone euro1. Elle est donc trop restrictive pour les pays à basse inflation et sous activité, trop accommodante pour les pays à haute inflation et surchauffe en présence de chocs asymétriques. Elle entraine des taux d’intérêt réels trop haut dans le premier type de pays et trop bas dans le second »

Source : D’après « Sortir de la crise et inventer l’avenir », Michel Aglietta, éd Michalon, 2014, pp 225-226

1 Au sein de la zone euro la BCE a comme objectif la stabilité des prix, c’est-à-dire un taux d’inflation dans la zone inférieure à 2%. Aujourd’hui la BCE ne cherche pas à lutter contre l’inflation mais contre la déflation.

Question 1 : Définissez la politique monétaire » et le «déséquilibre macroéconomique »

Question 2 : Rappelez la distinction entre une variable exprimée en valeur réelle et une variable exprimée en valeur nominale.

Question 3 : Comment peut-on calculer le « taux d’intérêt réel »

Question 4 : Expliquez le sens de la phrase suivante : « La politique monétaire se détermine sur les conditions macroéconomiques moyenne de la zone euro »

Question 5 : Pourquoi dit-on que la politique monétaire unique est « trop restrictive » pour les pays à basse inflation et sous activité en présence de choc asymétrique ?

Question 6 : Pourquoi dit-on que la politique monétaire unique est « trop accommodante » pour les pays à haute inflation et surchauffe en présence de choc asymétrique ?.

Question 7 : Rappelez ce qu’est le Policy mix

Question 8 : A l’aide des réponses aux questions précédentes et du document, montrez que le Policy-mix dans la zone euro est problématique.

Document 15 Chocs asymétriques dans la zone euro et aux USA

J.E. Stiglitz, C.E. Walsh et J-D. Lafay, Principes d’économie moderne, de Boeck, 4ème éd, 2014.

Question : Comparer la politique de la zone euro avec celle des Etats-Unis en cas des chocs asymétriques.

Document 16: Des politiques budgétaires encadrées

« Le passage à la monnaie unique en Europe suppose la mise en place d’une monnaie unique dont la conception et la mise en œuvre à la Banque centrale européenne. Pour préparer le passage à l’euro le traité de Maastricht (ratifié en 1992 et entré en vigueur en 1993) a imposé aux économies nationales une logique de convergence nominale1 qui portait sur les taux d’inflation, le taux d’intérêt, la dette publique et le déficit public. Pour respecter ses objectifs, de nombreux pays européens ont adopté des politiques conjoncturelles restrictives qui ont pesé sur la croissance et l’emploi.

Une fois l’euro mis en place, les politiques budgétaires européennes ont été soumises au pacte de stabilité et de croissance (PSC) adopté en 1997 (traité d’Amsterdam). Ce pacte a pour but d’éviter l’existence des « déficits excessifs » source d’inflation et de hausse des taux d’intérêt, affectant l’ensemble de la zone euro. Dans ce cas, le laxisme budgétaire d’un Etat aurait finalement des répercussions négatives pour tous les autres pays de la zone. Les conséquences de sa politique seraient mutualisées (…) C’est pourquoi le PSC plafonne le déficit public à 3% du PIB et la dette publique à 60% du PIB.

Il est cependant apparu que certains pays membres ne parvenaient pas à respecter les règles du PSC.

En 2005 un aménagement du pacte est décidé, il autorise les « dépassements limités et temporaires » de la limite des 3% du PIB pour le déficit public mais il maintient l’objectif d’équilibre budgétaire à moyen terme et il insiste sur la limitation de la dette publique à 60% du PIB. Le but affiché n’est pas de renoncer à utiliser la politique budgétaire comme instrument de stabilisation en cas de ralentissement de l’activité économique mais de retrouver des marges de manœuvre à cet effet en ramenant les déficits publics vers zéro ce qui permet de relancer l’activité économique en cas de choc asymétrique. »

Source : D’après « aide-mémoire Economie » A. Beitone et alii, Sirey, 5ème éd, 2012, pp 347-348/ « Economie de l’euro » A. B Quéré et B. Coeuré, éd La découverte coll. Repères, 3ème éd, pp 55-56, 2014

1Convergence nominale : Mouvement de rapprochement des caractéristiques économiques qui porte sur des variables nominales : taux d’intérêt nominal, dette publique, déficit public, taux de change nominal, taux d’inflation.

Question1 : Quelle est la différence entre le déficit public et la dette publique ?

Question 2 : Quel est l’objectif du traité de Maastricht ? Comment cela s’est-il traduit ?

Question 3 : Expliquez la « fonction de stabilisation » de l’Etat.

Question 4: Expliquez l’expression « laxisme budgétaire » .

Question 5 : Quel lien peut-on faire entre inflation et coût réel de la dette ?

Question 6 : Pourquoi le « laxisme budgétaire » d’un Etat peut avoir des répercussions négatives sur tous les autres pays de la zone euro ?

Question 7 : Commentez le passage souligné.

Document 17 Les limites du PCS

« L’instauration de la monnaie unique et l’application du Pacte de Stabilité et de Croissance soulèvent [plusieurs] débats. (…)

Le premier concerne la difficulté à mettre en œuvre une politique mixte au niveau européen.

Dans le contexte actuel où la politique monétaire n’est utilisée que pour lutter contre l’inflation, la politique budgétaire des Etats doit faire face seule à la régulation de la production et de l’emploi. Or elle bute sur les règles du PSC qui sont pro-cycliques (en période de ralentissement conjoncturel, les

Etats doivent réduire leurs dépenses et augmenter les impôts pour limiter leur déficit public).

Le deuxième débat est de nature politique. Faute d’une intégration politique suffisante et d’une capacité à faire des choix politiques au niveau européen, les pays membres de la zone euro (et plus largement de l’Union européenne) s’en sont remis à l’application de règles (celle du Pacte de Stabilité et de Croissance notamment). (…) Cette situation empêche l’Europe de faire des choix stratégiques qui s’imposent dans une économie mondiale en pleine mutation, (…) enfin elle sape la légitimité politique de la construction européenne dans la mesure où les citoyens ont le sentiment d’une certaine impuissance des responsables de la politique économique. »

Source : « aide-mémoire Economie » A. Beitone et alii, Sirey, 5ème éd, 2012, p348

Question 1 : Pourquoi un Policy mix est problématique dans la zone euro ?

Question 2 : Expliquez les concepts de cycle économique et de stabilisateurs automatiques.

Question 3 : Pourquoi dit-on que les règles du PSC sont « pro-cyclique » ?

Question 4 : Montrez que le PSC rend difficile la mise en place d’un Policy mix au sein de la zone euro.

Question 5 : Quelle est la seconde critique adressée au PSC ? Pourquoi ?

Question 6: Quelle est la différence entre « dette publique » et « dette souveraine »

Document 18 : Le Budget européen

Le budget de l’Union Européenne est insuffisant par sa taille et les moyens devraient être renforcés pour promouvoir la compétitivité et l’innovation. L’Union Européenne n’étant pas souveraine, elle ne lève aucun impôt. (…) Le budget est donc alimenté exclusivement par les contributions des Etats membres.

Il est évident que le budget européen est insuffisant pour participer aux objectifs de la stratégie Europe 20201. (…) Il faut inventer un modèle de solidarité européenne dédié à la croissance.

Le budget européen doit être réorienté servir les objectifs que l’on prétend vouloir atteindre. Le minimum que l’on puisse attendre de l’ambition de progresser dans l’intégration économique est que le budget européen est la taille adéquate pour financer les biens publics européens indispensables à un projet de croissance commun. (…) De plus l’innovation développée sur toute l’Europe est directement liée à la formation d’un marché du travail européen par la mobilité de la main d’œuvre, la reconnaissance des qualifications entre Etats-membres, donc les programmes et cursus de formation avec labels européens. Cela implique de créer des universités technologiques par coopération des Etats, des investissements prioritaires dans les pays en difficultés (…). L’union européenne doit être capable d’avoir des ressources budgétaires qui lui sont propres pour favoriser la croissance.

Source : « Sortir de la crise et inventer l’avenir », M. Aglietta, éd Michalon, 2014, pp 238-241

A voir aussi : Avantages du budget de l’UE – Commission européenne

1 Europe 2020 : Europe 2020 est le plan 2010-2020 dont l’objectif est d’accroître le rythme de la croissance potentielle de l’union européenne en favorisant l’innovation, l’emploi…

Question 1 : Commentez la phrase soulignée.

Question 2 : Quelles solutions sont préconisées pour favoriser la croissance économique dans l’Union européenne ? Que peut-on en déduire ?

Laisser un commentaire