Objectifs d’apprentissage :

- Comprendre le processus de croissance économique et les sources de la croissance : accumulation des facteurs et accroissement de la productivité globale des facteurs

- Comprendre le lien entre le progrès technique et l’accroissement de la productivité globale des facteurs.

- Comprendre que le progrès technique est endogène et qu’il résulte en particulier de l’innovation.

- Comprendre comment les institutions (notamment les droits de propriété) influent sur la croissance en affectant l’incitation à investir et innover ;

- Savoir que l’innovation s’accompagne d’un processus de destruction créatrice.

- Comprendre comment le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus.

- Comprendre qu’une croissance économique soutenable se heurte à des limites écologiques (notamment l’épuisement des ressources, la pollution et le réchauffement climatique) et que l’innovation peut aider à reculer ces limites.

Problématiques :

- Quelles sont les sources de la croissance économique ?

- Quels sont les limites et les défis de la croissance économique ?

Objectifs :

- Connaître les définitions des notions suivantes : Croissance économique, PIB, Facteurs de production, Progrès Technique, Productivité Globale des Facteurs, Innovations, Monopole,

Croissance endogène, Institutions, Externalités, Défaillance de marché

- Expliquez les trois causes de la croissance économique (Hausse des facteurs de production, progrès technique, institutions)

- Expliquez pourquoi la croissance est endogène

- Expliquez la destruction créatrice

- Expliquez que a croissance économique a des limites (inégalités de revenu et limites écologiques)

- Savoir lire des taux de croissance, des taux de croissance annuels moyens et des contributions à la croissance en point de pourcentage.

- Distinguez une évolution en valeur et en volume (TD) et expliquez pourquoi il est pertinent de déflater les données statistiques.

Sujets possibles au bac :

Dissertations :

- Les facteurs de production sont – il les seules sources de la croissance économique ?

- La hausse des facteurs de production est – elle la seule source de la croissance économique?

- Le progrès technique est – il la seule source de la croissance économique ?

- Pourquoi le progrès technique est – il source de croissance économique ?

Plan

- Introduction: qu’est-ce que c’est la croissance économique?

- Les types et les sources de la croissance économique

- Innovation et progrès téchnique

- Les institutions et la croissance économique

- Quelles sont les limites de la croissance économique ?

I. Introduction

Document 1

« La croissance économique désigne, pour un territoire donnée, l’augmentation de la production de biens et services sur une longue période. Il y a donc croissance lorsque, d’une année sur l’autre et de façon répétée, on constate un accroissement d’un flux de produits (biens et services) dont l’élaboration a donné lieu à une distribution de revenus dans le cadre d’une activité légale. Pour un territoire donné, ce flux de production est mesuré par le PIB (produit intérieur brut). Le PIB mesure la valeur qui est créée au cours du processus de production par les organisations productives résidentes durant une année et sur un territoire donné. Il se calcule en additionnant les valeurs ajoutées des unités résidentes* , augmentées de la TVA et des droits de douane et diminuées des subventions sur les produits. Considéré comme un indice de puissance et de vitalité économique d’un territoire pris dans son ensemble, c’est au nom de l’intérêt général que la plupart des gouvernements font de son augmentation un axe majeur des politiques économiques (…). »

*Unité résidente : Une unité (entreprise…) est considérée comme résidente sur le territoire économique du pays si elle y exerce des activités économiques (production) pendant une période d’un an ou plus.

D’après Thomas Fabre « PIB et croissance », in Problèmes économiques, Hors-série, Comprendre l’économie et ses mécanismes, février 2015

- A partir de ce document, proposez une définition de croissance économique

- Comment mesure – t – on la croissance ?

- Pourquoi la croissance économique est – elle un enjeu politique ? Car il est un indice de puissance et de vitalité économique.

II. Les Sources et les Types de la Croissance Economique

A. Les sources de la croissance économique

I. L’augmentation des facteurs de production

- Que sont les facteurs de production ? Donnez des exemples concrets de facteurs de production d’une pizzeria.

- Pourquoi une hausse du facteur travail est – elle source de croissance économique ?

- Pourquoi une hausse du facteur capital est – elle source de croissance économique ?

Document 2

Le succès de la petite Yaris III, surtout en version hybride (essence électrique), permet au site Toyota de Valenciennes d’augmenter ses capacités de production. L’usine du Nord annonce ce mercredi qu’elle recrute plus de 500 opérateurs, portant les effectifs à plus de 4000 personnes.

Trois équipes en Juin. « Les prévisions de ventes nous conduisent à augmenter notre production de l’ordre de 15% pour 2014, soit un volume de production de 220 000 unités », affirme Koreatsu Aoki, président de TMMF, l’entité industrielle du groupe japonais en France.

Durant l’année 2013, l’usine de Valenciennes avait fabriqué un peu plus de 192 000 Yaris. La version hybride (essence électrique) de la petite voiture nippone « représente 28% de la production du site », précise le premier constructeur

automobile mondial, qui a obtenu en 2013 le label « Origine France Garantie » pour la Yaris.

Source: D’après A. G Verdevoye, La Tribune, février 2014

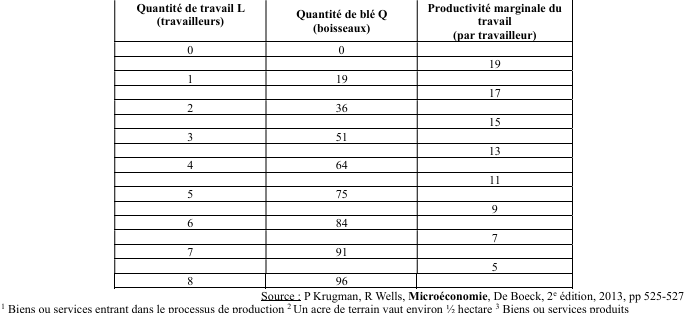

Document 2

Pour comprendre le concept de fonction de production, considérons une exploitation agricole dont nous supposerons pour simplifier qu’elle

ne produit que du blé et n’utilise que deux inputs1, la terre et le travail. Cette exploitation agricole est gérée par un couple que nous

appellerons George et Matha. Ils embauchent des travailleurs pour effectuer le travail physique de la ferme, et nous supposerons que tous les

travailleurs potentiels sont de la même qualité – ils sont tous la même compétence et la même capacité à effectuer le travail agricole.

L’exploitation de George et Martha s’étend sur 10 acres2 de terrain ; ils ne disposent pas d’autres terrains (…). En revanche, George et Martha

sont libres de décider combien de travailleurs embaucher. (…)

Document 3

Georges et Martha savent que la quantité de blé qu’ils produisent dépend du nombre de travailleurs embauchés. Etant donné les techniques de

production agricole modernes, un travailleur peut cultiver l’exploitation de 10 acres, mais pas très [efficacement]. Quand on ajoute un travailleur supplémentaire, la terre est divisée également entre les travailleurs : chacun a 5 acres à cultiver quand deux travailleurs sont employés, chacun cultive 3 acres 1/3 quand trois travailleurs sont employés, etc. De sorte que quand des travailleurs supplémentaires sont [embauchés], les 10 acres de terre sont cultivées plus [efficacement] et davantage de boisseaux de blé sont produits. Pour un montant donné d’input fixe, la relation entre la quantité de travail et la quantité d’output constitue la fonction de production de la ferme. (…)

Question 1 : Rappelez le concept de facteur de production.

Question 2 : Comment évolue la production moyenne de boisseaux de blé lorsque le nombre de travailleurs augmente ?

Question 3 : Comment évolue la production supplémentaire de boisseaux de blé lorsque le nombre de travailleurs augmente ?

Question 4 : En l’état actuel de vos connaissances, définissez le concept de productivité marginale.

Question 5 : Comment évolue la productivité marginale du travail dans notre modèle ?

II. La Productivité Globale des Facteurs de production

Document 4

Le succès de la petite Yaris III, surtout en version hybride (essence électrique), permet au site Toyota de Valenciennes d’augmenter ses capacités de production. L’usine du Nord annonce ce mercredi qu’elle recrute plus de 500 opérateurs, portant les effectifs à plus de 4000 personnes.

Trois équipes en Juin. « Les prévisions de ventes nous conduisent à augmenter notre production de l’ordre de 15% pour 2014, soit un volume de production de 220 000 unités », affirme Koreatsu Aoki, président de TMMF, l’entité industrielle du groupe japonais en France.

Durant l’année 2013, l’usine de Valenciennes avait fabriqué un peu plus de 192 000 Yaris. La version hybride (essence électrique) de la petite voiture nippone « représente 28% de la production du site », précise le premier constructeur automobile mondial, qui a obtenu en 2013 le label « Origine France Garantie » pour la Yaris.

D’après A. G Verdevoye, La Tribune, février 2014

- Qu’est-ce que le progrès technique ?

2. Qu’est que la PGF ?

3. Quel est le lien entre progrès technique et PGF ?

4. En quoi le progrès technique est – il source de croissance économique ?

Document 5

Les gains de productivité […] permettent […] de faire bénéficier les salariés de hausses de salaires nominaux et/ou de baisses des prix de vente des produits qui élèvent leur pouvoir d’achat. […] Les entreprises peuvent conserver une partie des gains de productivité sous forme de profits facilitant l’autofinancement des investissements. Les recettes de l’Etat étant assises sur les revenus et la consommation, les prélèvements fiscaux et sociaux peuvent croître pour financer des dépenses publiques croissantes : investissements publics, création d’emplois publics et transferts sociaux qui soutiennent la consommation des ménages. Les gains de productivité, en permettant la baisse des prix de vente, sont facteurs de compétitivité, ce qui favorise les exportations. Ainsi, la distribution des gains de productivité, en dynamisant les différentes composantes de la demande globale (consommation, investissement, dépenses publics et exportations) est facteur de croissance économique. Les trente glorieuses en fournissent une excellente illustration.

Joelle Bails, « Productivité », Les Cahiers français, n°279, janv-fév 1997

Document 6

Point vocabulaire : Compétitivité : Aptitude à faire face à la concurrence. On distingue la compétitivité prix de la compétitivité hors prix. La compétitivité prix désigne la capacité des agents à proposer des produits à un prix inférieur à celui des concurrents. La compétitivité hors prix désigne la capacité des agents à gagner des parts de marché par des critères autres que celui du prix (qualité, service après-vente…)

- Quels sont les effets des gains de productivité sur les revenus ? Pourquoi est-ce source de croissance économique ?

- Quels sont les effets des gains de productivité sur les prix ? Pourquoi est-ce source de croissance économique ?

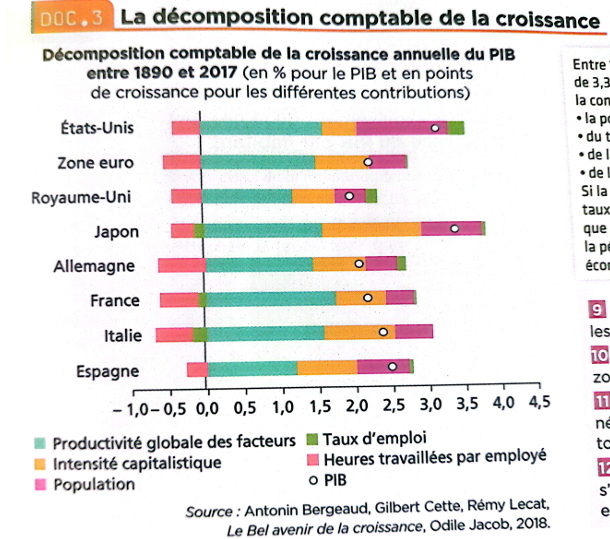

Document 7

- Faites une phrase avec les données pour la zone euro.

2. Comment expliquer la contribution négative à la croissance des heures travaillées dans tous les pays recensés dans le document ?

3. Chiffrez la part de la croissance qui s’explique par la contribution de la PGF aux Etats- Unis, en Allemagne et en France. Commentez.

III. Innovation et progrès technique

Document 8 : L’innovation chez J.A Schumpeter

L’invention est la production de connaissances nouvelles (d’idées) ; l’innovation est un dispositif nouveau effectivement mis en œuvre ou vendu qui peut prendre la forme d’un produit (bien ou service), d’un procédé (mise en œuvre de nouvelles techniques pour la production de biens ou services) d’une organisation (nouvelle forme de gestion de l’entreprise), de nouveaux débouchés économiques (nouveaux moyens de transports…), de nouvelles sources de matières premières ; la diffusion consiste en l’adoption de ce dispositif nouveau à grande échelle ou par une large population d’agents. Les relations entre ces trois phases sont complexes, chacune influençant les autres par de multiples canaux. Par exemple, les idées nouvelles permettent la commercialisation de produits nouveaux, lesquels à leur tour suscitent de nouvelles idées ; les produits nouveaux sont diffusés, et la diffusion encourage en retour la mise au point de produits nouveaux. »

Dominique Guellec, Economie de l’innovation, La découverte « Repères », 2009, p3-8

- Qu’est-ce qu’une innovation ?

2. Quels sont les différents types d’innovation présentés par ce document ? Illustrez – les par des exemples ?

3. Quel lien peut – on faire entre innovation, progrès technique et croissance économique ?

Document 9

L’impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d’organisation industrielle – tous éléments crées par l’initiative capitaliste […] qui révolutionne incessamment de l’intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de destruction créatrice constitue la connée fondamentale du capitalisme.

Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942

Expliquez le processus de destruction créatrice ?

Document 10

Ce modèle de croissance par destruction créatrice (AGHION et HOWITT, 1922; AGHION, AKCIGIT et HOWITT, 2014) est également appelé modèle de croissance schumpétérien parce qu’il s’inspire de trois idées émises par l’économiste autrichien Joseph SCHUMPETER, mais jamais modélisées ni testées auparavant.

Première idée : l’innovation et la diffusion du savoir sont au cœur du processus de croissance. La croissance de long terme résulte d’une innovation « cumulative » telle que chaque nouvel innovateur bâtit sur les « épaules des géants » qui l’on précédé. Cette idée fait écho à la conclusion de SOLOW selon laquelle il ne peut y avoir de croissance de long terme sans progrès technique. C’est la diffusion et la codification des savoirs qui permettent à l’innovation d’être cumulative, sans quoi nous serions obligés chaque fois de réinventer la roue, et de gravir la même montagne comme dans le mythe de Sisyphe.

Deuxième idée : les incitations et la protection des droits de propriété sont indispensables à l’innovation. L’innovation résulte des décisions d’investissement, notamment en recherche et développement (R&D), de la part des entrepreneurs qui cherchent à obtenir une rente1 en innovant. Tout ce qui garantit ces rentes, en particulier la protection des droits de propriété sur l’innovation, est de nature à inciter les entrepreneurs à investir davantage

dans l’innovation. Au contraire, tout ce qui met en péril ces rentes, en particulier l’absence de protection contre la menace d’imitation ou une taxation confiscatoire des revenus de l’innovation, vont décourager l’investissement dans l’innovation. Plus généralement, l’innovation répond aux incitations positives ou négatives données par les institutions ou les politiques publiques. L’innovation est un processus social.

Troisième idée : la destruction créatrice. Les nouvelles innovations rendent les innovations antérieures obsolètes ; autrement dit, la croissance par destruction créatrice met en scène un conflit permanent entre l’ancien et le nouveau, elle raconte l’histoire de toutes ces entreprises en place […] qui essaient en permanence d’empêcher ou de retarder l’entrée de nouveaux concurrents dans leur secteur d’activité.

La destruction créatrice crée alors un dilemme ou une contradiction au cœur même du processus de croissance : d’un côté, ces rentes ne doivent pas être utilisées par les innovateurs d’hier pour empêcher de nouvelles innovations. […] La réponse de Schumpeter à ce dilemme était que le capitalisme était condamné précisément parce qu’il n’existait pas de moyen d’empêcher les entreprises établies de faire barrage aux nouvelles innovations.

Notre réponse à nous est qu’il est possible de surmonter cette contradiction, autrement dit de réguler le capitalisme, ou, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Raghuram RAJAN et Luigi ZINGALES (2003), de « protéger le capitalisme contre les capitalistes ».

Philippe AGHION, Céline ANTONIN et Simon BUNEL, Le pouvoir de la destruction créatrice, Odile Jacob, 2020

Comment, selon l’économiste Joseph A. SCHUMPETER et les économistes s’inscrivant dans sa lignée, une économie parvient-elle à dépasser l’état stationnaire dans laquelle elle peut se trouver ?

- Pourquoi l’approche schumpétérienne de la croissance est-elle endogène?

2. Pourquoi dans le modèle de croissance schumpétérien, le rôle de l’Etat et des politiques publiques est-il essentiel ?

IV. Institutions et croissance économique

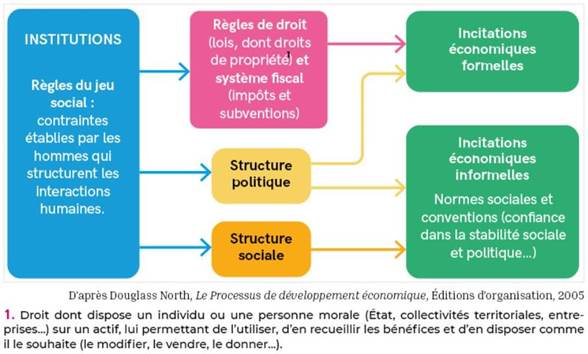

Document 11

Qu’est-ce qu’une institution ?

Daron Acemoglu1 et James Robinson2 […] définissent les institutions comme les règles qui conditionnent les incitations3 économiques des individus, ainsi que les perspectives et opportunités qui s’offrent à eux. Ils distinguent en particulier les « institutions inclusives » des institutions « extractives ». Les institutions inclusives4 préservent les droits de propriété et le respect des contrats, et elles minimisent les restrictions à la liberté et à l’opportunité de créer et d’innover, ce qui stimule l’épargne, l’investissement, et le progrès technique, donc la croissance à long terme d’un pays. Au contraire, les institutions extractives freinent et inhibent l’innovation car elles ne garantissent pas les droits de propriété ou bien elles imposent des barrières à l’entrée5 qui protègent les intérêts acquis, mais en même temps empêchent l’éclosion de nouvelles idées et entravent le processus schumpétérien de destruction créatrice (c’est-à-dire le remplacement d’activités ou technologies existantes par de nouvelles activités et de nouvelles technologies).

Source : Préface de Philippe Aghion à l’ouvrage de Daron Acemoglu, James A. Robinson, Prospérité, puissance et pauvreté, Éditions Markus Heller, 2015.

- Qu’est-ce qu’une institution ?

- Pourquoi la protection de la propriété privée est-elle indispensable pour inciter les agents économiques à investir et innover ?

- Qu’est-ce qu’une institution inclusive ? Une institution extractive ? Illustrez par des exemples.

4. À l’aide de l’exemple du travail des enfants, expliquez pourquoi les institutions inclusives favorisent la croissance alors que les institutions extractives l’entravent.

Document 12

- D’après Douglass North, quel rôle jouent les institutions telles que les droits de propriété ou la structure sociale dans la croissance .

2. Donnez un exemple d’incitation formelle et un exemple d’incitation informelle à l’innovation.

3. Pourquoi l’incitation à innover favorise-t-elle la croissance ?

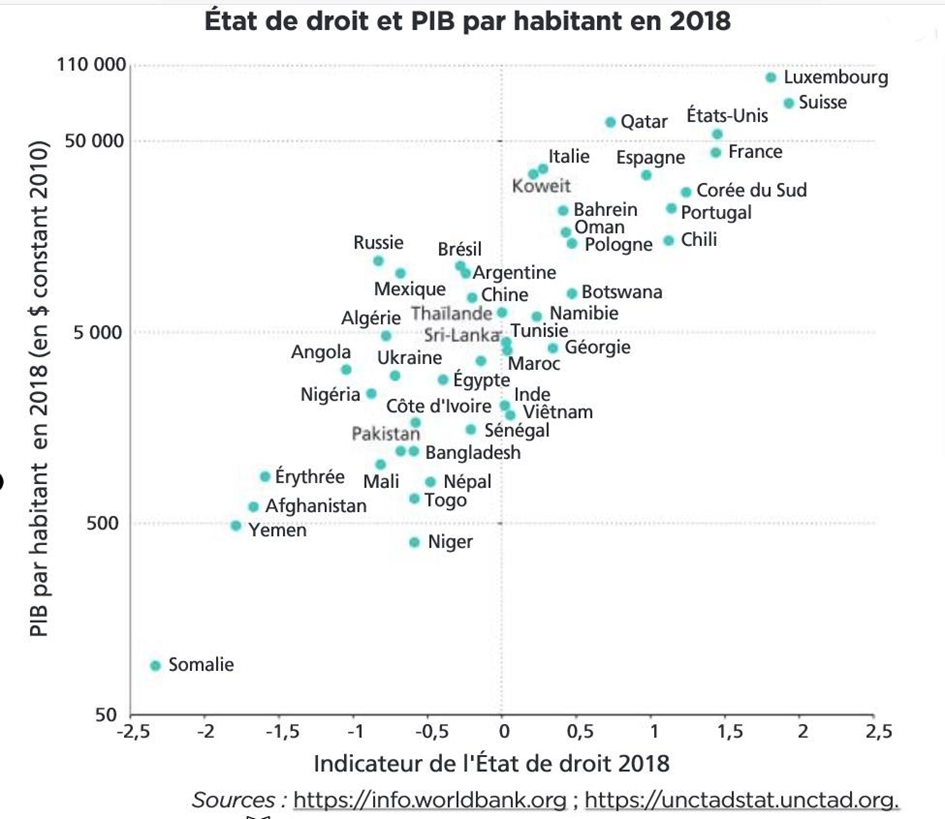

Document 13

- En abscisses, figure une mesure de l’État de droit, un des indicateurs de la qualité des institutions. Cette mesure reflète la confiance que manifestent les agents dans les règles de la société et dans leur respect, notamment la qualité des mesures d’application des contrats, les droits de propriété, la police, les tribunaux ainsi que la probabilité d’activités criminelles et de la violence. L’indicateur est compris entre -2,50 (faible qualité) et +2,50 (forte qualité). Les données portent sur l’année 2018.

- En ordonnées, figure le logarithme du PIB par habitant en 2018 (en $ constant 2010). Le logarithme d’un nombre est la puissance à laquelle il faut élever la base (ici 10) pour obtenir ce nombre. L’échelle logarithmique permet ainsi de représenter sur le graphique des niveaux de vie très différents : de quelques centaines de dollars à plus de 100 000 dollars.

- Constatez – vous une corrélation entre le respect de l’État de droit et le PIB par habitant ? Si oui, cette corrélation est-elle positive ou négative ?

- Est-ce l’État de droit qui est la cause de la croissance, ou bien l’inverse, ou bien les deux à la fois ? Justifiez votre réponse.

- Que doivent faire les économies pauvres pour améliorer leur niveau de vie ?

V. Quels sont les limites et les défis de la croissance économique ?

1 – Les inégalités de revenu

Document 14

Ces dernières années, des technologies comme les logiciels de paiement, l’automatisation des usines, les machines contrôlées par ordinateur, le contrôle automatique des inventaires et le traitement de texte se sont répandues dans les entreprises, remplaçant des travailleurs pour des tâches administratives, dans les ateliers d’usine et dans le traitement de l’information.

En revanche, des technologies comme l’analyse et les méga-données, les communications à grande vitesse et le prototypage rapide ont entraîné un accroissement de la contribution du raisonnement abstrait reposant sur les données, ce qui a augmenté à son tour la valeur des personnes ayant les compétences adéquates en matière d’ingénierie, de création et de conception. L’effet net a été de réduire la demande de travail moins qualifié et d’accroître celle de travail qualifié.

Eri Brynjolfsson, Andrew McAfee, Le Deuxième âge de la machine, Odile Jacob, 2016

- Qui demande du travail ?

2. Quels sont les effets du progrès technique sur la demande de travail non qualifié ? Pourquoi ?

3. Même question pour la demande de travail qualifié.

4. Pourquoi le progrès technique accroît – il les inégalités de revenu ?

5. Pourquoi parle – t – on de progrès technique « biaisé » ?

2 – Les limites écologiques

La croissance a des limites écologiques

Document 15

Au cours des 25 dernières années, l’économie mondiale a quadruplé et profité à des centaines de millions de personnes. Mais à l’inverse, 60 % des biens et des services environnementaux mondiaux majeurs dont dépendent les moyens d’existence se sont dégradés ou ont été utilisés sans souci de durabilité parce que la croissance économique des dernières décennies s’est fondée sur l’exploitation des ressources naturelles sans laisser aux stocks le temps de se reconstituer, au prix de la dégradation de l’environnement et de la perte généralisée d’écosystèmes. Par exemple, aujourd’hui 20 % seulement des stocks de poissons commerciaux, pour la plupart des espèces à bas prix, sont sous-exploités, 52% sont totalement exploités sans marge d’expansion, environ 20 % sont surexploités et 8 % sont épuisés. L’eau se fait rare et le stress hydrique devrait augmenter : l’offre en eau ne satisferait que 60 % de la demande mondiale dans 20 ans.

L’augmentation des rendements agricoles a été principalement imputable à l’usage d’engrais chimiques qui ont appauvris les sols sans pour autant ralentir la tendance croissante à la déforestation, qui demeurait de 13 millions d’hectares de forêt par an entre 1990 et 2005. La pénurie de ressources se fait donc durement ressentir dans tous les secteurs économiques qui forment la base de l’offre d’alimentation humaine (pêche, agriculture, eau douce, foresterie) et constituent une source cruciale de moyens d’existence pour les pauvres. La pénurie de ressources et l’inégalité sociale sont les deux marques de fabrique d’une économie qui est très loin d’être verte. Par ailleurs, pour la première fois dans l’histoire, plus de la moitié de la population mondiale réside dans des villes. Celles-ci sont responsables de 75 % de la consommation d’énergie et de 75 % des émissions de carbone. L’augmentation des encombrements et de la pollution, la mauvaise qualité des services et les problèmes qui en découlent nuisent à la productivité et à la santé de leurs habitants en général, mais frappent encore plus durement les pauvres.

Source : Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Vers une économie verte : Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté, Synthèse à l’intention des décideurs, Rapport, 2011

- L’innovation peut-elle réduire les limites de la croissance ?

Document 16

« La « richesse » doit donc être appréhendée dans le sens le plus large, de manière à y inclure l’ensemble des composantes du « capital » qui contribue à la production du bien-être (1) des générations présentes, et peuvent être transférées dans le futur, et léguées aux générations futures, leur permettant d’atteindre, à leur tour, un bien-être au moins équivalent à celui

dont profitent les générations actuelles. Une consommation est « excessive » si elle ampute ce stock de richesse. Quelles sont les composantes de la richesse qui contribuent à la production du bien-être ? L’analyse de la croissance dite endogène, qui met l’accent sur les contributions d’un ensemble de facteurs accumulables- capital humain, infrastructures publiques, institutions- permet d’en préciser la liste. On en distingue habituellement quatre : le capital physique produit (…), le capital humain – représentation sous forme de stock du facteur travail également présent dans la fonction de production- le capital naturel (…) et le capital social et institutionnel_ dans lequel il convient d’inclure l’ensemble des institutions qui concourent au bon fonctionnement de l’économie, ainsi qu’une évaluation du capital social. »

Source : « Economie de l’environnement et économie écologique », E. Laurent et J. Le Cacheux, 2ème éd, Armand colin, 2015, p127.

(1) Bien-être : Satisfaction éprouvée par les individus du fait de leur niveau de vie et de la qualité de vie. Selon l’INSEE, le niveau de vie correspond au revenu disponible divisé par le nombre d’unité de consommation.

Quels sont les différents types de capitaux présentés par ce document. Illustrez les par des exemples.

Document 17

La voiture électrique est-elle vraiment écologique ? – vert.eco

- En quoi les voitures électriques sont – elles un exemple d’innovation développées pour contrecarrer les limites économiques de la croissance ? En quoi illustrent – elles la conception de la soutenabilité faible ?

2. Les voitures électriques sont – elles une bonne solution ?

Laisser un commentaire