Objectifs:

- Comprendre que l’engagement politique prend des formes variées (vote, militantisme, engagement associatif, consommation engagée).

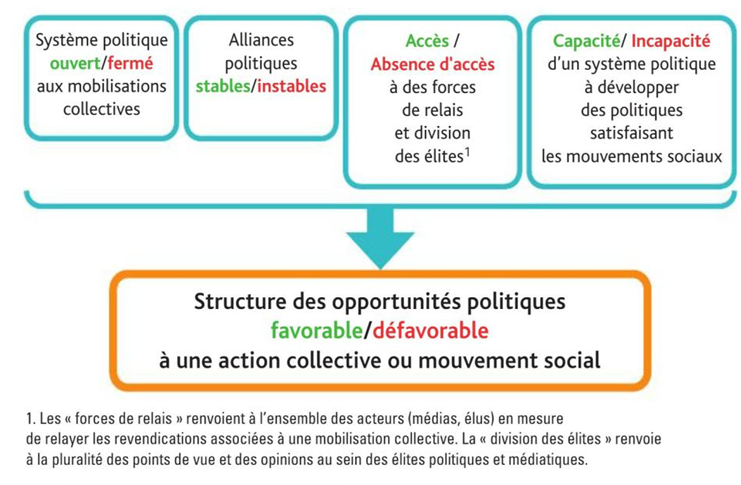

- Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les individus s’engagent (incitations sélectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques).

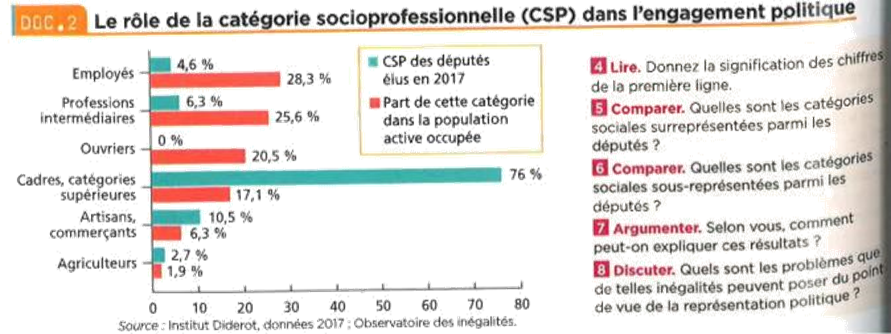

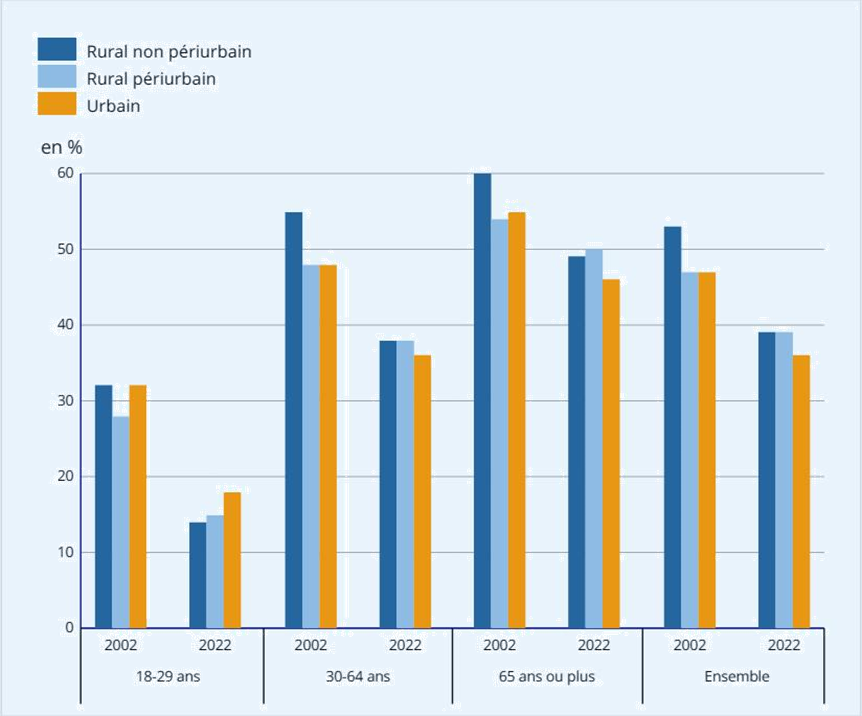

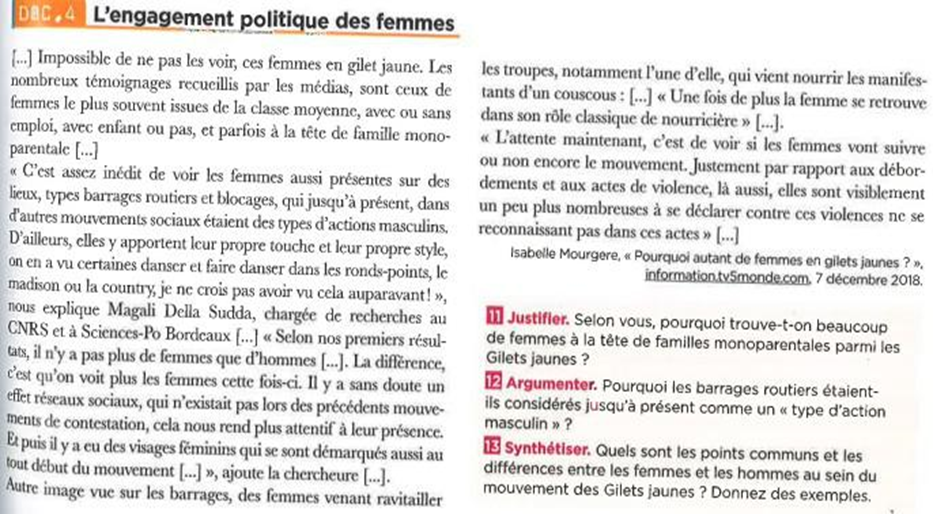

- Comprendre que l’engagement politique dépend notamment de variables sociodémographiques (catégorie socioprofessionnelle, diplôme, âge et génération, sexe).

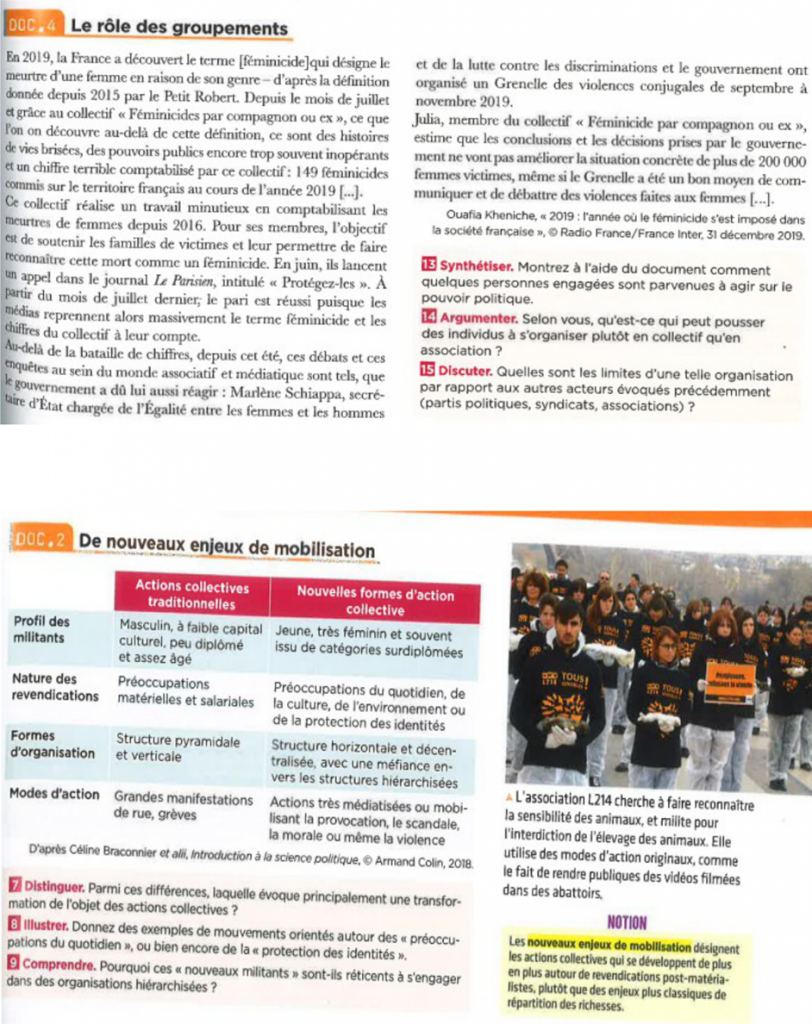

- Comprendre la diversité et les transformations des objets de l’action collective (conflits du travail, nouveaux enjeux de mobilisation, luttes minoritaires), des acteurs (partis politiques, syndicats, associations, groupements) et de leurs répertoires.

11.1 Les formes de l’engagement politique La distinction entre conventionnelle ou non conventionnelle

Plus que leur impact, c’est leur légitimité qui distingue les différentes formes de participation po litique. C’est ce que reflète la distinction faite classiquement en science politique entre formes conventionnelles et non conventionnelles de participation politique. La première catégorie désigne le vote et l’ensemble des pratiques en lien avec le processus électoral. La participation non conven tionnelle regroupe des pratiques protestataires telles que la manifestation, la gréve, la pétition (qui sont les formes légales de participation non conventionnelle) mais aussi des pratiques illégales telles que l’occupation d’un bâtiment, la séquestration, le recours à la violence… La distinction met bien en évidence le fait que, dans les démocraties représentatives, toutes les formes de participation ne bénéficient pas de la même légitimité.

Source: Anne-Cécile Douillet, Sociologie politique, 2017.

Question: Comment caractériser les actions qui ne cherchent pas à conquérir mais à influencer le pouvoir?

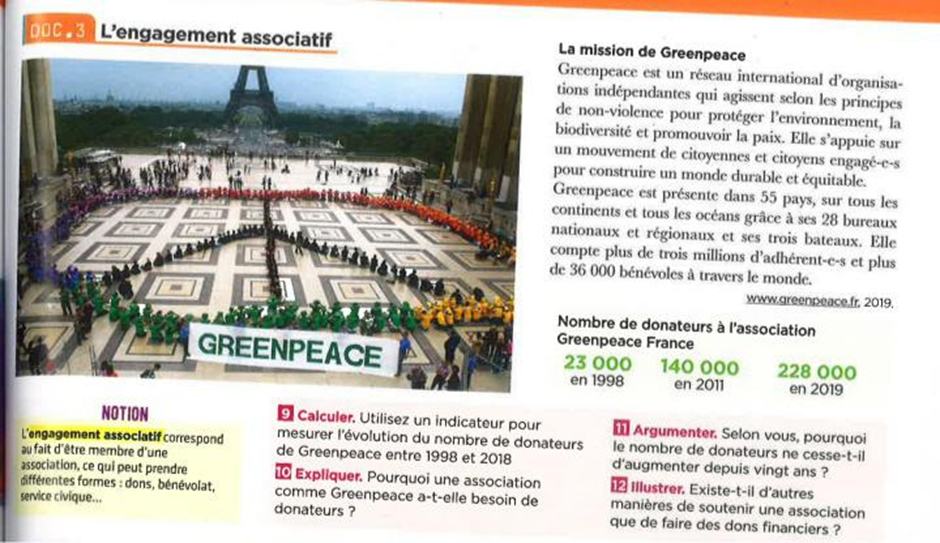

Question: Quel autre critère est utilisé pour classer les formes de participation politique?

Question: Les formes d’engagement suivantes sont-elles conventionnelles ou non conventionnelles?

- une gréve à La Poste pour contester la réforme des retraites

- un meeting organisé par le RN

- le blocage d’un dépôt de carburant par des manifestants

- le vote nul

- la séquestration d’un PDG

Les enjeux perçus

Les enjeux objectifs de l’élection semblent cependant un peu mieux perçus que lors des campagnes précédentes. [73 %] des Européens (et 71 % des Français) disent que les actions de l’UE ont un impact sur leur vie quotidienne. La campagne est plus animée qu’en 2014 et 2019 et les sondages montrent un [intérêt accru] pour cette consultation. 60 % des Européens s’y intéressent (contre seulement 47 % des Français, très eurosceptiques.

L’intention d’aller voter est aussi en nette progression. 81 % des Français et des Européens pensent que le vote est encore plus important dans le contexte international actuel. La politique européenne de soutien à l’Ukraine divise l’opinion française et pourrait contribuer à la mobilisation des électeurs, soit pour soutenir la politique menée (c’est le cas dans le camp présidentiel et une partie de la gauche), soit pour la critiquer, souhaiter l’apaisement et des négociations avec la Russie (position de la gauche et de la droite radicale).

Selon les Européens, quatre thèmes devraient être prioritairement abordés pendant la campagne : la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (choisi par 33 %), la santé publique (32 %), le soutien à l’économie (31 %), la défense et la sécurité de l’UE (31 %). Il faut souligner que ces thématiques privilégiées par les électeurs ne concernent pas toutes directement l’Union européenne. La lutte contre la pauvreté et la politique de santé sont avant tout des compétences nationales : l’Union n’y a qu’un rôle d’appoint.

Les domaines les plus choisis par les Français diffèrent : ils mettent plus largement en tête la lutte contre la pauvreté (42 %), sélectionnent ensuite la lutte contre le changement climatique (37 %) et la santé publique (36 %). Par contre, la défense et la sécurité de l’Europe ne viennent qu’en 6e position (24 %). L’euroscepticisme et l’attachement à la souveraineté nationale laissent peu de place à l’ambition d’une souveraineté européenne. En défendant la construction d’une défense commune européenne, Emmanuel Macron a livré une vision politique en partie à destination des pays membres, mais il n’est pas certain que cette insistance soit électoralement très porteuse. Les attentes diffèrent en fonction des valeurs politiques de chaque pays et de son histoire.

Des enjeux perçus liés aux politiques nationales

Alors que les enjeux objectifs ont trait aux politiques européennes, les enjeux perçus et ressentis sont donc beaucoup plus dépendants des politiques nationales. Ce qui n’est guère étonnant. Dans chaque pays, la politique nationale reste dominante dans l’opinion par rapport aux débats européens que beaucoup connaissent très mal. Les enjeux politiques nationaux sont projetés sur l’élection européenne.

Les candidats parlent surtout des politiques européennes qui sont aussi liées aux politiques nationales, sans entrer dans des présentations très précises des mesures adoptées ou de celles qu’il faudrait mettre en œuvre en Europe. Ainsi, beaucoup de candidats parlent de la lutte contre le réchauffement climatique et des énergies renouvelables, à la fois parce que l’Union a adopté le pacte vert et parce que c’est un sujet très actuel en France et dans tous les pays européens.

Jordan Bardella (RN), François -Xavier Bellamy (LR) et Marion Maréchal (Reconquête !) critiquent amplement le pacte vert, considéré comme « de l’écologie punitive », appelé à « générer de la décroissance » et de « l’appauvrissement pour les agriculteurs ». Au contraire, les candidats de gauche et Renaissance défendent le pacte, voire souhaitent que l’Europe aille plus loin. Autre exemple, Marion Maréchal pour Reconquête ! parle beaucoup d’invasion de la France et de l’Europe par les migrants, comme Eric Zemmour le faisait lors de l’élection présidentielle.

Les candidats consacrent en fait beaucoup d’énergies à simplement critiquer, parfois de manière très agressive, d’autres leaders sur des dimensions politiques strictement nationales.

Une bonne trentaine de listes devraient se présenter en France car il est très facile pour un petit mouvement de déposer une candidature (puisqu’il suffit de trouver 81 postulants). Certaines de ces listes défendent une thématique très éloignée des enjeux européens, d’autres expriment une tendance minoritaire d’un courant plus important, notamment chez les écologistes.

Source: https://theconversation.com/elections-europeennes-distinguer-les-enjeux-objectifs-des-enjeux-percus-229205

Quels sont les enjeux des élections européennes?

Quelles catégories sont plus intéressées par les élections éuropéennes?

Quel est le rapport entre les enjeux nationaux et les enjeux européens?

Les abstentionnistes « dans le jeu politique » sont souvent jeunes, diplômés et plutôt favorisés quant aux conditions de leur insertion sociale. Ils déclarent par ailleurs d’intéresser à la politique, et peuvent même se déclarer proche d’un parti politique. Ils s’abstiennent sans qu’il s’agisse d’une désaffection politique et se remettent à voter dès qu’ils peuvent à nouveau se reconnaître dans l’offre électorale proposée. Leur abstention est le plus souvent intermittente. Cet abstentionnisme correspond à un nouveau type d’électeur, plus mobile, plus affranchi des modèles d’identification partisane, relativement critique et exigeant à l’égard de l’offre politique, et pouvant utiliser l’abstention au même titre que le vote pour se faire entendre et peser sur l’élection. Les abstentionnistes « hors du jeu » politique se distinguent par un retrait de la politique, et par une certaine apathie. On les retrouve en plus grand nombre au sein des couches populaires, disposant d’un faible niveau d’instruction, parmi des catégories en difficulté d’insertion sociale, ainsi que dans les populations urbaines. […] Ces absents plus constants de la scène électorale ne se reconnaissent pas dans le jeu politique, ils ont trop de problèmes individuels pour investir la scène collective, et se sentent incompétents. […] Seule l’augmentation significative de l’abstention « hors – jeu » marquerait une vraie crise de la

démocratie. Mais l’abstention « dans le jeu », qui est intermittente et politique est, au contraire l’expression d’une certaine vitalité démocratique.

Source: Anne Muxel, « Absention : défaillance citoyenne ou expression démocratie ? », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 23, février 2008

Question: Distinguez abstentionniste « hors jeu » et abstentionniste « dans le jeu ».

Question: En quoi l’abstention est – elle une forme d’engagement politique ?

Cent vingt ans après le vote de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, il semblerait que le projet des promoteurs de cette loi prenne tardivement quelque réalité. Dans son esprit, cette loi libérale devait aussi favoriser « la paix et la conciliation sociales », « substituer le dialogue à l’affrontement » et faire « diminuer progressivement l’antagonisme entre le capital et le travail ». En effet, au cours des dernières années, les syndicats français ont bien changé. Leur référentiel – du moins ce qu’on peut en savoir à travers le discours des dirigeants, les prises de position des organisations ou les motions de congrès – a subi une véritable révolution. L’élément le plus significatif est certainement la disparition du paradigme de la

- classe ouvrière » et l’abandon des mots « luttes » ou « travailleur » ; le propos est maintenant centré sur les « salariés », leurs « attentes » et leurs « revendications ». De même, en ce qui concerne le répertoire d’action, la négociation occupe effectivement la première place, alors que la propagande, la mobilisation et les grèves sont passées au second plan. Cette révolution s’est réalisée dans une phase de déclin continu des organisations syndicales : échec répété de grandes mobilisations, faiblesse de l’action revendicative, déclin de la participation aux élections professionnelles, perte de confiance dans l’opinion et recul continu de la syndicalisation . Ces évolutions, apparemment contradictoires, interpellent le politiste et suggèrent un examen critique de certains cadres d’analyse, notamment ceux portant sur les

- groupes d’intérêt ».

Source: https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2006-2-page-281.htm

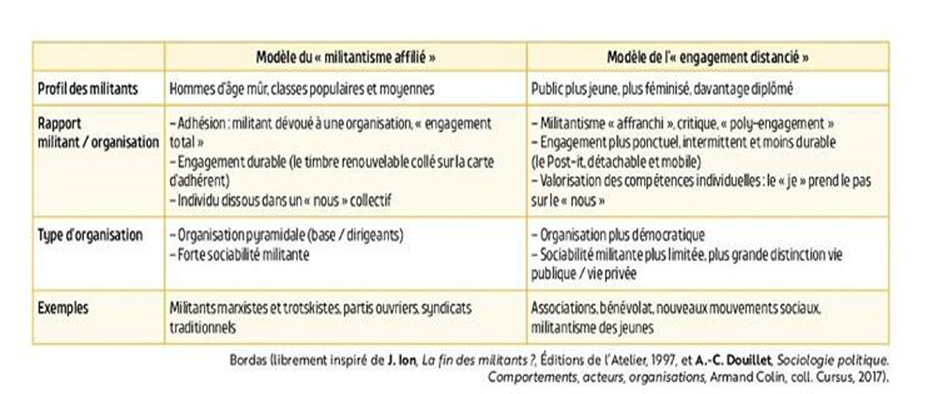

Question: Quelles sont les différences entre les deux modèles?

Question: Comment interpréter l’image du timbre et du post-it?

Question: Le modèle traditionnel disparaît-il au profit du modèle distancié ?

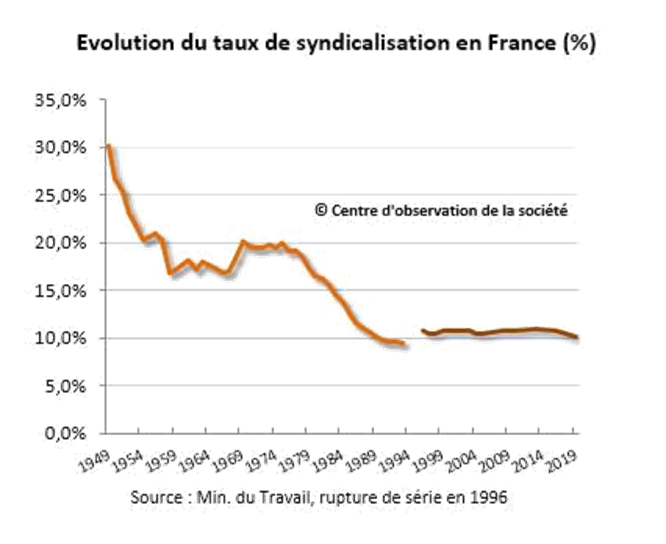

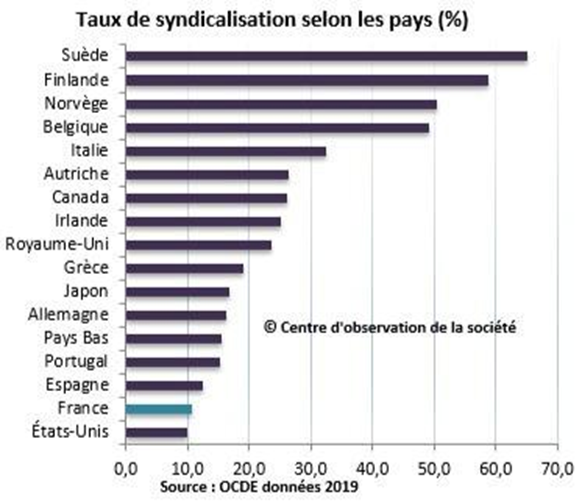

Un salarié sur dix seulement adhère à un syndicat en France. Le taux a chuté de 30 % à 17 % dans les années 1950, il est ensuite resté assez stable jusqu’à la fin des années 1970, puis a dégringolé à nouveau pour atteindre 10 % au début des années 1990 selon les estimations du ministère du Travail. Depuis, le taux est resté à peu près au même niveau, autour de 10,1 % en 2019.

Les écarts de taux de syndicalisation sont très grands selon les secteurs d’activité et les entreprises. Dans le secteur privé, ce taux est de l’ordre de 8 %, contre 18 % dans le secteur public, selon le ministère du Travail 1. La proportion ne serait que de 5 % dans les entreprises de moins de 50 salariés et encore très inférieure dans celles encore plus petites. Cette faiblesse constitue un lourd handicap en matière de dialogue social : la négociation s’en trouve déséquilibrée ; les accords passés ont une légitimité moindre que dans les pays où plus de la moitié des salariés adhèrent à une organisation syndicale.

L’avenir du syndicalisme en France dépend de nombreux facteurs. Après l’effondrement industriel, les syndicats arriveront-ils à conquérir les services ? La tâche, de long terme, n’est pas facile du fait de la plus faible taille en moyenne des établissements, mais pas impossible. Le ministère du Travail note par exemple que le taux de syndicalisation a nettement augmenté dans le privé dans le secteur des activités financières et d’assurance, de 12 % à 16,9 %. Il a aussi progressé – même s’il part de très bas – dans le secteur de l’hébergement et la restauration, de 4,1 % à 5,9 %. Dans la fonction publique, le taux de syndicalisation a augmenté de 32,2 % à 36,5 % dans la police. Certains grands conflits sociaux, comme le débat autour de la loi sur les retraites de 2023 peuvent aussi permettre de recruter de nouveaux adhérents. La baisse du chômage fait évoluer le rapport de force de manière plus favorable aux représentants des salariés face aux directions d’entreprises. Une partie de la réponse est dans la capacité des syndicats eux-mêmes à proposer des programmes et des

modes d’action adaptés aux évolutions de la société et qui parlent en particulier aux jeunes générations.

Source: https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/vie-politique-et-associative/une-france-tres-peu-syndiquee/

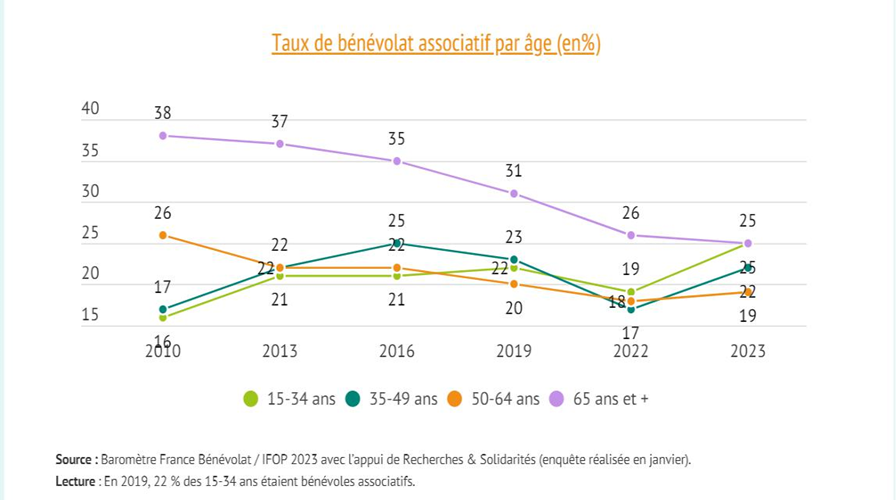

Comment a évolué l’implication associative entre 2010 et 2023?

Nombreux·euses sont les citoyennes et citoyens engagé·e·s pour le climat ! En France, Camille Etienne est rapidement devenue le symbole des jeunes générations qui, partout dans le monde, élèvent leur voix et agissent pour alerter sur l’urgence climatique.

Source: https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/climat-quand-les-citoyen%c2%b7ne %c2%b7s-sengagent-et-passent-a-laction/

Selon vous pourquoi est-ce que les jeunes s’impliquent dans les associations?

Le consommateur est-il devenu un nouvel arbitre des rapports économiques? Peut- il faire pression sur les entreprises? Si oui, comment? Ces questions se posent à l’heure où les consommateurs sont de plus en plus mobilisés pour soutenir, par leurs achats ou leurs modes de vie, des causes plurielles telles la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, le bien-être ani mal, le développement économique des producteurs

agricoles ou la protection des travailleurs. La consommation engagée renvoie à l’idée que nos choix peuvent aller au-delà de nos désirs, nos envies, pour prendre en compte des objectifs collectifs. La consommation devient alors raisonnée par des principes éthiques, sociaux ou politiques et non plus seulement en vertu des intérêts individuels. Mais en réalité, cet engagement est le produit d’un travail déployé par des associations de la so ciété civile, et dans une moindre mesure par les pouvoirs publics, afin de construire la réflexivité des consommateurs, de les rendre conscients des dangers qui menacent la collectivité mais aussi de leur propre responsabilité dans l’évolution des fonctionnements économiques qui en sont à l’origine.

Source: Sophie Dubuisson-Quellier www.sciencepo.fr Novembre 2018

La résistance des colons américains aux importations de produits britanniques […] constitue l’une des premières formes de mobilisation de consommateurs connue. Ces réactions donnèrent lieu à diverses manifestations dont la plus célèbre fut la campagne de 1773 contre le thé anglais, appelée « Tea Party », lors de laquelle des colons jetèrent une cargaison anglaise de thé dans la baie de Boston. Le boycott de masse a joué un rôle important dans la construction de la nation américaine, permettant l’édification d’une identité commune contre l’occupant anglais. […] Mais c’est véritablement au 19ème siècle que naissent les premières mobilisations de consommateurs d’envergure. Aux Etats-Unis, les mouvements anti-esclavagistes, en rejetant les produits fabriqués par des esclaves et en encourageant la vente de produits issus du travail libre, fournissent le cadre d’une mobilisation des consommateurs dès les années 1820. […] Le mouvement cherche du côté des consommateurs un relais efficace pour aider à la construction des droits humains et citoyens des esclaves. Le principe d’un pouvoir économique des consommateurs est envisagé pour faire pression sur ceux qui tirent avantage du maintien de l’esclavage. […] C’est à partir des années 1990 que les mouvements de protection de l’environnement se sont adressés aux consommateurs pour tenter de donner de l’écho à leurs luttes, notamment à travers des appels au boycott. Par exemple, le Rainforest Action Network organise un retentissant appel au boycott à la fin des années 1990 aux Etats-Unis contre le distributeur de matériels de bricolage Home Depot pour l’inciter à cesser ses achats de bois auprès de forêts en danger. L’entreprise prend alors des engagements et adopte une politique d’approvisionnements de produits en bois certifié. Car la construction de labels et de certification environnementales devient rapidement l’autre versant de l’action des mouvements environnementalistes. Les démarches de certification permettent de favoriser la mise en place des filières respectueuses de l’environnement et l’orientation de la consommation vers des produits plus écologiques. Par exemple, en 2009, Greenpeace publie un guide qui identifie les différentes marques proposant des mouchoirs et serviettes en papiers fabriqués avec des fibres recyclées certifiées. Un autre guide permet d’aider les consommateurs à identifier les poissons qui peuvent être consommés sans risque d’épuisement des ressources halieutiques. […] Le collectif [de l’Ethique sur l’Etiquette – ESE] a été créé en 1996 après le lancement en 1995 par la Fédération Artisans du Monde, qui rassemble des associations de commerce équitable, d’une campagne intitulée « libère tes fringues », objet d’une important médiatisation. Il réunit, outre la fédération Artisans du Monde, des syndicats de travailleurs, des ONG et des associations de consommateurs mobilisés pour agir en faveur du respect des droits de l’homme au travail dans le monde, chez

les fournisseurs et sous-traitants d’entreprises commercialisant des vêtements, articles de sport et jouets. Plusieurs campagnes cherchent à alerter les consommateurs du Nord sur les conditions de travail des salariés pauvres du Sud. S’appuyant sur le pouvoir d’indignation des consommateurs, répertoire classique de l’action militante pour les droits de l’homme, le collectif ESE s’attache à établir des liens de causalité directe entre justice sociale et choix de consommation. Des listes noires d’entreprise sont établies, à partir de la publication de rapports qui mettent au jour les performances sociales des entreprises de secteurs ciblés pour leurs pratiques non éthiques, comme dans la fabrication de jouets et de vêtements de sport. Trois critères sont retenus : les engagements, les pratiques et la transparence an matière de justice sociale et de droit du travail.

Source: Sophie Dubuisson-Quellier, La consommation engagée, Presses de Science Po – Contester, 2018

Question: Qu’est-ce que c’est la consommation engagée?

Question: Pourquoi peut-on dire que la consommation engagée est un acte militant?

Question: Donnez d’autres exemples de consommation engagée.

11.2. Le Paradoxe de l’action collective et ses solutions

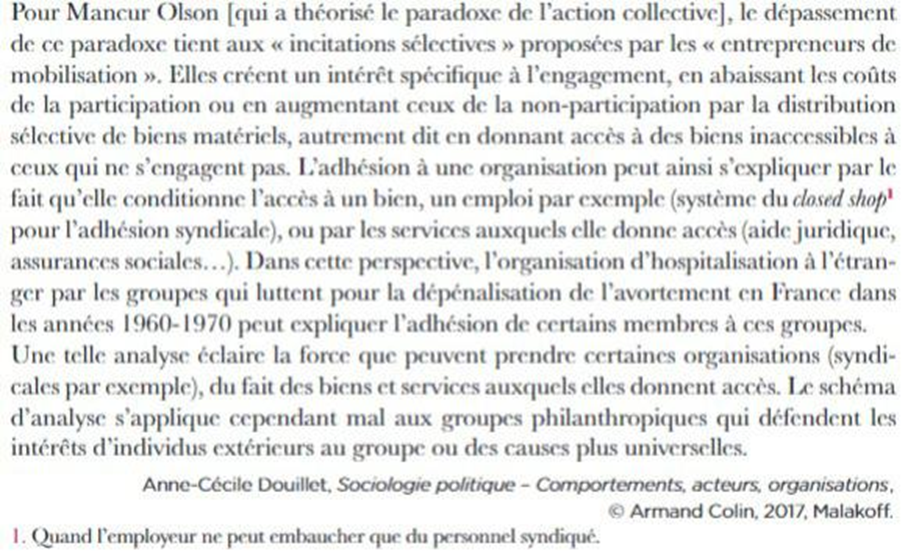

Qu’est-ce qui motive son engagement et pourquoi accepte-t-il les coûts que sa participation peut induire (en termes d’investissement temporel, financier, voir physique…)? La réponse peut sembler de prime abord évidente : un individu se mobilise car il est mécontent de sa situation personnelle, de l’état de la société, et qu’il estime pouvoir changer les choses en s’engageant. Il y aurait donc un lien de causalité entre la condition de l’individu et sa participation à la mobilisation. Pourtant, ce lien est loin d’être évident. C’est ce que démontre Mancur Olson dans un ouvrage paru en 1965 et qui va avoir une influence considérable sur la sociologie des mouvements sociaux. Olson recentre sa perspective sur l’individu et sur sa décision de participer ou non à l’action collective. Cet individu est considéré comme « rationnel », c’est-à-dire qu’il prend la décision d’agir ou non en évaluant les bénéfices et les coûts que la participation représente pour lui. Or, si l’on part de ce postulat, le raisonnement d’Olson aboutit à une conclusion apparemment surprenante : même si un individu est mécontent de sa situation, la solution la plus rationnelle pour lui est de ne pas participer à la mobilisation. Pour comprendre ce raisonnement, il faut d’abord préciser que, selon Olson, une mobilisation produit des biens collectifs, c’est-à-dire des avantages qui s’appliquent à l’ensemble d’un groupe sans exclusive (exemple : une grève réussie aboutira à une hausse de salaire pour tous les ouvriers de l’usine), et sans considération de la participation (ou non) de chaque individu à l’action collective qui a produit le bien collectif. Un individu au sein de ce groupe, bénéficiera des retombées positives de la mobilisation, qu’il y ait participé ou non. La participation à la mobilisation n’apporte donc pas à priori plus de bénéfices que la non-participation; en revanche, elle induit des coûts (temporels, financiers, physiques) qui peuvent être importants pour l’individu. Celui-ci va donc choisir « rationnellement » la solution qui maximise ses bénéfices sans augmenter ses coûts, à savoir la non participation, appelée stratégie du « passager clandestin » (free rider) par Olson. Si chaque individu tient le même raisonnement isolément, toute mobilisation devient impossible. Et pourtant, l’observation démontre le contraire : il y a bien des mobilisations et donc des décisions de participer. Olson élabore alors deux solutions à ce paradoxe apparent.- tout d’abord, selon Olson, la taille du groupe où s’enclenche la mobilisation a une influence importante sur la décision de participer ou non : plus le groupe est de petite taille, plus la non participation d’un individu sera « visible » et plus il sera susceptible de subir la pression du groupe pour participer à la mobilisation; inversement, au sein d’un groupe de grande taille, cette décision de retrait sera moins visible .- ensuite, et surtout, Olson résout le paradoxe en construisant le concept d’« incitation sélective », qui désigne un système d’avantages utilisé par les organisateurs de la mobilisation afin d’inciter les individus à participer. La fourniture de biens, de service, l’assistance juridique… sont des exemples

Question: Quel problème soulève le paradoxe d’Olson?

Question: Est-ce que selon ce paradoxe l’engagement politique aurait-il lieux? Pourquoi?

Question: Comment expliquer la participation d’un individu à une mobilisation?

Question: Qu’est ce qu’une incitation sélective ?

Question: Donnez des exemples pour le militantisme

Question: En quoi permettent – elles d’expliquer que les individus s’engagent ?

Les militants retirent bel et bien diverses satisfactions de leur engagement. Ces composantes sensibles de leur activité peuvent être analysées comme des mécanismes de « récompense », ou, pour mieux dire, comme des rétributions de l’implication dans les activités d’un mouvement collectif. […] Leur engagement leur procure diverses satisfactions qui contribuent elles-aussi à soutenir, voire à renforcer, leurs dispositions à l’investissement dans l’action collective. Le sentiment de ne pas subir, d’agir en faveur d’une juste cause, de transformer ou de pouvoir transformer la réalité, parfois de faire l’histoire, donne ou conforte des raisons de militer. […] L’engagement militant peut donner l’occasion d’exercer des rôles sociaux gratifiants et contribuer à l’affirmation et à la valorisation de soi. Certains y trouvent des revanches contre les expériences de désinsertion familiale, de précarité, de chômage ou de marginalisation. L’expérience militante et le capital de relations constitué à cette occasion (de façon délibérée ou pas) peuvent aussi faciliter l’insertion sur le marché du travail ou des reconversions. […] Pour les plus investis, le militantisme est encore un espace de sociabilité, d’intégration, d’amitié, parfois de vie amoureuse, de convivialité et de loisir. Il peut avoir un parfum d’aventure rompant les routines de la vie courante. Il donne par exemple quelques frissons quand il faut coller des affiches de nuit sous la menace de groupes adverses ou, dans un autre domaine, quand des bénévoles doivent assurer une mission dans des pays en proie à la guerre civile. Dans le cas des intellectuels, le militantisme donne des titres à intervenir dans les débats publics, des accès à des tribunes […].

Source: Daniel Gaxie, « Les rétributions du militantisme », Politika, 3 novembre 2017.

- Illustrer – Surlignez dans le texte les différentes formes de « rétributions symboliques » que les militants peuvent recevoir pour leur engagement.

- Définir – relevez la définition du texte « d’incitations sélectives »

- Comparer – Comparez le concept de « rétributions symboliques » à celui d’ « incitations sélectives ». Quels sont les points communs ? Les différences ?

- Définir – relevez la définition du texte « d’incitations sélectives »

11.3 Les déterminant de l’engagement politique: les variables socio-démographiques

Document : Le cybermilitant est encore plus diplômé que le militant traditionnel

La politologue Anaïs Theviot constate que l’usage du numérique n’a pas permis d’enrayer la baisse du nombre d’adhésions aux partis de gouvernement. L’usage du numérique n’a pas permis d’enrayer la baisse du nombre d’adhésions aux partis de gouvernement (elles ont été divisées au moins par deux depuis 2006 au Parti socialiste comme à l’UMP, devenu LR). D’autre part, le profil sociologique des militants n’a pas beaucoup évolué. Dans l’enquête que nous avons menée en 2012 auprès des cybermilitants de l’UMP et du PS, ces derniers apparaissaient très diplômés : 38 % étaient titulaires d’une licence et/ou d’un master au PS, 39 % pour l’UMP et 14 % avaient fait leur cursus au sein d’une grande école et/ou une thèse. De façon plus globale, 70 % des cybermilitants socialistes étaient diplômés du supérieur, 65

- des cybermilitants UMP, contre 28 % seulement des Français (chiffre de 2009). Le cybermilitant est encore plus diplômé que le militant « traditionnel », qui lui-même est surdiplômé par rapport à la population française

Source: Anaïs Theviot, Le monde, 21 Avril 2017

Question : Quels avantages peut procurer le diplôme pour un militant?

Un engagement politique influencé par l’âge ou la génération? Plus critiques, moins déférents quant à leur devoir d’électeur, ils sont aussi plus protestataires. Les jeunes sont comme un miroir grossissant, constate Anne Muxel, sociologue au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), qui laboure ce terrain depuis plus de vingt ans. Ils sont porteurs de leur temps, et ils ont été socialisés dans une période qui est elle-même en profonde mutation. Tout ce que l’on observe dans l’ensemble de la population (abstention, défiance, montée des populismes, mobilité électorale, demande de démocratie directe) se retrouve donc amplifié dans la jeunesse. Les générations plus âgées ont été socialisées à la politique dans une période ou partis et syndicats étaient beaucoup plus structurants, avec une orientation idéologique plus marquée, explique-t-elle. Des citoyens politisés autrement, plus critiques mais engagés : c’est aussi ce qui ressort de l’enquête « Génération What? », une consultation de grande ampleur dont le CNRS a publié les résultats en décembre 2016. L’engagement dans une organisation politique ne les attire guère : seuls 32 % se disent éventuellement intéressés. Mais ils sont une majorité (54 %) à affirmer qu’ils ne pourraient pas être heureux sans voter, et près des deux tiers d’entre eux (62 %) déclarent pouvoir participer demain ou dans les prochains mois à un grand mouvement de révolte. Si le recours aux moyens d’action protestataires a globalement augmenté dans l’ensemble de la population (en 1981, a peine une personne interrogée sur deux disait avoir pris part a une manifestation ou pouvoir le faire, contre 71% en 2008), cette tendance est particulièrement marquée dans les jeunes générations. Pétitions, boycotts, manifestations, voire occupations de lieu : les enquêtes le montrent, plus les citoyens sont jeunes, plus ils considèrent ces moyens d’action comme des manières normales de s’exprimer en politique.

Source: Catherine VINCENT, « Les jeunes et la politique : génération citoyenne, génération protestation », Le Monde, 23 février 2017.

Question : Qu’est-ce qui distingue la socialisation politique des jeunes générations par rapport aux générations précédentes? Le niveau d’abstention plus élevé chez les jeunes est-il dû à leur âge ou à leur génération? Quelles sont les formes d’action privilégiées par les jeunes pour s’engager?

Source : Vingt ans de participation électorale, Élisabeth Algava, Kilian Bloch, INSEE première, No 1929, INSEE 2022

Comment a évolué la participation électorale des jeunes de 18-29 ans du milieu urbain entre 2002 et 2022 ?

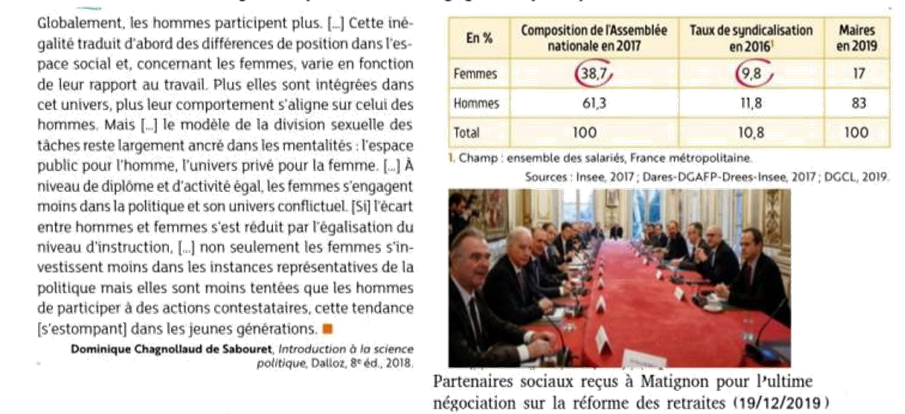

Question: Utilisez les données pertinentes pour illustrer les différences entre les hommes et les femmes sur la représentation en politique.

Question: Qu’est ce qui explique que les femmes ont tendance à moins s’investir dans la politique et les actions collectives que les hommes?

Question: Pour quelles raisons les différences d’engagement entre hommes et femmes tendent à s’estomper ?

IV. La diversité des objectifs, de acteurs et de leurs répertoires

Le rôle des associations: Amnesty international

En 1961, indigné par la condamnation de deux étudiants portugais à sept ans de prison pour avoir porté un toast à la liberté en pleine dictature Salazar, l’avocat britannique Peter Benenson lance un appel dans l’hebdomadaire The Observer. Intitulé « Les prisonniers oubliés », cet article présente les cas de 6 personnes emprisonnées pour « dissidence » et lance un appel à l’amnistie. C’est notre premier combat. Cette campagne obtient un succès inespéré ; elle est reprise dans les journaux du monde entier et témoigne que des personnes peuvent s’unir pour, solidairement, défendre la justice et la liberté. C’est notre première victoire. Amnesty International est née.

Ensemble, nous changeons des vies, nous changeons des lois. Depuis plus de soixante ans, nous avons remporté de nombreuses victoires. Pour la liberté, pour la dignité, pour la justice. Chaque pétition, chaque lettre, chaque partage, chaque don, chaque action nous rapproche toujours un peu plus de la prochaine victoire.

Ces dernières années, nous avons par exemple contribué :

- à la libération de centaines de personnes injustement emprisonnées ;

- à l’abolition de la peine de mort au Burkina Faso, et dans l’État de Washington ;

- à la dépénalisation de l’homosexualité en Inde ;

- à l’adoption d’une loi qui protège les victimes de torture en temps de guerre en Bosnie-Herzégovine ;

- à l’abrogation d’un article dans la constitution irlandaise qui interdisait l’avortement ;

- à la fin du visa de sortie pour les travailleurs migrants au Qatar, qui les empêchait de quitter le pays sans la permission de leur employeur ;

- à l’adoption d’une résolution au Parlement européen sur l’interdiction des “ robots

tueurs”.

Rien n’est plus exaltant, plus palpitant, qu’une victoire. Le goût de la victoire nourrit notre envie de gagner, encore et encore. Il nous emmène vers la prochaine, qui nous donnera l’énergie pour la suivante…

On se bat ensemble, on gagne ensemble.

Source: https://www.amnesty.fr/qui-sommes-nous

Question : En absence des associations de telles actions auraient-elles étaient possibles ?

Pourquoi ?

Question : Donnez d’autres exemples des actions collectives menées par les associations.

Document : Ensuite, en dehors des rencontres électorales, les jeunes développent des formes d’engagement multiples. Là encore, un certain nombre de chercheurs et chercheuses ont pu mettre en évidence des évolutions dans les manières dont les jeunes s’engagent aujourd’hui. Dès les années 1990, Jacques Ion avait souligné une prise de distance vis -à-vis des modes classiques de représentation politique à travers le vote, l’adhésion à un parti politique, à un syndicat ou encore à une association nationale, et avait insisté sur l’émergence de ce qu’il a appelé des formes d’engagement « Post-it », plus réversibles, en pointillé et marquées par des exigences du point de vue de la délégation de la parole.

Grande diversité des engagements

Plus récemment, Sarah Pickard a proposé la notion de « Do it yourself politics » pour qualifier les comportements politiques des jeunes. Selon elle, ces derniers développent de nouvelles conceptions dans lesquelles l’engagement devient composite et multiforme dans la mesure où la même personne peut à la fois s’engager dans la sphère privée (en pratiquant la réduction des déchets par exemple) et au local (en adhérant à une association de son territoire) tout en militant à l’échelle nationale pour une cause particulière et en signant des pétitions internationales sur des sujets devenus globaux comme #Metoo, Black lives matter ou encore Fridays for Future.

Par ailleurs, il est possible d’insister sur le fait que l’engagement des jeunes peut s’exprimer

- la fois dans une certaine proximité avec les institutions, car les jeunes s’impliquent dans les dispositifs de participation promus par les pouvoirs publics (qu’il s’agisse de Conseils de jeunes, du Service civique ou bien des bourses de soutien aux projets de jeunes) ou bien totalement en marge des pouvoirs publics ou encore en opposition avec ces derniers.

Dans une recherche européenne récente sur l’engagement des jeunes au niveau local en Europe, nous avons ainsi eu l’occasion de montrer la grande diversité de ces formes d’engagement dans les domaines de l’écologie, de l’accueil des personnes exilées, de la lutte contre la précarité ou bien encore pour la défense des personnes LGBTQ. Si, dans certains cas, peu fréquents, les responsables politiques s’appuient sur ces mouvements, dans la vaste majorité des cas, ils et elles ont tendance à les mettre de côté ou à simplement ne pas les considérer comme des formes d’expression politique.

Pourtant, les mobilisations de jeunes peuvent parfois jouer des rôles tout à fait importants alors même que les pouvoirs publics refusent de s’impliquer. C’est singulièrement le cas pour les personnes exilées déboutées du droit d’asile où la solidarité déployée par les jeunes vient pallier l’absence d’intervention publique.

Source : Les jeunes et le politique : au-delà du vote, des formes d’engagement multiples (latribune.fr) par Patricia Loncle, Professeure en sociologie, École des hautes études en santé publique (EHESP), La Tribune, 29 Mars 2022

- La thématique des nouveaux mouvements sociaux (NMS) est inséparable des mobilisations contestataires qui naissent à la fin des années 1960. Le combat pour les droits des Noirs américains et la montée des revendications écologistes (préservation de l’environnement), régionalistes, féministes (promotion des droits et intérêts des femmes), étudiantes ou encore homosexuelle semble augurer, pour certains observateurs, une période caractérisée par l’émergence d’enjeux relativement spécifiques. La plupart des analystes des NMS s’accordent pour identifier plusieurs dimensions d’une rupture avec les mouvements « anciens », symbolisés par le syndicalisme (1) , le mouvement ouvrier. Les formes d’organisation et répertoires d’action matérialisent une première singularité. En rupture avec

le fonctionnement des structures syndicales, les NMS manifestent une défiance explicite devant les phénomènes de centralisation (…). Leurs structures sont plus décentralisées, laissent une large autonomie aux individus. (…). Les NMS se singularisent aussi par une inventivité dans la mise en œuvre de formes peu institutionnalisées de protestation (sit-in (2) , occupation de locaux, grèves de la faim), leur adjoignant souvent une dimension ludique (…). Les mouvements sociaux classiques portaient avant tout sur la redistribution des richesses. Les NMS mettent l’accent sur la résistance au contrôle social, l’autonomie. Plus qualitatives, leurs revendications sont souvent non négociables : une demande de fermeture de centrale nucléaire ou d’abrogation des lois contre les homosexuels se prête moins à compromis qu’une revendication salariale. Ces revendications comportent une forte dimension expressive, d’affirmation de style de vie ou d’identités comme le suggère un terme comme gay Pride. Dans les mouvements sociaux de la période 1930-1960, (…) la conquête du pouvoir d’Etat, constitue un enjeu central. La valorisation de l’autonomie modifie radicalement les objectifs. Il s’agit désormais moins de défier l’Etat ou de s’en emparer que de construire contre lui des espaces d’autonomie, de réaffirmer l’indépendance des formes de sociabilité privées. La nouveauté de ces mouvements sociaux serait enfin liée à l’identité de leurs acteurs. Les mouvements de la société industrielle (3) se revendiquaient d’identité de classe. Ne parlait-on pas de mouvement ouvrier, de front populaire ? Les nouvelles mobilisations ne s’autodéfinissent plus comme expression de classes sociales. Se définir comme musulman, homosexuel ou antillais (…) tout cela renvoie à d’autres principes identitaires. »

Source : D’après « Sociologie des mouvements sociaux », E. Neveu, 6ème éd, La Découverte, coll. Repères, 2019, pp 60-62.

- Syndicalisme : « Le syndicalisme désigne à la fois l’action collective dans la sphère du travail et les organisations qui se donnent pour objectif la défense des personnes ayant un intérêt personnel commun. » (Dictionnaire des mouvements sociaux).

- Sit-in : « Mode d’action impliquant une ou plusieurs personnes dans l’occupation non violente _ assise, couchée ou debout_ d’un espace pour protester en faveur d’un changement (…) jusqu’à ce qu’elles soient délogées, généralement de force, ou que leurs revendications aient été satisfaites ». (Dictionnaire des mouvements sociaux).

- Société industrielle : Dans ce document, le concept de société industrielle correspond aux sociétés dominées par l’opposition entre le travail et le capital, où le conflit central se situe dans l’entreprise.

Question : Que sont les nouveaux mouvements sociaux ?

Question : Quel type d’engagement politique est adopté par les jeunes ?

Question :Quel lien peut on faire entre l’apparition de ces mouvements et l’individualisme ?

Question :Qu’est ce qui les distingue des conflits classiques ?

Question :En quoi contribue – il à faire décliner les conflits liés au travail ?

Le répertoire d’action des Gilets jaunes, Envoyé spécial. https://www.youtube.com/watch?

Gilets jaunes, l’onde du choc 6/12/2018

- Expliquer – Qui sont les Gilets jaunes de ce reportage ? Comment sont-ils organisés ?

- Expliquer – Quelles sont leurs revendications ? Sont-elles matérialistes ou « post-matérialistes » ?

- Comparer – Quel est leur répertoire d’action ? Comparez-le avec le répertoire d’action « traditionnel » des conflits du travail.

- Expliquer – Quelles ont été les mesures prises par le pouvoir politique suite à ce mouvement ?

Document: De la révolte des Gilets jaunes à la vague féministe post-#MeToo, les outils numériques sont devenus des leviers incontournables des luttes sociales et syndicales. Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos d’Extinction Rebellion ou de ReAct font le buzz et relaient les mobilisations.

Ces dernières années, les exemples de mouvements sociaux ou de soulèvements populaires déployés grâce aux possibilités de connexions qu’offre Internet se sont multipliés. Dans son remarquable ouvrage Twitter & les gaz lacrymogènes, la chercheuse et activiste turque Zeynep Tufekci montre que l’usage des outils numériques et leur démocratisation (applications, réseaux sociaux…) permettent non seulement d’atteindre rapidement une masse critique de citoyens agissants mais en a fait des alliés incontournables des luttes actuelles.

En l’espace de quelques semaines, le mouvement des Soulèvements de la Terre, menacé de dissolution sur décision du ministère de l’Intérieur, a rassemblé plus de 90.000 soutiens, notamment grâce aux milliers de partages sur les réseaux sociaux. Des relais qui ont permis de faire converger le 25 mars sur le terrain à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, près de

30.000 personnes venues pas seulement de France mais de toute l’Europe pour s’opposer au projet de méga-bassine.

Les médias numériques améliorent la visibilité d’une cause, mais ils créent aussi une communauté, un sens de la camaraderie, explique Zeynep Tufekci dans son essai. Ils permettent à un mouvement de dépasser l’espace du site d’occupation en créant un sentiment d’appartenance : on peut se sentir zadiste sans terres à défendre, se revendiquer d’Occupy Wall Street sans être américain…

L’exemple le plus marquant en France est bien sûr celui des Gilets jaunes : le 26 décembre 2018, un mois après l’explosion du mouvement social, le compteur officiel des Gilets jaunes revendiquait sur Facebook 2 861 133 membres. Une sphère publique connectée devenue rapidement une ressource capable de se mobiliser, la colère et l’indignation en ligne se transformant en démonstration de force dans la rue, avec l’occupation visuellement spectaculaire de l’Arc de triomphe, le 1er décembre 2018.

« Internet change la nature des mobilisations, observe Divina Frau-Meigs, professeure émérite à la Sorbonne et spécialiste de la communication. Le mouvement des Gilets jaunes, c’est grâce aux médias sociaux. Des gens désaffectés du politique, qui pensaient qu’ils n’avaient pas d’impact, se disent qu’ils peuvent agir à leur mesure. L’horizontalité, le sentiment de proximité – ce que j’appelle le “contrat de partage” –, ressensibilisent au politique, redonnent de la confiance et le goût de l’engagement. »

Retwitté c’est gagné

Ces outils connectés, les structures militantes – ONG, associations, syndicats, partis politiques… – les ont progressivement intégrés et en ont fait des leviers pour agir. En 2020, pour construire le collectif McDroits et développer en France sa campagne contre le harcèlement sexuel qui a fait plier le géant McDonald’s, l’ONG ReAct Transnational a d’abord lancé un appel aux témoignages en ligne sur Facebook.

« En quelques mois, on a récolté plus de 200 témoignages. Ça a été un gros moteur de prise de conscience », relate Sophie Strauss-Jenkins, chargée de l’innovation syndicale chez ReAct. Inspirés du mouvement des colleuses, les membres du collectif McDroits se sont alors associés à des militants CGT pour placarder ces témoignages sur le siège social français, en envoyant sur la sphère connectée des photos de leur action. Résultat : 30 000 retweets à la clef en une seule journée. « Quand McDo a vu ça, ils ont eu tellement peur qu’ils ont envoyé quelqu’un en bas de l’immeuble pour négocier avec nous », relate la membre de ReAct.

C’est aussi par le biais d’actions relayées sur les réseaux sociaux que le mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion popularise ses luttes. « Notre mode d’action, c’est “l’artivisme”. On capte l’attention des médias avec des belles actions ou des choses spectaculaires. On capture l’imaginaire du public afin de mobiliser des gammes d’émotions et dérouler une narration », explique Erwan, chargé des réseaux sociaux d’Extinction Rebellion (XR).

Pour mener la campagne contre la « réforme » des retraites, l’intersyndicale a décidé de s’emparer du numérique avec le lancement sur Twitter de hashtags communs (#grève7mars), ainsi qu’avec des kits de contenus partageables en ligne, à l’image de l’affiche « On est la CGT! » téléchargeable en accès libre pour le 1er mai. « Les stratégies sur les réseaux sociaux permettent un gain de temps et d’efficacité pour les syndicats. C’est aussi dans les luttes que la créativité apparaît », estime Damien Ramage, anciennement responsable communication de l’Ugict-CGT (devenu directeur de la communication de la CGT).

En témoigne le buzz sur TikTok du refrain « On est la CGT » destiné à ambiancer les manifestations et popularisé par un cheminot DJ à Paris. Repris sur le réseau social par des jeunes de tous horizons, ce chant de cortège est devenu un véritable hymne.

- la pointe du militantisme connecté, l’Ugict-CGT a quant à elle développé de nombreux outils mis à disposition de ses militants. L’organisation a notamment créé Syndicoop.info, une plateforme syndicale coopérative de services. « On y propose des outils de renforcement et on cherche à enrichir l’activité syndicale grâce au numérique, notamment en partageant les bonnes pratiques et en favorisant l’entraide. Ainsi, on explique comment créer un syndicat, monter une campagne, on met à disposition des tracts modifiables… », détaille Caroline Blanchot, secrétaire nationale de l’Ugict chargée de la vie syndicale.

L’organisation, très présente sur les réseaux sociaux, utilise le numérique à la fois pour propager ses idées mais aussi pour se déployer dans les déserts syndicaux.

« Il y a encore trop de camarades qui pensent que si l’on est sur les réseaux sociaux, on n’est pas sur le terrain. Non seulement cela ne s’oppose pas, mais l’un enrichit l’autre. Si chaque organisation avait un compte LinkedIn et Twitter, cela faciliterait notre présence sur le terrain », Caroline Blanchot, secrétaire nationale de l’Ugict en charge de la vie syndicale.

Et pour son camarade Damien Ramage, il existe des stratégies de contenus propres à chaque réseau social. « On pousse nos militants à utiliser LinkedIn, car c’est un espace dédié au travail où l’on retrouve des collègues. Mais Twitter permet de toucher les journalistes, les politiques… Et sur Instagram, il y a aussi une dimension militante, avec la possibilité d’atteindre les plus jeunes. Il faut démultiplier les canaux et s’assurer de parler le même langage que notre cible », détaille le communiquant de la CGT. Ce qui demande du temps et des moyens.

« On s’est battu par le passé pour des locaux et du temps syndical, il y a maintenant urgence à négocier des moyens technologiques pour les syndicats », conclut ce dernier. À l’ère des combats connectés, la maîtrise du numérique et des stratégies digitales s’impose en effet comme un incontournable dans la bataille des idées.

Source: https://nvo.fr/les-reseaux-sociaux-leviers-des-luttes-sociales/

Question Dans quelle mesure l’Internet a-t-il modifié les manières de s’engager dans une action collective?

Question: Pourquoi les réseaux sociaux peuvent-ils susciter de nouvelles formes d’engagement?

Question: Quelles sont les limites de ce type de militantisme sur les réseaux sociaux?

Laisser un commentaire