Objectifs d’apprentissage :

- Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques (avantages comparatifs) dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale.

- Comprendre le commerce international entre pays comparables (différenciation des produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur).

- Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d’un pays, c’est-à-dire son aptitude à exporter.

- Comprendre l’internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l’illustrer.

- Comprendre les effets induits par le commerce international : gains moyens en termes de

baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays

- Comprendre les termes du débat entre libre échange et protectionnisme.

Problématiques :

- Comment expliquer les échanges entre les pays ?

- Comment expliquer la fragmentation de la chaîne de valeur ?

- Comment expliquer la compétitivité d’un pays ?

- Faut – il privilégier le libre – échange ou le protectionnisme ?

Objectifs :

- Définir les termes : Commerce international, avantages absolus, spécialisation, avantages comparatifs, internationalisation de la chaîne de valeur, compétitivité, compétitivité prix, compétitivité hors prix, FMN, compétitivité d’un pays, libre-échange, protectionnisme, délocalisation.

- Expliquer les théories fondatrices du commerce international et de la spécialisation de la production (Avantages absolus, avantages comparatifs, théorème HOS)

- Expliquer les nouvelles théories du commerce international (différenciation des produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur)

- Expliquer pourquoi les FMN fragmentent la chaîne de valeur (recherche de gain de compétitivité prix et de gain de compétitivité hors prix)

- Expliquer le lien entre productivité des firmes et compétitivité d’un pays.

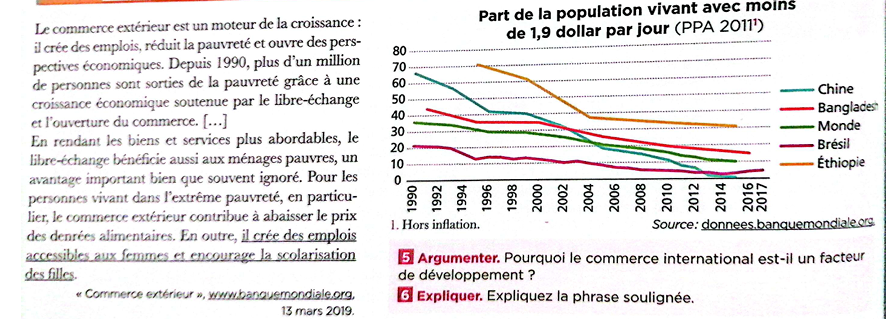

- Montrer les avantages du libre-échange (spécialisation au regard des avantages comparatifs, baisse des prix, amélioration de la qualité de la production, diversification, baisse des inégalités)

- Expliquer les limites du libre-échange (Délocalisation, hausse du chômage, hausse des inégalités)

- Montrer les points positifs du protectionnisme (défense de l’emploi, protectionnisme éducatif)

- Montrer les effets négatifs du protectionnisme (mauvaise allocation des ressources, frein à l’innovation et aux gains de compétitivité, guerre commerciale)

EC 1 / 3 : – Montrez que les avantages comparatifs notamment les dotations factorielles expliquent les échanges

– Expliquez le commerce entre produits comparables

- Montrez le lien entre la productivité des firmes et la compétitivité d’un pays

- Expliquez les stratégies des FMN (gains de compétitivité prix et gains de compétitivité hors prix)

- Montrez que le commerce intra firme entraîne un partage inégal de la valeur ajoutée

- Distinguez le libre-échange et le protectionnisme

- Montrez les avantages du libre- échange

- Montrez les limites du libre-échange

- Montrez les avantages du protectionnisme

- Montrez les limites du protectionnisme

Dissertation : – Comment peut-on expliquer les échanges internationaux de marchandises ?

- Dans quelle mesure le recours au protectionnisme est-il souhaitable ?

- Par quelles stratégies les firmes multinationales cherchent-elles à accroître leur compétitivité ?

- Le commerce international ne présente-t-il que des avantages

I – Comment expliquer les échanges commerciaux ?

Document 1

Le commerce international correspond à l’échange de biens et de services entre agents résidents sur des territoires différents. L’économie mondiale se caractérise par d’intenses flux commerciaux. Selon l’OMC (2018), la valeur des exportations mondiales de marchandises a atteint 17 730 milliards de dollars en 2017 (en croissance de 11 % par rapport à 2016) et celle des services 5 280 milliards (en croissance de 8 %). À nouveau, le volume du commerce mondial de marchandises (mesuré par la moyenne des exportations et des importations) a connu une croissance plus forte (4,7 %) que celle du PIB mondial (3 %).

- On peut donc se demander quel est le fondement des échanges commerciaux?

- Comment les pays déterminent – ils ce qu’ils vont produire puis échanger ?

Les théories fondatrices du commerce international : expliquer le commerce inter branche

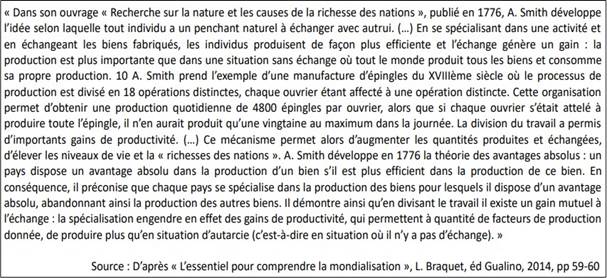

a. La théorie des avantages absolus d’Adam Smith

- Qu’est-ce que la productivité ? Illustrez avec la productivité du travail.

2. Qu’est-ce que la spécialisation ?

3. Pourquoi la spécialisation conduit – elle a des gains de productivité ?

4. Quelles sont les conséquences de la spécialisation ?*

5. Pourquoi les agents économiques en ressortent – ils gagnants ?

6. Qu’est-ce qu’un avantage absolu ?

7. Selon Adam Smith, à quoi les pays ont – ils intérêts ?

8. Quel lien peut – on faire entre les travaux d’Adam Smith et le développement du commerce international ?

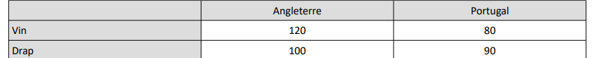

Document 4

On suppose qu’en Angleterre, une bouteille de vin s’obtient en 120h de travail.

- Quel pays détient l’avantage absolu dans la production du vin ? Même question pour les draps ?

2. Que peut – on en déduire ?

b) La théorie des « Avantages relatifs ou comparatifs » de David Ricardo

Document 5

Un pays doit – il produire tout ce qu’il peut ou doit – il se spécialiser dans les activités où il dispose d’un avantage, maximiser ainsi ses recettes à l’exportation et importer les biens et les services pour lesquels il est moins performant ? Adam Smith (1776) a énoncé à ce sujet une première ligne droit de l’avantage absolu, selon laquelle une nation devrait produire tout ce pourquoi elle est plus efficace que les autres. Point de vue étrange au fond, puisqu’il pourrait justifier que certaines nations moins avancées ne produisent rien et importent tout !

David Ricardo (1817) corrige vite l’intuition de Smith en proposant la « loi des avantages comparé ou relatif » : un pays doit se spécialiser dans les secteurs où il est vraiment meilleur, c’est à dire là où son avantage comparé est le plus fort. Par exemple, admettons que l’Angleterre soit plus efficace que le Portugal à la fois dans la viticulture et le textile ; elle doit néanmoins se concentrer sur le textile et importer du vin ; si elle est relativement plus productive dans le textile que dans la viticulture. En effet, si elle produit du vin, elle subit un coût d’opportunité en employant des ressources qui seraient plus rentables dans le textile.

J. Généreux, Les vrais Lois de l’économie, Editions du Seuil, 2014

- Qu’est-ce qu’un avantage comparatif (ou relatif) ?

2. Quelle est la différence avec les avantages absolus ?

3. A partir de quoi va – t – on déterminer qu’un pays a un avantage comparatif ? Illustrez.

Document 6

- Pourquoi en Angleterre aucun travail ne produit du vin et 220 travailleurs qui font du drap ?

2. Pourquoi le niveau de production de drap s’élève à 2,2 ?

3. Que peut – on dire du niveau de production global après la spécialisation ?

4. Question globale : Selon D. Ricardo, à quoi les pays ont – ils intérêt ?

c) Le théorème HOS

Document 7 : Le théorème HOS (Heckscher, Ohlin, Samuelson)

Soit deux nations qui disposent de stocks donnés de facteurs de production, le travail et le capital, indispensables pour produire deux biens. Les deux nations ont des dotations relatives en facteurs de production différentes, les dotations relatives étant mesurées par le stock de capital rapporté au travail disponible. Supposons que l’Angleterre ait un stock de capital relativement plus élevé au travail que le Portugal. Les deux biens [le drap et le vin] sont produits […] avec la même technique dans les deux pays. Supposons que le drap nécessite relativement plus de capital que de travail, alors que la situation inverse prévaut pour le vin. Dans ce cas, l’Angleterre tendra à se spécialiser dans la production de drap et le Portugal dans celle de vin parce que le capital est relativement moins cher en Angleterre (car il est relativement plus abondant). Il existe toujours dans ce modèle des avantages comparatifs, mais leur origine diffère de celle retenue chez Ricardo : les différences des productivités relatives du travail sont remplacées par les différences des dotations factorielles relatives. […] Le message des théories traditionnelles en ce qui concerne la politique commerciale est donc que le protectionnisme doit être banni : l’ouverture des échanges internationaux est à l’origine de gains pour toutes les nations échangistes.

Source : Michel Rainelli, « Internationalisation des échanges et croissance », in Pascal Combemale, Les grandes questions économiques et sociales, La découverte, nouv, ed, 2013

- D’où proviennent les avantages comparatifs selon le théorème HOS ?

2. En fonction de quoi les pays doivent – ils se spécialiser ? Illustrez avec l’exemple de l’Angleterre et du Portugal.

Document 8

« Le moteur du commerce international est l’avantage comparatif, mais d’où vient l’avantage comparatif ? (…)

- Les différences de climat Une raison essentielle pour laquelle le coût d’opportunité de la production de crevettes au Vietnam et en Thaïlande est inférieur à ce qu’il est aux Etats-Unis est que les crevettes ont besoin d’eau chaude le Vietnam en regorge mais pas les Etats-Unis. De manière générale, les différences de climat jouent un rôle significatif dans le commerce international. Les pays tropicaux exportent des produits tropicaux comme le café, le sucre, les bananes, et de nos jours les crevettes.

- Les différences de dotation en facteurs Le Canada est un exportateur majeur de produits forestiers le bois et les produits dérivés du bois comme la pâte et le papier vers les Etats-Unis. Ces exportations ne sont pas le reflet d’une qualification spéciale des bûcherons canadiens. Le

Canada a un avantage comparatif dans les produits forestiers (…). Les forêts comme le travail et le capital, sont des facteurs de production utilisés pour produire des biens et services. Pour des raisons historiques et géographiques, la combinaison des facteurs disponibles de production diffère selon les pays, ce qui donne lieu à une source d’avantages comparatifs importante. (…). Un concept clé du modèle est l’intensité factorielle. Les producteurs utilisent des ratios différents de facteurs de production pour la production de bien différents. Par exemple les raffineries de pétrole utilisent beaucoup plus de capital par travailleurs que les manufactures de vêtements. Les économistes utilisent le terme d’intensité factorielle pour décrire ces différences entre biens et services : le raffinage de pétrole est intensif en capital, parce qu’il tend à utiliser un ratio capital sur travail élevé, mais la fabrication de vêtements est intensive en travail, parce qu’elle tend à utiliser un ratio travail sur capital élevé. Selon ce modèle un pays aura un avantage comparatif dans un bien dont la production est intensive en facteurs relativement abondants dans ce pays en comparaison des autres pays. Un pays bénéficiant d’une abondance relative de capital aura donc un avantage comparatif dans les secteurs intensifs en capital comme le raffinage de pétrole, mais un pays qui bénéficie d’une abondance relative de travail aura un avantage comparatif dans les secteurs intensifs en travail comme la production de vêtements. (…) Le coût d’opportunité d’un facteur donné la valeur que ce facteur générerait dans un usage alternatif est faible pour un pays si ce facteur est relativement abondant. Comparé aux Etats-Unis, le Mexique est abondant en travail peu qualifié. Le résultat est que le coût d’opportunité de la production de biens intensifs en travail peu qualifié est plus faible au Mexique qu’aux Etats-Unis. L’exemple le plus spectaculaire de la validité de ce modèle est le commerce mondial de vêtements. La production de vêtements est une activité intensive en travail : elle ne nécessite pas beaucoup de capital physique, de même qu’elle ne requiert pas beaucoup de capital humain sous la forme de travailleurs très qualifiés. Il faut donc s’attendre à voir des pays où le travail est abondant tels que la Chine et le Bangladesh développer des avantages comparatifs dans la production de vêtements. Et c’est ce qu’ils font.

Source : « Microéconomie » P. Krugman et R. Wells, 2ème éd, pp 366- 368.

Point vocabulaire à l’oral. Rappelez ce qu’on entend par capital physique, naturel, humain…

- En quoi le climat génère – t – il des avantages comparatifs ?

2. En quoi les dotations factorielles relatives en capital naturel et humain sont – elles également source d’avantages comparatifs ?

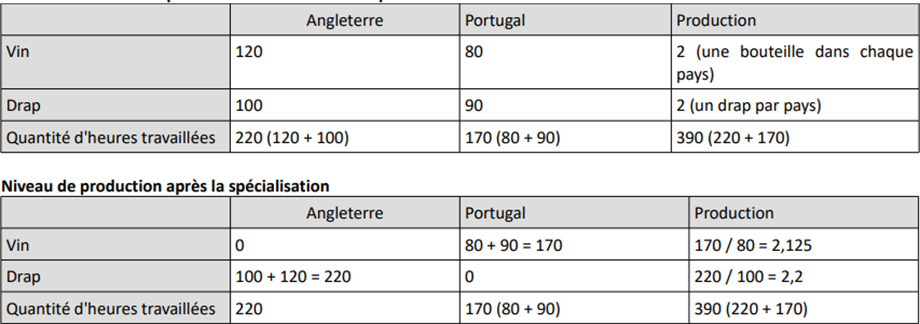

d) Les nouvelles théories du commerce international : expliquer le commerce intra branche et intra firme

Le développement d’un commerce intra branche

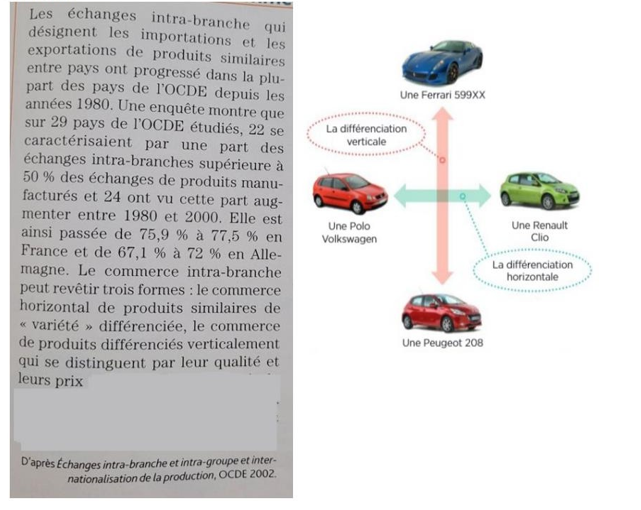

Document 9

Document 10

- Qu’est-ce que le commerce intra branche ? A quoi peut – il correspondre ?

2. Comment ce type de commerce évolue – t – il ?

3. Que peut-on conclure des théories fondatrices du commerce international ?

4. Comment expliquer le développement du commerce intra branche ?

II. Le développement d’un commerce intra firme : FMN et fragmentation de la chaîne de valeur

Document 11

Jusqu’aux années 1930, la majeure partie des flux mondiaux d’investissement international était concentrée dans les secteurs agricoles et miniers. […] La prépondérance des flux d’investissement Nord – Sud n’étais alors que le reflet de la course à la constitution […] de zones d’influence où les nations les plus puissantes pourraient trouver les ressources nécessaires à leurs industries. […] A partir des années 1960, […] l’IDE s’analyse comme un moyen de supprimer des coûts de transports dissuasifs et / ou une réponse au protectionnisme de certains pays […] Une autre interprétation, avancée dans les années 1970, met l’accent sur les différences de coûts salariaux (et de législation du travail) d’un pays à l’autre. L’IDE ne viserait pas dans ce cas à créer une filiale relais dont la production serait tournée vers le marché intérieur du pays d’accueil, mais une filiale atelier, destinée le plus souvent à l’assemblage de produits finis dans les zones à bas salaires en vue de la réexportation vers les marchés des pays riches ensuite. […] L’approche par les écarts de coûts […] peut s’appliquer aussi bien aux différences de fiscalité. […] Les mouvements prolongés d’appréciation des monnaies peuvent aussi conduire les firmes nationales à délocaliser leur production vers des zones ou pays à monnaie faible […]

J. Adda, La mondialisation de l’économie, La découverte, coll « Grands Repères », 2012

- Quels différents coûts de production une firme subit – elle ?

- Pourquoi peut – il être intéressant de les réduire ?

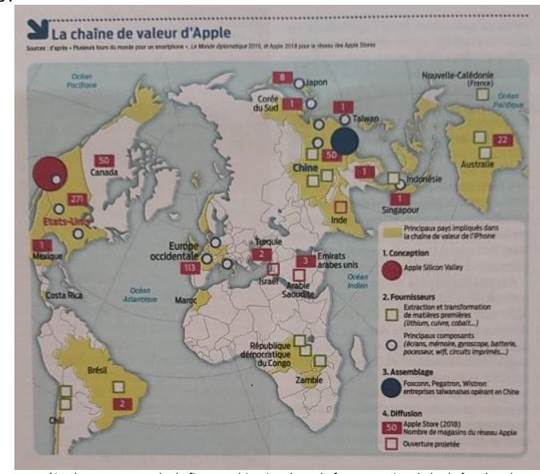

- Illustrez cette stratégie en vous appuyant sur l’exemple d’Apple ci-dessous

Document 12

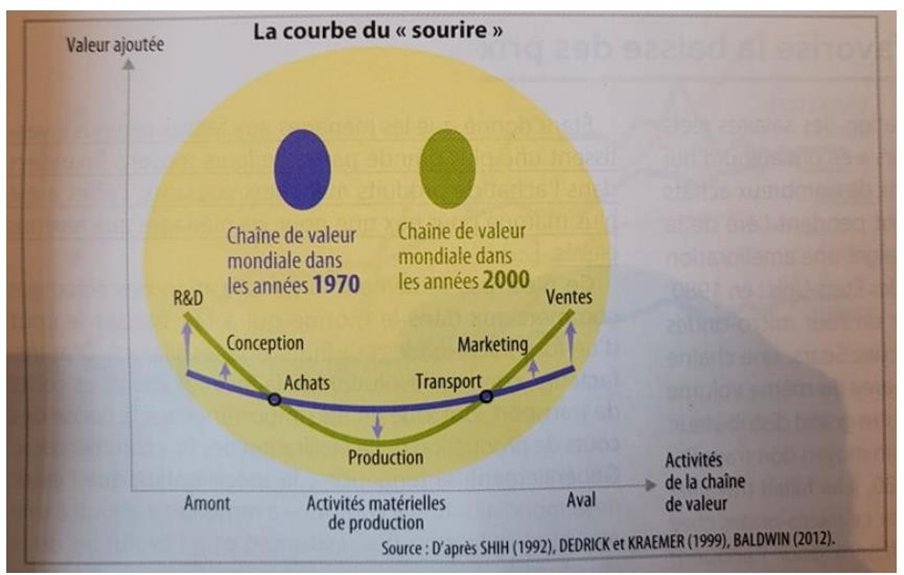

Apple, comme ses concurrents coréens (Samsung) et chinois (Huawei) a mis en place pour son iPhone une véritable chaîne de valeur à l’échelle mondiale. Les tâches à faible valeur ajoutée mais intenses en travail peu qualifié, comme l’assemblage des smartphones, sont effectuées dans des « pays low cost » comme la Chine ou l’Inde. Les composants à fort contenu technologique viennent de différents pays développés, comme le Japon ou la Corée du Sud. Pour ce qui est de la R&D [recherche et développement], du design et des tâches immatérielles à forte valeur ajoutée, elles sont localisées aux Etats-Unis. D’ailleurs, Apple mentionne explicitement sur ses iPhones cette division internationale des tâches, au point même d’en faire un argument commercial : « Designed by Apple in California, assembled in China » ! En réalité, Apple applique le principe de la « courbe du sourire » (smiling curve) qui énonce que les étapes les plus créatrices de valeur sont situées en amont et en aval du processus de production, c’est- à-dire principalement sur des activités de service: en amont, dans la R&D et la conception/design du produit; en aval, dans le marketing, la publicité et les services après- vente.

Ces étapes sont donc réalisées aux Etats-Unis ou, lorsque les compétences ne sont pas disponibles sur le territoire américain, dans des pays développés comme le Japon. A l’inverse, les fonctions d’assemblage, assez peu créatrices de valeur, sont confiées à des pays à bas coût (figure [ci-dessous]). L’ouverture des frontières et l’essor des technologies de l’information ont d’ailleurs permis depuis les années 2000 « d’approfondir » la courbe du sourire, en permettant de délocaliser les tâches peu intenses en valeur ajoutée et en travail qualifié dans les pays émergents.

Q1 : Qu’est-ce que la compétitivité d’une entreprise ?

Q2 : Qu’est-ce que la compétitivité d’un pays ?

Q3 : Pourquoi une entreprise plus productive est-elle plus compétitive ?

En quoi consiste la mise en place de la chaine de valeur mondiale ?

Quelles sont les étapes de la production d’un produit qui sont les plus créatrices de valeur ? Où sont-elles localisées ?

Quelles sont les étapes de la production d’un produit qui sont les moins créatrices de valeur ? Où sont-elles localisées ?

En quoi le développement des chaines de valeur mondiales contribue-t-il au commerce international?

III. Productivité, compétitivité des firmes, compétitivité d’un pays

Document 13

Est compétitif celui qui peut faire aussi bien ou mieux que ses concurrents. Une entreprise non compétitive verra ses ventes se réduire et devra réagir rapidement sous peine de se faire exclure du marché par ses concurrents. A priori, rien n’interdit d’étendre ce concept aux pays dans la mesure où les performances nationales ne sont que la somme des performances des entreprises implantées sur son sol. […] La compétitivité ne peut pas se résumer à la capacité des pays à dégager des excédents commerciaux¹ ou à maintenir des parts de marché² à l’exportation. On peut néanmoins convenir qu’elle est étroitement liée à la capacité d’exportation des pays. […] Seule une progression rapide de la productivité permet à la fois d’assurer de bonnes performances sur les marchés mondiaux et de garantir des gains croissants à l’échange. La compétitivité macroéconomique correspond dès lors à la définition donnée par l’OCDE : « La capacité […] de nations ou d’ensembles supranationaux de générer de façon durable un revenu et un niveau d’emploi relativement élevés, tout en étant et restant exposés à la concurrence internationale. » En clair : la compétitivité n’est rien d’autre que la croissance de la productivité dans un monde ouvert au commerce international. Cette définition […] empêche de considérer comme compétitif un pays qui, au prix de sacrifices intérieurs trop importants, par exemple sous la forme de fortes baisses des salaires, se forgerait une bonne capacité d’exportation. Inversement, un pays qui afficherait un bon niveau de vie mais dont les produits s’exporteraient mal serait également jugé non compétitif.

¹ Excédent commercial : un pays dégage un excèdent commercial, lorsque ses exportations sont supérieures à ses importations.

² Part de marché : Chiffre d’affaires réalisé par une entreprise sur un marché particulier par rapport au chiffre d’affaires total du marché concerné.

Source : A. Berthou et M. Crozet, Les ressorts de la compétitivité, L’économie mondiale, CEPII, La Découverte, 2012

- Quel lien peut – on établir entre un gain de productivité et un gain de compétitivité ?

- Quel lien peut-on faire en la productivité des firmes, les gains de compétitivité des entreprises et la compétitivité d’un pays ?

Document 14

Les multiples facettes de la compétitivité

Même dans les industries comme le textile, le coût du travail ne représente qu’un déterminant relativement secondaire dans les choix stratégiques des entreprises. Les infrastructures de transport, le risque de change, le prix des assurances, les droits de douane et le coût d’importation des matières premières contribuent souvent à augmenter les coûts de production dans les pays où le travail n’est pas très cher. Et même si les salaires y sont très bas, personne n’ira jamais ouvrir d’usine en Sierra Leone ou en Haïti. Ce qui compte pour une entreprise, c’est ce qu’on appelle le coût unitaire, c’est-à-dire le coût du travail corrigé de la productivité du travail. Et là où les travailleurs sont instruits, motivés et bien entraînés, ce coût peut-être beaucoup plus bas que dans certains pays en développement. Par ailleurs, des productions a priori menacées de délocalisation se maintiennent bien dans des pays à hauts salaires. […] Il est même possible, dans des économies à hauts salaires, de créer une entreprise traditionnelle qui dégage des bénéfices en se focalisant sur l’innovation, le design et les activités à forte valeur ajoutée. […] Les seules ressources capables de créer des avantages comparatifs aujourd’hui résident dans la capacité des entreprises à promouvoir des stratégies fondées sur l’innovation, la conception, la qualité, la réputation de la marque, la proximité avec le client, etc

Source : Suzanne Berger, « La mondialisation n’est pas une voie à sens unique », Alternatives économiques, n°244, février 2006

1.Pourquoi une firme multinationale peut-elle gagner en compétitivité si elle produit là où le travail coûte moins cher ?

2. Le coût du travail est-il le seul déterminant du coût d’un produit ?

3. Pourquoi l’auteure affirme-t-elle que « personne n’ira jamais ouvrir d’usine en Sierra Leone ou en Haïti » ?

4. En prenant l’exemple de l’i-Phone, expliquez la phrase soulignée.

IV. Libre-échange et protectionnisme

IV. A. Le Libre-Echange

IV.A. 1. Les avantages du libre-échange

Document 15

L’échange international présente trois avantages principaux : il favorise la spécialisation, élargit les marchés et donne accès aux techniques. […] La spécialisation est un avantage mis en avant depuis Ricardo. Elle permet à chacun d’utiliser au mieux son travail, en l’affectant aux productions les plus efficaces du pays. […] L’élargissement des marchés est un avantage très important pour les activités où existent des économies d’échelle (1). Lorsque les coûts de production sont principalement des coûts fixes, comme l’écriture d’un logiciel ou la réalisation d’un film, tout élargissement de la production permet de réduire les coûts [unitaires]. La mondialisation du marché des logiciels ou des films permet de les produire de manière plus efficace. A l’extrême, des biens comme les grands avions ne peuvent voir le jour sans un marché mondial. Cet effet est d’autant plus important que le marché intérieur est étroit […]. D’autre part, pour les feuilletons télévisés comme pour les automobiles, il est souvent coûteux de développer de nouveaux modèles, qui peuvent être rentabilisés qu’en vendant beaucoup. Le nombre de modèles disponibles est donc limité par la taille du marché. Celui – ci s’accroît avec son ouverture. Les entreprises bénéficient alors d’un plus grand choix d’équipement, et les consommateurs de possibilités élargies. Tout aussi important est l’échange de facteurs de production. Il permet à un pays d’accéder à ceux qui lui font défaut (ressources naturelles, capitaux ou connaissances techniques) […] ainsi qu’aux techniques développés ailleurs, spécialement dans les pays les plus avancés. (1) économie d’échelle : Elle désigne la baisse du coût unitaire suite à une augmentation du volume de production. Elle repose sur l’existence de coûts fixe très élevés qui s’amortissent de plus en plus avec l’augmentation de la production.

Source : Arnaud Partienty « L’échange international est – il bon pour la croissance ? » Alternatives économiques n°206, septembre 2002

Document 16

La politique de concurrence mise en œuvre par la Commission européenne, mais aussi par les juridictions et autorités nationales de concurrence, vise à maintenir et à développer un état de concurrence efficace dans le marché commun en agissant sur la structure des marchés et le comportement des acteurs économiques. La mise en concurrence des entreprises a pour effet, notamment, de soutenir l’innovation, de réduire les coûts de production, d’accroître l’efficience économique et, par-là, de renforcer la compétitivité de notre économie, notamment vis-à-vis de nos principaux partenaires commerciaux. Ainsi, les entreprises stimulées par la concurrence proposent-elles sur les marchés des produits et des services compétitifs en termes de prix et de qualité. En premier lieu, ces produits et services compétitifs bénéficient aux entreprises intermédiaires qui gagnent ainsi en efficacité et peuvent à leur tour répercuter dans leur processus de production ces gains de productivité. L’ouverture des industries de réseau à la concurrence, par exemple, a conduit en premier lieu à renforcer la compétitivité de l’industrie européenne, qui a pu bénéficier de services de transport de télécommunications ou d’énergie plus efficaces et moins chers. La diffusion du processus concurrentiel contribue donc à raffermir le tissu industriel du marché intérieur et apporte ainsi un clair soutien aux politiques en faveur de l’emploi. En second lieu, la mise en concurrence se traduit pour le consommateur final par une offre diversifiée de produits et de services à des prix plus bas, offre sur laquelle il exerce librement son choix.

Source : La politique de concurrence en Europe et le citoyen, Préface de Mario Monti, Commissaire chargé de la concurrence, © Communautés européennes, 2000

- Pourquoi la spécialisation des économies et le libre – échange sont – ils positifs ?

2. Pourquoi le libre – échange agrandit – il la taille des marchés ?

3. Pourquoi l’ouverture des marchés produit – elle des économies d’échelle ? Quels sont les effets positifs pour les producteurs ?

4. Quels sont les effets de l’ouverture des marchés sur les facteurs de production utilisés par les producteurs ? En quoi est – ce positif ?

5. Quel lien existe – il entre les innovations et les gains de compétitivité ?

6. En quoi l’ouverture des marchés génère – t – elle des gains de compétitivité et est – elle profitable pour les économies ?

7. En quoi les consommateurs ressortent également gagnants du libre-échange ?

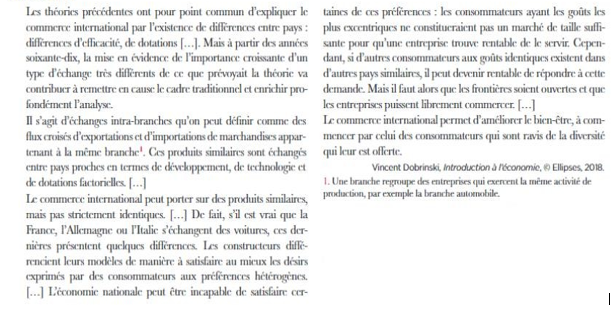

IV.A.2 Les effets du libre-échange

Document 17

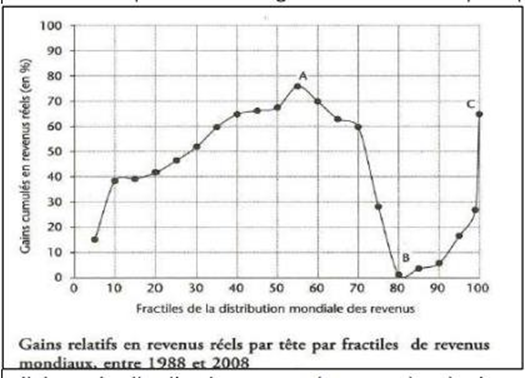

Les gains de la mondialisation ne sont pas équitablement répartis. Le graphique [ci-contre] le montre très clairement. En représentant, en fonction de leur revenu initial, le taux de croissance des revenus, nous pouvons voir quels groupes économiques ont le plus gagné au cours de ces dernières décennies. L’axe horizontal indique les centiles au sein de la distribution mondiale des revenus, en partant des personnes les plus pauvres, à gauche, pour aller jusqu’aux plus riches (les « 1% les plus riches au monde »), à l’autre extrémité. […] L’axe vertical montre la croissance cumulée du revenu réel (corrigé de l’inflation et des différences de prix entre les pays) entre 1988 et 2008. Cette période de vingt ans débute avec presque la chute du mur de Berlin, et se termine par la crise financière mondiale. Elle couvre la phase que l’on pourrait qualifier de « mondialisation intense » […]. […] A bien des égards, les années qui ont précédé la crise financière ont constitué la période la plus mondialisée de l’histoire de l’humanité. Mais les gains n’ont pas été distribués équitablement, certains ne tirant même aucun bénéficie de la mondialisation, ce qui n’est d’ailleurs guère étonnant au regard de la complexité du processus. Le graphique […] indique trois points particulièrement intéressants, là où les gains ont été soit les plus élevés, soit les plus faibles. Ils sont notés A, B et C. Le point A se situe autour de la médiane de la distribution mondiale des revenus (la médiane est le niveau de revenu divisant la distribution entre deux parties égales, chacune comprenant 50% de la population ; une moitié mieux lotie, et l’autre moitié moins bien lotie que les personnes disposant du revenu médian). Les personnes qui se trouvent sur le point A ont bénéficié de la plus forte hausse du revenu réel : environ 80% sur cette période de vingt ans. Si la croissance des revenus a été particulièrement forte pour les personnes situées près du revenu médian, elle l’a également été, plus largement, pour toute la frange de personnes classées entre le 40e et 60e centile. Cela représente bien sûr un cinquième de la population mondiale. Qui sont les personnes qui forment ce groupe, principal bénéficiaire de la mondialisation ? Neuf fois sur dix, elles vivent dans les pays émergents d’Asie, essentiellement en Chine, mais aussi en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie.

Ce ne sont pas les personnes les plus riches de ces pays, car les riches se situent plus haut dans la distribution mondiale des revenus (donc plus à droite sur le graphique). Ce sont plutôt des personnes qui se trouvent au milieu de la distribution des revenus au sein de leur propre pays, et, comme nous venons de le voir, également au milieu de la distribution mondiale. […] Passons à présent au point B. La première chose à noter est qu’il se situe à droite du point A, ce qui signifie déjà que les personnes situées au point B sont plus riches que celles situées au point A. Mais nous pouvons aussi noter qu’au point B la valeur sur l’axe vertical est presque nulle, indiquant ainsi l’absence de toute croissance de leur revenu réel au cours des vingt années couvertes par le graphique. Qui sont les personnes de ce groupe ? […] Environ les trois quarts des personnes qui forment ce groupe sont citoyens des vieux pays riches d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord, d’Océanie et du Japon. Tout comme la Chine prédominait le point A, les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne dominent le point B. Les personnes du point B appartiennent généralement à la moitié inférieure de la distribution des revenus au sein de leur pays. […] Par souci de simplicité, on peut appeler ces gens la « classe moyenne inférieure du monde riche ». Et ce ne sont certainement pas les gagnants de la mondialisation. […] […] Penchons-nous sur le point C. Son interprétation est simple : nous avons ici affaire aux personnes qui compte parmi les plus riches du monde (les 1% les plus riches) et dont les revenus réels ont connu une hausse substantielle entre 1988 et 2008. Eux aussi sont les gagnants de la mondialisation, presque autant que les classes moyennes d’Asie (et même plus qu’elles en termes absolus […]). Les membres du centile supérieur mondial sont, dans leur écrasante majorité, originaires des économies riches. Ce sont les Etats-Unis qui dominent ici : la moitié des personnes qui comptent parmi le pourcent le plus riche sont américaines. (Cela signifie qu’environ 12ù des Américains font partie du centile supérieur mondial). Les autres habitent presque tous en Europe de l’Ouest, au Japon, et en Océanie.

Source : Branko MILANOVIC, Inégalités mondiales : Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l’égalité des chances, La Découverte, 2019.

Note pour comprendre le graphique : les fractiles sont des découpages de la population totale en classe d’effectifs égaux (on les appelle déciles si l’on découpe celle-ci en dix classe, centiles si l’on découpe celle-ci en cent classes, etc.).

- Qui sont les gagnants et les perdants du commerce international ? Illustrez par des données ou des informations tirées du texte.

2. Que peut-on dire des effets du commerce international sur les inégalités entre pays ?

3. Que peut-on dire des effets du commerce international sur les inégalités au sein des pays développés et en développement ?

Document 18

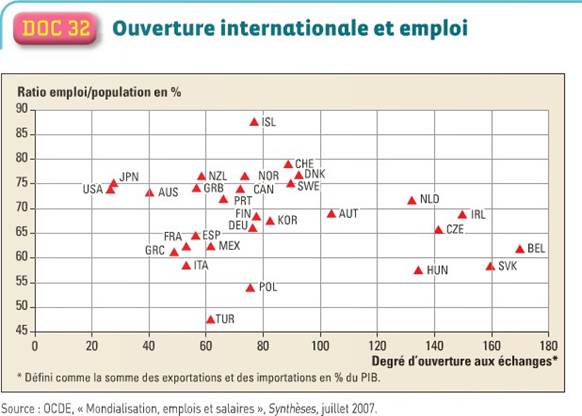

Document 18: Commentez le graphique suivant

La part de l’emploi dans la population est plus élevé dans les pays qui ont un degré moyen d’ouverture aux échanges

Document 19

IV. B. Le Protectionnisme

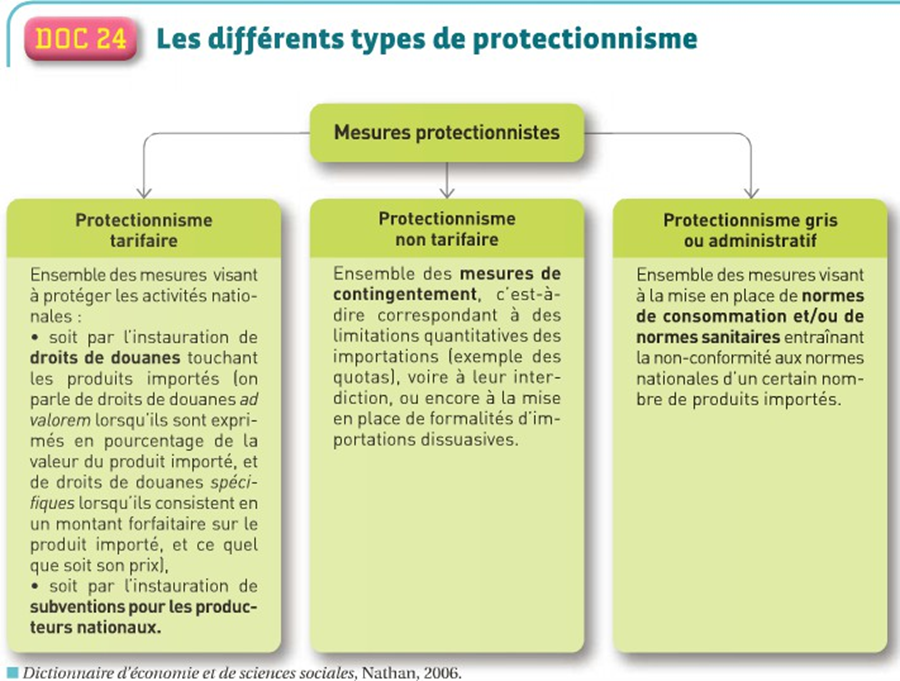

- Les Justifications du Protectionnisme

Document 20

Une critique du libre-échange : le protectionnisme éducateur

En Allemagne, au milieu du XIXème siècle, Frédéric List (1798-1846) a une influence déterminante. Celui-ci est généralement considéré comme le théoricien du protectionnisme. Dans un ouvrage publié en 1841, Système national d’économie politique, il met en garde contre les nations en avance sur les autres en matière de commerce, d’industrie et de navigation. Ces pays monopolisent le commerce et entravent le progrès des nations retardataires. Lord Brougham n’avait-il pas déclaré au Parlement anglais en 1815 « … que l’on pouvait bien courir le risque de pertes sur les marchandises anglaises, afin d’étouffer au berceau les manufactures étrangères ». Le projet de F. List était bien de contrer la suprématie anglaise sur les nations européennes. […] Selon F. List, pour être efficace le protectionnisme devait être éducateur, c’est-à-dire, provisoire. En effet, la protection représente toujours un coût pour le consommateur, puisqu’il paie les produits plus chers. Mais ce sacrifice lui est demandé momentanément. L’essor des manufactures permet par la suite d’abaisser les prix et de créer des emplois. À long terme, les citoyens devaient y trouver largement leur compte, à la fois comme producteurs et comme consommateurs.

Source : M. Voisin, « L’internationalisation des économies », in A. Beitone et alii, Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, vol. 2, Armand Colin, 1996

- Qu’est-ce que le protectionnisme éducateur ?

- Pourquoi List ne remet-il pas totalement en cause les théories favorables au libre- échange ?

Document 21

Le protectionnisme européen aujourd’hui

Confrontée à la concurrence de pays à faibles coûts de production, l’UE a introduit plusieurs mesures défensives, incluant des mesures antidumping et antisubventions. Par exemple, l’imposition d’une surtaxe de 35,3% sur les véhicules électriques importés de Chine, en plus des droits de douane de 10 % déjà en vigueur. Entrée en vigueur le 30 octobre 2024, cette mesure fait suite à une enquête révélant que les producteurs chinois bénéficient de subventions jugées déloyales. Appliquée pour cinq ans, cette décision laisse cependant la porte ouverte à de futures négociations avec la Chine et d’autres exportateurs. L’objectif reste de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché unique tout en protégeant les entreprises locales des pratiques commerciales considérées comme injustes. Les enjeux climatiques sont également un frein à l’équilibre économique mondial. En octobre 2023, l’UE a instauré le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF), qui impose aux importateurs de déclarer les émissions de gaz à effet de serre (GES) de leurs produits jusqu’en 2025. Au-delà, ils devront acheter des certificats MACF compensatoires dès 2026. L’objectif, aussi ambitieux soit-il, est d’intégrer le coût carbone des importations pour favoriser des pratiques plus vertueuses et éviter le « dumping environnemental » de produits bon marché à forte empreinte carbone. Ces pratiques sont vues néanmoins comme des barrières commerciales dissimulées, qui pourraient provoquer des tensions avec les partenaires commerciaux internationaux.

Entre protectionnisme et préservation du patrimoine

Le protectionnisme est un frein économique qui a donné lieu à de nombreux arrêts au niveau interne aussi, comme celui du Cassis de Dijon, par exemple. Entre respect du libre-échange et défense de produits locaux et nationaux, l’équilibre est précaire, comme en témoigne la récente bataille autour de la feta. Protégée par une Appellation d’Origine Protégée (AOP) réservée aux productions grecques, la feta a été au cœur d’une polémique lorsque le Danemark a continué d’exporter des fromages sous ce nom vers des pays tiers, défiant les règles de l’UE. En 2023, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a statué en faveur d’une protection étendue des AOP hors des frontières européennes, réaffirmant l’engagement de l’Union à préserver l’authenticité de ses produits et à protéger les producteurs locaux.

Si cette décision consolide la position de l’Europe comme gardienne de son patrimoine gastronomique, elle soulève aussi des questions sur la fine ligne entre protection et protectionnisme. Pour l’UE, la défense des AOP fait partie d’une stratégie de « souveraineté économique ouverte », visant à préserver la qualité et l’identité des produits tout en maintenant l’esprit de coopération et d’ouverture commerciale. Les critiques craignent néanmoins que ces pratiques, perçues comme trop restrictives, nuisent aux relations commerciales internationales.

Source: L’Europe face au défi du protectionnisme : protéger sans se refermer – Le Taurillon

- Quels sont les arguments du protectionnisme défensif?

- Quelles mesures ont été prises par l’Union européenne?

- Expliquez le dumping environnemental

- Expliquez la stratégie de souveraineté économique ouverte

IV.B2. Les Instruments du Protectionnisme

Document 23

Les instruments du protectionnisme

Les mesures non tarifaires regroupent l’ensemble des mesures autres que les droits de douane (« tariffs » en anglais) appliquées aux flux de commerce et qui sont susceptibles de les restreindre. Elles peuvent prendre plusieurs formes : des restrictions quantitatives qui limitent de fait les importations (contingents, prohibition, etc.) ; des mesures de contrôle comme les licences non automatiques d’importations ; l’application, aux produits importés, de réglementations internes du pays importateur, que l’on appelle aussi les « mesures techniques ». Les mesures techniques sont très nombreuses, on en distingue deux types :

- Les normes sanitaires et phytosanitaires concernent principalement les produits alimentaires. Elles consistent en des contrôles à la frontière en vue de la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de la préservation des végétaux. Il s’agit, par exemple, du degré maximum de résidus d’insecticides, pesticides ou métaux lourds dans des aliments ; de l’obligation d’information des consommateurs (conservation, ingrédients, etc.) ; de règles d’emballage ou de conditionnement (pas de film PVC pour les aliments, etc.).

- Les normes techniques imposent certaines caractéristiques aux produits (par exemple, le taux maximum de sel dans le ciment), ou aux méthodes de production. Il peut également s’agir de prescriptions en matière d’emballage ou d’étiquetage. La plupart de ces mesures visent à protéger les consommateurs et l’environnement et ne sont pas conçues à des fins protectionnistes. Cependant, on recense des cas où ces normes sont délibérément destinées à limiter les importations ; leur prolifération, concomitante de la baisse des droits de douane, peut laisser penser que la nature protectionniste de certaines mesures est bien réelle.

- Quelles sont les deux grandes catégories d’instruments à l’aide desquels le protectionnisme peut être mis en place ?

- Quels sont les instruments autres que l’instauration des droits de douanes présentés dans le document ?

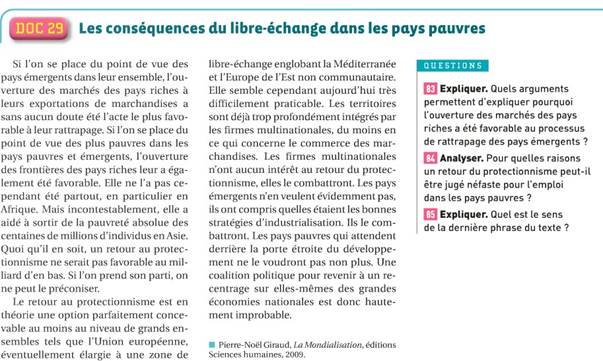

Document 24

Quelles sont les grandes caractéristiques de la politique protectionniste américaine?

La nouvelle politique commerciale des États-Unis s’inscrit dans une logique de coercition, s’appuyant largement sur l’utilisation des droits de douane comme moyen de pression sur les partenaires commerciaux. Si Donald Trump avait amorcé cette approche lors de son premier mandat, l’administration Biden ne l’a pas fondamentalement remise en question.

L’objectif est clair : menacer d’imposer des droits de douane afin de restreindre l’accès au marché américain, qui est considérable. Cette stratégie vise particulièrement les pays dont l’économie est fortement dépendante des exportations vers les États-Unis. C’est le cas du Canada et du Mexique, qui envoient entre 75 et 80 % de leurs exportations vers leur voisin.

Sous la menace de sanctions tarifaires, la Colombie a accepté de modifier sa politique d’accueil des migrants en provenance des États-Unis, tandis que le Canada a renforcé le contrôle de ses frontières pour limiter l’immigration et le trafic de fentanyl. Des pressions similaires sont en cours sur le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. L’Union européenne pourrait bientôt être ciblée, avec la menace d’une hausse de 25 % des droits de douane sur les produits européens.

L’administration américaine justifie cette politique en dénonçant un traitement commercial injuste à l’égard des États-Unis, notamment un manque de réciprocité dans les droits de douane. L’argument avancé est que les États-Unis appliqueraient des droits de douane relativement bas sur les importations étrangères, alors que leurs partenaires commerciaux imposeraient des tarifs plus élevés sur les produits américains.

Dans les faits, cette analyse est contestable. En moyenne, les droits de douane appliqués par les États-Unis sur les produits européens sont comparables à ceux imposés par l’Europe aux produits américains. Certes, il existe des écarts sur certains produits, mais ils ne justifient pas une réforme radicale du système commercial mondial.

Donald Trump souhaite aller encore plus loin en instaurant une réciprocité sectorielle : pour chaque produit importé, le droit de douane américain devrait être ajusté en fonction du tarif appliqué par le pays exportateur. Une telle mesure serait un casse-tête administratif, car les États-Unis commercent avec 150 partenaires et importent près de 10 000 produits différents. Par ailleurs, une analyse détaillée des relations commerciales entre les États-Unis et l’Europe montre que seuls 49 % des produits sont concernés par un écart défavorable aux Américains.

En réalité, cette politique relève davantage d’un rapport de force systématique destiné à arracher des concessions aux partenaires commerciaux, sans pour autant offrir de contreparties.

Quels sont les impacts pour l’économie américaine ?

Si cette politique permet aux États-Unis de renforcer leur position dans les négociations internationales, elle risque d’entraîner des conséquences négatives sur l’économie américaine. Tout d’abord, elle entraînera une hausse des prix pour les consommateurs américains. En augmentant les droits de douane sur des produits importés comme les voitures allemandes (dont le tarif passerait de 2,5 % à 10 %), le coût d’achat pour les ménages américains augmentera, réduisant ainsi leur pouvoir d’achat. Les entreprises américaines seront également impactées. Par exemple, Boeing achète des équipements à des sociétés françaises comme Safran. Si ces pièces sont soumises à des droits de douane plus élevés, les coûts de production augmenteront, diminuant la compétitivité des entreprises américaines sur le marché international.

Par ailleurs, l’impact sur les recettes fiscales des États-Unis sera limité. Aujourd’hui, les taxes douanières ne représentent qu’environ 1 % des recettes publiques américaines. Même avec des droits de douane extrêmement élevés (80 % par exemple), les revenus générés ne dépasseraient pas 800 milliards de dollars, soit une somme dérisoire par rapport aux recettes de l’impôt fédéral sur le revenu (3 600 milliards de dollars).

Enfin, l’instabilité des politiques commerciales inquiète les acteurs économiques. Le manque de visibilité sur l’évolution des droits de douane dissuade les investissements et fragilise le commerce international. L’incertitude liée à la politique commerciale américaine est aujourd’hui à son plus haut niveau, ce qui pourrait freiner la croissance et l’innovation.

Et quelles en sont les impacts pour l’Europe ?

Pour l’Europe, l’impact immédiat de cette politique pourrait être modéré. Les États-Unis représentent entre 7 et 8 % des exportations françaises et allemandes. Une hausse des droits de douane de 10 % entraînerait une perte de PIB limitée pour la France, entre 0,1 et 0,2 %.

Cependant, la situation pourrait devenir plus préoccupante si l’administration américaine applique effectivement une taxe de 25 % sur les importations européennes. L’impact serait alors plus significatif, avec une perte de PIB estimée à 0,5-0,6 % pour la France et environ 1 % pour l’Allemagne, dont l’économie est plus dépendante des exportations.

Certains secteurs seraient particulièrement touchés comme l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les vins et spiritueux ou encore les produits laitiers, des produits que les Européens exportent beaucoup vers les États-Unis.

Face à cette menace, l’Europe doit adopter une stratégie de fermeté. L’idée serait d’affirmer son ouverture à la coopération tout en mettant en garde les Etats-Unis contre des représailles équivalentes.

Le marché européen est un levier puissant : il constitue un débouché essentiel pour de nombreuses entreprises américaines. En imposant des droits de douane en réponse aux mesures américaines, l’Union européenne pourrait dissuader les Etats-Unis de poursuivre cette politique agressive.

Toutefois, cette stratégie repose sur un pari : celui que les États-Unis hésitent à entrer dans une guerre commerciale qui pourrait nuire à leur propre économie. L’idéal serait d’éviter l’escalade et de trouver un terrain d’entente avant que ces menaces ne se concrétisent.

Source: Le protectionnisme de Donald Trump : réciprocité et coercition | Groupe Caisse des Dépôts

IV.B.3. Les Limites du Protectionnisme

Document 25

Le premier ordinateur brésilien fut mis au point en 1974. […] En 1984 le Congrès vota une loi protégeant le secteur informatique. Jusqu’en 1992, cette loi garantit le marché à des entreprises dont au moins 70% du capital était détenu par des nationaux. […] Alors que la production d’équipements informatiques était inexistante au Brésil en 1974, on dénombrait en 1986 270 entreprises nationales qui réalisaient un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars et employait alors 16 000 salariés. […] Toutefois les industriels brésiliens du secteur n’ont pas été capables de concevoir de réelles innovations. […] Le manque de compétitivité au niveau des performances techniques et des prix (en moyenne 2,5 fois plus chers que ceux des homologues étrangers) a provoqué l’insatisfaction croissante des acheteurs, et a favorisé le développement de la contrebande (environ 30% du marché brésilien des micro-ordinateurs en 1984). […] Par ailleurs, ce protectionnisme qui s’étendait de la microélectronique à la robotique et à l’instrumentalisation digitale a contribué à retarder la modernisation de toute l’industrie brésilienne.

Source : H. Drouvot, M Humbert, J-C Neffa (cord), Innovations technologiques et mutations industrielles en Amérique Latine, Ed de L’ILHEAL, mars 2014

- Quels sont les effets négatifs du protectionnisme sur l’allocation des ressources ?

- Pourquoi le protectionnisme réduit – il les gains à l’échange ?

- Pourquoi le protectionnisme ralentit – il les gains de compétitivité ?

- Quelles sont les conséquences sur la croissance ?

- Pourquoi de telles mesures sont également préjudiciables pour les consommateurs ?

Document 26

Chaînes de valeur et protectionnisme

Etant donné le fractionnement des chaînes de valeur mondiales, les produits franchissent plusieurs fois les frontières avant d’atteindre le consommateur final. Les liens ainsi créés devraient a priori réduire les incitations des pays à se protéger. Néanmoins, les récentes mesures protectionnistes prises par les Etats-Unis, dans le but de rapatrier une partie de la chaîne de valeur sur leur sol, vont à l’encontre de cette tendance. Pour la plupart, ces mesures augmentent les barrières commerciales sur les biens intermédiaires, alors qu’historiquement les biens finals étaient les plus protégés. Les Etats-Unis peuvent-ils protéger leur valeur ajoutée avec une telle politique commerciale ? Nous montrons […] que cela portera préjudice non seulement aux pays ciblés, mais aussi à la valeur ajoutée américaine. Deux mécanismes sont à l’œuvre, au-delà de l’impact direct des représailles principalement de la Chine et de l’Union européenne (UE). Premièrement, les importations américaines soumises à des droits de douane plus élevés contiennent inévitablement de la valeur ajoutée américaine (par exemple, des composants américains assemblés à l’étranger), nonobstant l’ajustement des listes de produits ciblés. Les droits de douane supplémentaires des premières mesures prises en 2018 ont taxé environ 900 millions de dollars de valeur ajoutée américaine incorporée dans les importations. Deuxièmement, les exportations américaines subiront également une perte de compétitivité, car le coût de production augmente dans les industries qui utilisent comme intrants des biens importés taxés. […] L’impact délétère2 des guerres commerciales sur des économies fortement imbriquées D’après nos estimations, c’est néanmoins la situation où les Etats-Unis perdent et la Chine gagne qui touche le plus grand nombre de secteurs […]. Tout d’abord, les oléagineux produits aux Etats-Unis sont durement touchés par les mesures de rétorsion chinoises : la valeur ajoutée américaine baisse de 10,5 % (soit 6,5 milliards de dollars, du même ordre que les gains américains dans le secteur sidérurgique). Les producteurs américains de cultures textiles, autres cultures, céréales, fruits et légumes paient également leur tribut. Parmi les secteurs industriels, la chimie est touchée par une baisse de 1,9 % de la valeur ajoutée, représentant plus de 10 milliards de dollars. La même remarque vaut pour l’industrie américaine des équipements de transport (autres que l’automobile), qui souffre d’intrants3 plus chers et affiche une baisse de 3,5 %, soit 5,3 milliards de dollars, de sa valeur ajoutée. […] L’exercice réalisé ici confirme l’impact délétère des guerres commerciales sur des économies fortement imbriquées au sein de chaînes de valeur. Au-delà de l’effet habituel des représailles ciblées (ici sur l’agriculture américaine), les hausses de prix des consommations intermédiaires réduisent la compétitivité des industries en aval. Réciproquement, l’imposition de droits de douane sur les importations de biens finals nuit aux industries nationales en amont qui fournissent les composants nécessaires à l’assemblage de ces biens à l’étranger. Dans une bataille tarifaire, les effets indirects pèsent lourdement sur les pays qui se protègent et ceci d’autant plus que les chaînes de valeur sont complexes.

Extrait de « L’arroseur arrosé : guerre commerciale et chaînes de valeur mondiales », Cécile BELLORA, Lionel, FONTAGNE, Lettre du CEPII, n° 398, Avril 2019.

- Nonobstant : cependant.

- Délétère : nuisible, pernicieux.

- Intrants : consommations intermédiaires

- Par quels mécanismes les mesures protectionnistes américaines ont-elles conduit à une augmentation des coûts de production pour les entreprises américaines ?

- En quoi l’imposition de droits de douane par les Etats-Unis est-elle préjudiciable aux consommateurs et producteurs du pays ?

- Quel comportement plausible de la Chine les auteurs anticipent-ils dans cet article ?

- Justifiez le titre du document – « L’arroseur arrosé » – donné par les deux auteurs du texte

IV. C. Le Rôle des Organismes Internationaux

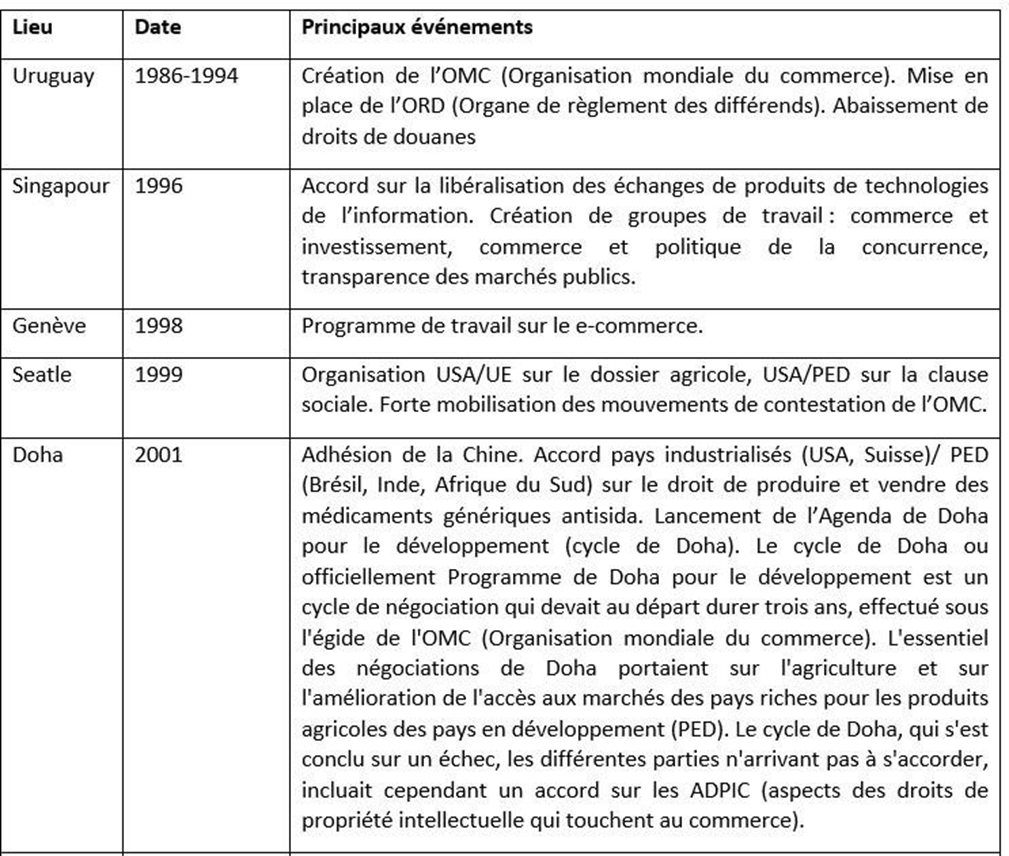

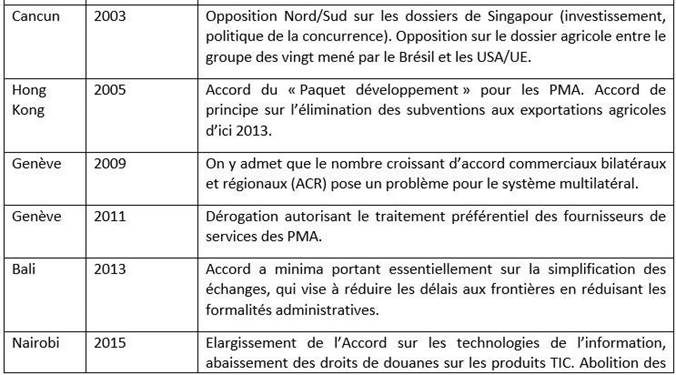

1. Les conférences ministérielles de l’OMC depuis 1995 : points d’accord et de désaccord

2. OMC et dynamique du commerce international

L’Organisation mondiale du commerce est née en 1995. […] [L]’OMC a succédé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. […] Au cours de ces 70 dernières années, le commerce mondial a connu une croissance exceptionnelle. Les exportations de marchandises ont augmenté de 6% par an en moyenne. Cette croissance a été un puissant moteur d’expansion générale de l’économie et, en moyenne, chaque année, le commerce a enregistré une croissance 1,5 fois supérieure à celle de l’économie mondiale. Le total des exportations en 2019 était 250 fois supérieur au niveau enregistré en 1948. Ce système a été mis en œuvre dans le cadre […] de négociations commerciales organisées sous les auspices du GATT. […]

3- Les principes de l’OMC

Les Accords de l’OMC sont longs et complexes car ce sont des textes juridiques portant sur un large éventail de domaines d’activité […]. Cependant, un certain nombre de principes simples et fondamentaux constituent le fil conducteur de tous ces instruments. Ils sont le fondement du système commercial multilatéral. Voyons ces principes de plus près:

Un commerce sans discrimination

Clause de la nation la plus favorisée (NPF): égalité de traitement pour les autres. Aux termes des Accords de l’OMC, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux. Si vous accordez à quelqu’un une faveur spéciale (en abaissant, par exemple, le droit de douane perçu sur un de ses produits), vous devez le faire pour tous les autres membres de l’OMC. […]

Traitement national: égalité de traitement pour les étrangers et les nationaux. Les produits importés et les produits de fabrication locale doivent être traités de manière égale, du moins une fois que le produit importé a été admis sur le marché. Il doit en aller de même pour les services, les marques de commerce, les droits d’auteur et les brevets étrangers et nationaux. […]

Libéralisation du commerce: progressive et par voie de négociation

L’un des moyens les plus évidents d’encourager les échanges est de réduire les obstacles au commerce, par exemple les droits de douane (ou tarifs) et les mesures telles que les interdictions à l’importation ou les contingents qui consistent à appliquer sélectivement des restrictions quantitatives. Périodiquement, d’autres problèmes comme les lourdeurs administratives et les politiques de change ont aussi été examinés. […]

Prévisibilité: grâce à la consolidation et à la transparence

Parfois, il est peut-être aussi important de promettre de ne pas renforcer un obstacle au commerce que d’en réduire, car la promesse permet aux entreprises de mieux voir les possibilités qu’elles auront à l’avenir. […]

Promouvoir une concurrence loyale

On dit parfois que l’OMC est l’institution du “libre-échange”, mais cela n’est pas tout à fait exact. Le système autorise bien l’application de droits de douane et, dans des circonstances limitées, d’autres formes de protection. Il serait plus juste de dire qu’il s’agit d’un système de règles visant à garantir une concurrence ouverte, loyale et exempte de distorsions. […]

Source : D’après L’OMC en bref.

Questions :

- Quelles sont les missions de l’OMC ?

- Quels sont les principes fondamentaux de l’OMC ?

3. L’OMC a-t-elle atteint son but initial défini dans les accords du GATT ?

Laisser un commentaire