Objectifs :

- Savoir décrire les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle et savoir expliquer que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif.

- Savoir interpréter les principaux outils de mesure des inégalités, statique (rapport inter-quantiles, courbe de Lorenz et coefficient de Gini, top 1%) et dynamique (corrélation de revenu parents- enfants).

- Savoir expliquer que les différentes formes d’égalité (égalité des droits, des chances ou des situations) permettent de définir ce qui est considéré comme juste selon différentes conceptions de la justice sociale (notamment l’utilitarisme, le libertarisme, l’égalitarisme libéral, l’égalitarisme strict).

- Savoir expliquer que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale (fiscalité, protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations) s’exerce sous contrainte de financement et fait l’objet de débats en termes d’efficacité (réduction des inégalités), de légitimité (notamment consentement à l’impôt) et de risque d’effets pervers (désincitations).

Plan du cours

- Comment rendre compte de la dynamique des inégalités économiques et sociales ?

- Les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle

- Le caractère multiforme et cumulatif des inégalités économiques et sociales

- Quels sont les principes de justice permettant de considérer collectivement certaines inégalités comme justes ou injustes ?

- Les différentes formes d’égalité : égalité des droits, des chances et des situations

- Que souhaite-t-on égaliser ? Les différentes conceptions de la justice sociale

- Par quels moyens les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?

- Le rôle de la fiscalité et de la protection sociale

- Le rôle des services collectifs

- Le rôle des mesures de lutte contre les discriminations

- Quelles sont les limites de l’action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale ?

- L’intervention des pouvoirs publics est soumise à des contraintes de financement

- L’intervention des pouvoirs publics fait l’objet de débats en termes d’efficacité, de risques pervers et de légitimité

1. Comment rendre compte de la dynamique des inégalités économiques et sociales ?

- Les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle

Objectif: Savoir décrire les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle et savoir expliquer que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif.

Sensibilisation

Personne n’aime attendre son tour, mais il suffit parfois de payer pour éviter de faire la queue. On sait depuis longtemps que, dans les restaurants huppés, un coquet pourboire glissé au maître d’hôtel est susceptible de raccourcir l’attente les soirs d’affluence : ces gratifications quasiment identiques à des bakchichs sont remises en

toute discrétion, aucune affichette placardée en vitrine n’annonçant que quiconque consent à donner un billet de 50 dollars au maître des lieux se verra aussitôt proposer une table. Ces dernières années, pourtant, la vente du droit de passer avant les autres est assez sortie de l’ombre pour être déjà devenue une pratique familière. […]

Les parcs d’attraction se sont mis à monnayer le droit de ne plus faire la queue. Naguère encore, les visiteurs des parcs les plus prisés pouvaient languir des heures devant un manège ou un Grand Huit, mais les Universal Studios Hollywood et d’autres parcs à thème proposent désormais de ne pas attendre : pour le double environ du prix d’entrée normal, ils vendent un passe qui propulse en tête de file. […] Certains observateurs mécontents […] regrettent […] que cette pratique sape une coutume salutaire – « Fini le temps où la queue du parc à thème était le grand égalisateur, révolus les jours où toute la famille en vacances attendait démocratiquement son tour ! », a écrit un commentateur.

Il est intéressant de noter que les parcs d’attraction dissimulent souvent les privilèges spéciaux qu’ils mettent en vente pour ne pas risquer d’offenser la clientèle ordinaire, quelques parcs font passer leurs invités de choix par des portes dérobées et des portillons distincts, d’autres allant jusqu’à faciliter la progression des VIP pressées en les faisant partout escorter. Ce besoin de discrétion suggère que les passe-droits payants – même dans les parcs d’attraction – contredisent le sentiment tenace que l’équité implique d’attendre son tour.

Michael J. SANDEL, Ce que l’argent ne saurait acheter, Seuil, 2014

Rendez-vous sur le site des l’Observatoire des inégalités à la rubrique « Outils » / « Niveaux de vie : où en est ma commune ? » (ou cliquez ici).

Sélectionnez les territoires suivants et complétez le tableau ci-dessous (rapport interdécile à calculer) :

. Région (Occitanie) – Département (Tarn) – Commune (Albi)

. Région (Ile de France) – Département (Paris) – Commune (Paris)

. Région (Ile de France) – Département (Hauts de Seine) – Commune (Neuilly s/Seine)

. Région (Ile de France) – Département (Seine Saint Denis) – Commune (Clichy sous Bois)

| Niveau de vie mensuel en 2014 (INSEE) | France | Tarn | Albi | Paris | Neuilly-sur- Seine Seine | Clichy-sous – Bois |

| 10 % les plus riches (D9) | ||||||

| Niveau de vie médian (D5) | ||||||

| 10 % les plus pauvres (D1) | ||||||

| Rapport interdécile (D9/D1) | ||||||

| Indice de Gini* | ||||||

| Taux de pauvreté ** |

* Indicateur d’inégalité compris entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité parfaite). Plus l’indice de Gini est élevé, plus les inégalités sont fortes.

** Taux de pauvreté : part des ménages sous le seuil de pauvreté soit un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian

1°) Faites une phrase donnant la signification de D1, D9 et du rapport interdécile pour la France.

2°) A l’aide du rapport interdécile, comparez les inégalités dans le Tarn avec les inégalités en France.

3°) Comparez, avec un coefficient multiplicateur, le taux de pauvreté à Neuilly-sur-Seine (une des communes les plus riches de France) avec le taux de pauvreté à Clichy-sous-Bois (une des communes les plus pauvres de France).

4°) En comparant les situations des quatre communes représentées, quelle relation observe-t-on entre le niveau de vie, les inégalités de niveau de vie et le taux de pauvreté ? Comment peut-on l’expliquer ?

Les inégalités au niveau international

Rendez-vous sur le site de l’OCDE consacré aux inégalités de revenu à l’adresse suivante : https://data.oecd.org/fr/inequality/inegalite-de-revenu.htm

Sélectionnez le rapport interdécile (noté P90/P10) puis le coefficient de Gini et complétez le tableau ci-dessous. Sélectionnez dans le menu « Taux de pauvreté » en supprimant les différentes tranches d’âge et complétez le tableau ci-dessous.

| Niveau des inégalités | Pays | Rapport interdécile | Indice de Gini | Taux de pauvreté (en%) * |

| Inégalités faibles | Danemark | |||

| Finlande | ||||

| Islande | ||||

| Inégalités moyennes | France | |||

| Allemagne | ||||

| Royaume-Uni | ||||

| Inégalités fortes | États-Unis | |||

| Brésil | ||||

| Afrique du Sud |

* Le taux de pauvreté est ici estimé à 50 % du niveau de vie médian et non à 60 % du niveau de vie médian

4°) Donnez la signification du rapport interdécile au Danemark et en Afrique du Sud et comparez les inégalités entre ces deux pays.

5°) En comparant les différents pays entre eux, peut-on observer un lien entre la richesse des pays et les inégalités de niveau de vie au sein de la population ? Répondez en donnant des exemples de pays.

6°) Quelle relation observe-t-on entre les inégalités de niveau de vie et le taux de pauvreté selon les pays ?

7°) Depuis une trentaine d’années, les études montrent que les inégalités entre les pays développés et les pays en développement tendent à se réduire mais que les inégalités au sein de la population des pays développés et des pays en développement tendent à se creuser. Quelle est, selon vous, l’évolution des inégalités au sein de la population mondiale ?

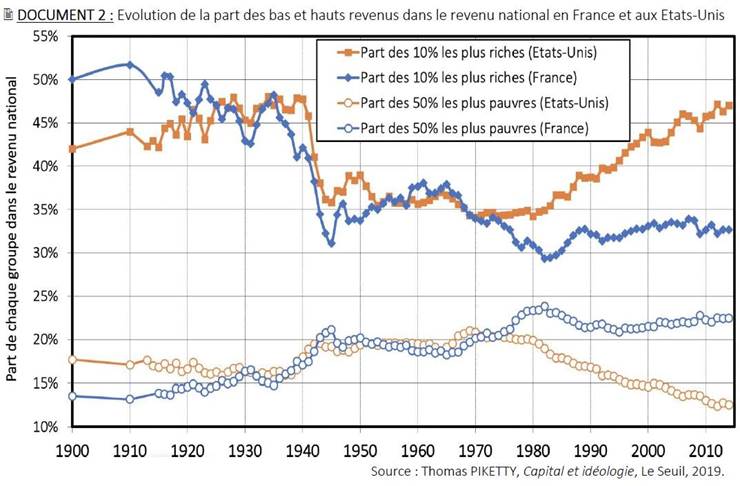

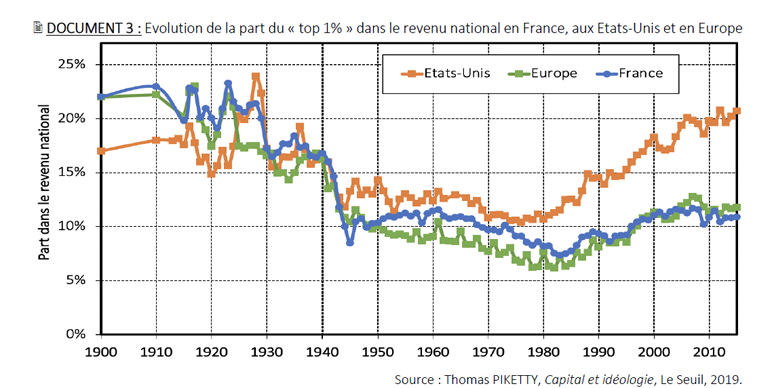

- A quels indicateurs statistiques – le 1%, les 10% et les 50%, correspondent-ils ?

- En quoi les documents 1 et 2 donnent-ils une information sur l’importance des inégalités économiques ?

- Comment caractériser l’évolution des inégalités économiques entre 1900 et 1980 ?

- Montrez que la remontée des inégalités de revenus est plus ou moins forte selon les pays ou régions du monde ?

Savoir interpréter les principaux outils de mesure des inégalités, statiques (rapport inter décile, courbe de Lorenz et coefficient de Gini, top 1%) et dynamique (corrélation de revenu parents-enfants)

Questions

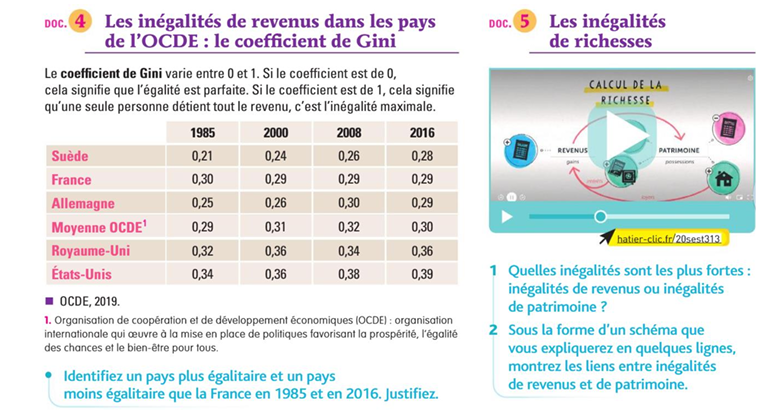

- A l’aide des données du document, interprétez les données de 2018

- A l’aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez comment les inégalités de revenus ont évolué en France entre 1970 et 2018

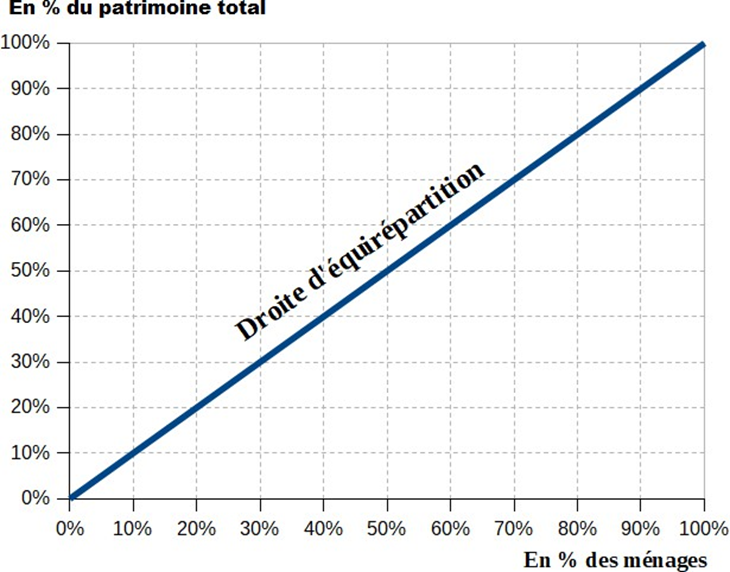

Sur le graphique ci-contre, construisez les courbes de Lorenz du patrimoine en France en 2010 et aux États-Unis en 2007.

Que peut-on dire de ces deux courbes par rapport à la droite d’équirépartition ?

Que peut-on en conclure concernant les inégalités de patrimoine en France et aux États-Unis ?

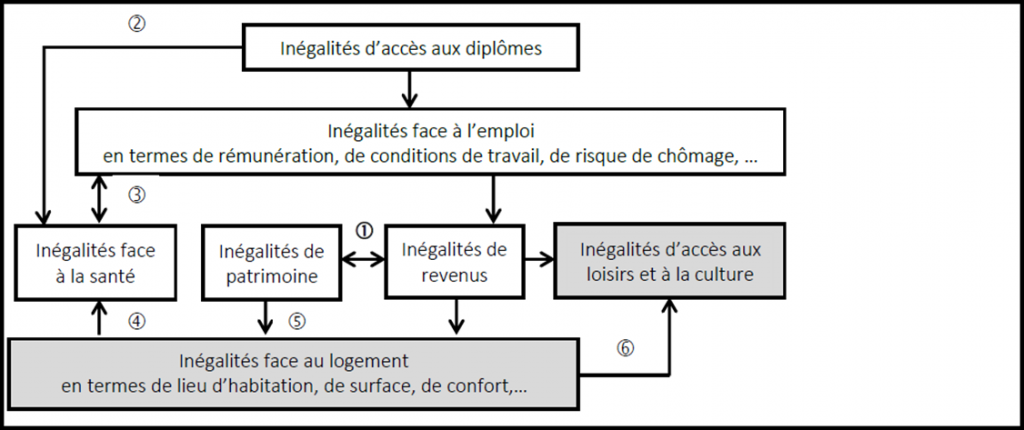

1.2. Le caractère multiforme et cumulatif des inégalités économiques et sociales

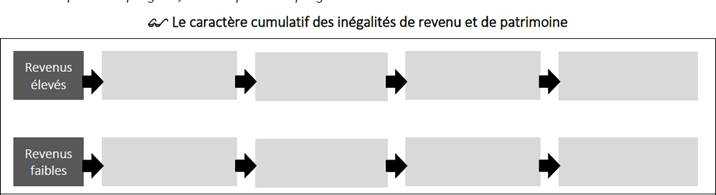

Expliquez la relation en complétant les deux schémas d’implication ci-dessous avec les termes suivants : Patrimoine élevé ; Patrimoine faible ; Fort accroissement des revenus ; Faible accroissement des revenus ; Revenus du patrimoine élevés ; Revenus du patrimoine faibles ; Revenus du patrimoine faibles ; Faible capacité à épargner ; Forte capacité à épargner.

2. Quels sont les principes de justice permettant de considérer collectivement certaines inégalités comme justes ou injustes ?

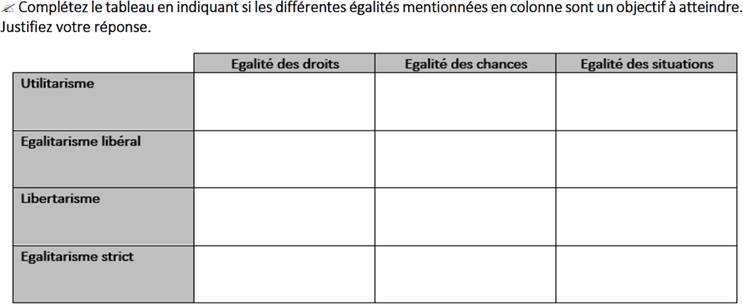

Comprendre que les différentes formes d’égalité (égalité des droits, des chances ou des situations) permettent de définir ce qui est considéré comme juste selon différentes conceptions de la justice sociale (notamment

l’utilitarisme, le libertarisme, l’égalitarisme libéral, l’égalitarisme strict).

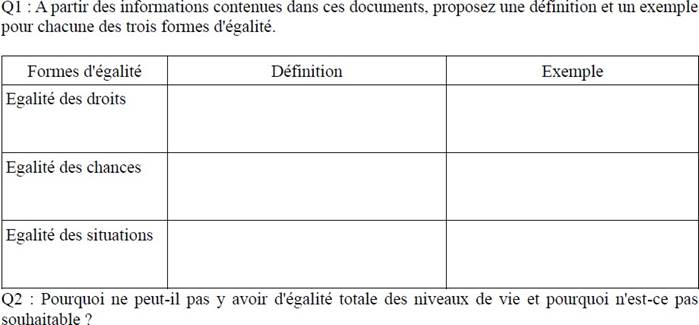

2.1. Les différentes formes d’égalité : égalité des droits, des chances et des situations Qu’est-ce que l’égalité ?

En pratique, personne ne revendique l’égalité. Personne n’ose réclamer l’égalité des niveaux de vie, d’éducation, de loisirs, etc. […] Nos sociétés ne recherchent pas l’égalité tout court mais l’égalité «juste» (que certains appellent

«des chances») et ne combattent pas l’inégalité mais l’inégalité «injuste».

Pourquoi ? […] Les ressources demeurent limitées et il faut bien les répartir. En attendant d’atteindre l’abondance, nos sociétés admettent les inégalités et qu’il est «juste» de partager la richesse en fonction des «efforts», du

«travail» ou du «mérite». Si ce n’était pas le cas, il y aurait des grandes chances pour que l’on se heurte au problème de la productiondes richesses, chacun ayant intérêt à laisser l’autre travailler à sa place. […]

A partir de là, le débat sur l’égalité est infini : celui qui estime que les inégalités ne mesurent que des efforts personnels et que le partage est fait de façon équitablen’est pas choqué des écarts qui existent. Au fond, le jugement porté sur leur niveau ne peut qu’être établi à partir de principes moraux, qui font qu’il paraît «injuste» à tous (ou presque) qu’un grand patron touche en un an ce qu’un smicard reçoit en plusieurs siècles.

Louis Maurin, «Pourquoi accepte-t-on les inégalités ?», Observatoire des inégalités, 2003 Les trois types d’égalité

- Il existe, en premier lieu, une égalité devant la loi : cela signifie que les mêmes droits et les mêmes contraintes juridiques s’imposent à tous. Dans l’Ancien Régime, cette égalité n’était pas assurée puisque nobles et roturiers ne relevaient pas des mêmes tribunaux et que les premiers étaient dispensés du paiement de l’impôt. (…)

- En un second sens, le mot « égalité » renvoie à l’égalité des chances. La société comportant des positions sociales hiérarchisées, tous les individus doivent disposer de chances égales d’accéder aux différentes positions. (…) L’égalité des chances est évidemment compatible avec une grande inégalité des situations.

- Dans un troisième sens enfin, l’égalité peut signifier égalité des situations, par exemple une égalité des revenus. Cette égalité apparaît plutôt comme une perspective (aucune théorie de la justice sociale ne met en avant aujourd’hui une égalité parfaite des revenus entre individus), le débat porte, en général, sur le caractère excessif de l’inégalité des situations. L’objectif est alors de réduire l’inégalité des revenus et non de la supprimer. C’est la position défendue par J.-M. Keynes à la fin de la Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie. Les politiques de redistribution des revenus, de lutte contre la pauvreté s’inscrivent dans cette perspective.

Il ne s’agit pas de choisir entre égalité et inégalité, mais de savoir quelle égalité (ou quel degré d’égalité) on cherche à promouvoir et par conséquent quelles inégalités on accepte, voire quelles inégalités on crée parce qu’il s’agit d’inégalités justes.

Source : A. Beitone, E. Buisson-Fenet, C. Dollo, Economie, Sirey, 2012 (pp. 87-88)

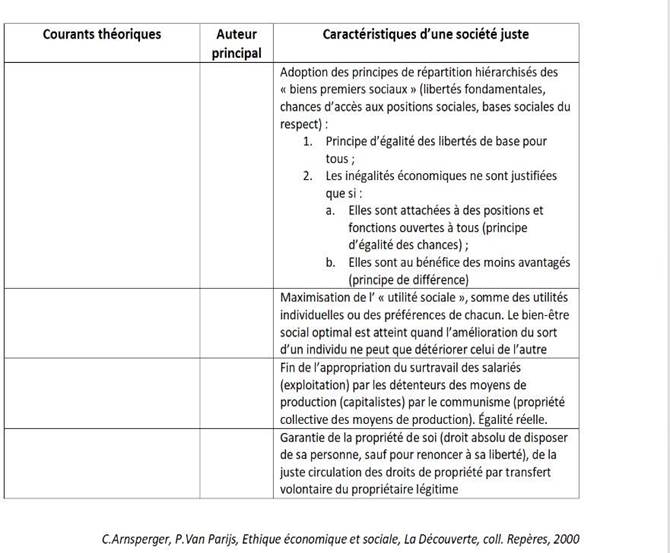

2.2. Que souhaite-t-on égaliser ? Les différentes conceptions de la justice sociale

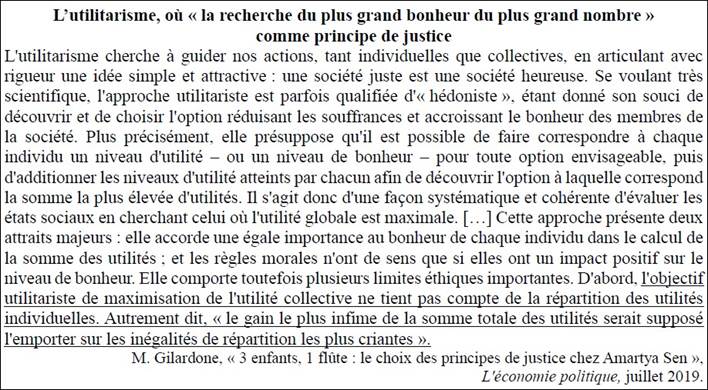

L’utilitarisme : une société juste est une société qui maximise la satisfaction (dite « utilité ») du plus grand nombre d’individus

Fondé par Jeremy Bentham [1789], baptisé et popularisé par John Stuart Mill [1861], systématisé par Henry Sidgwick [1874], l’utilitarisme (…) se veut une doctrine résolument moderne, humaniste et altruiste. (…) Aucune autorité suprême ne peut décréter ce qui est juste ou bon pour l’humanité ; seuls comptent les états de plaisir ou de souffrance vécus par les êtres humains. (…)

L’utilité y est simplement définie comme l’indicateur de satisfaction des préférences d’une personne, que cette satisfaction se traduise ou non par une expérience de plaisir. Ainsi entendue, la maxime utilitariste prescrit donc de satisfaire, autant que possible, les préférences de tous, quel qu’en soit le contenu (…) Certes, l’utilitarisme est individualiste, au sens où l’intérêt collectif n’est rien d’autre que la somme des intérêts individuels. Mais il est aussi anti-individualiste, au sens où il exige que cet intérêt collectif l’emporte toujours sur l’intérêt particulier de chacun : pas question, par exemple, de reconnaître comme absolu le droit qu’aurait chacun d’user de sa voiture si l’effet global sur le bien-être collectif est négatif. (…)

Source : L’utilitarisme ;Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs ; Éthique économique et sociale (2003) Relevez les deux principes à prendre en compte selon les utilitaristes pour se répartir les biens socialement valorisés et aboutir ainsi à une société juste.

Rappelez ce qu’est l’utilité en science économique.

L’utilité y est simplement définie comme l’indicateur de satisfaction des préférences d’une personne, que cette satisfaction se traduise ou non par une expérience de plaisir.

Pour les utilitaristes, quel est le critère qui permet de dire qu’une politique publique est juste ? Si elle accroît le bonheur de plus grand nombre des membres d’une société.

En quoi la conception utilitariste justifie la fin des privilèges d’une minorité ? Pourquoi l’utilitarisme peut-il justifier le sacrifice des minorités ?

il exige que cet intérêt collectif l’emporte toujours sur l’intérêt particulier de chacun.

Le libertarisme : une société juste est une société qui garantit les droits individuels, en particulier le droit de propriété

Le point de départ de la pensée libertarienne est la dignité fondamentale de chaque individu humain, qui ne peut être bafouée au nom d’aucun impératif collectif. Cette dignité réside dans l’exercice souverain de la liberté de choix dans le cadre d’un système cohérent de droits. (…)

Pour les libertariens, on ne saurait réellement comprendre ce qu’est une société libre que si l’on explicite un système cohérent de droits de propriété. En effet, si la liberté consiste à pouvoir faire ce qu’on désire ou, mieux, ce qu’on pourrait désirer, il est clair qu’une société libre ne peut accorder à chacun une pleine liberté en ce sens : votre liberté de vous asseoir sur nos genoux – ou de nous planter un couteau dans le dos – pourrait entrer en contradiction avec notre liberté d’éviter ces désagréments…

Un premier élément central de toute variante du libertarisme consiste, dès lors, à attribuer à chacun un plein droit de propriété sur soi-même. Étant le plein propriétaire de votre corps (et, pour autant qu’elle en soit distincte, de votre âme), vous avez un « droit de veto » sur tout usage qui pourrait en être fait. (…) De toute évidence, le projet libertarien ne peut prétendre offrir une caractérisation de la société juste sans ajouter au principe de propriété de soi des principes qui régissent la propriété des objets extérieurs. Le premier de ces principes régit la circulation des droits de propriété. Il stipule qu’on peut devenir le légitime propriétaire d’un bien soit en l’acquérant grâce à une transaction volontaire avec la personne qui en était auparavant le légitime propriétaire, soit en le créant sans utiliser autre chose, outre soi-même, que des biens acquis de cette manière.

Source : Le Libertarisme ; Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs ; Éthique économique et sociale (2003)

Quel est le principe de base du libertarisme ?

Le libertarisme : Une société juste est fondée sur des marchés « minimalement réglementés »

Lauréat du prix Nobel d’économie (1974), Friedrich August von Hayek rejette fermement l’idée selon laquelle la justice sociale consisterait dans une configuration particulière de la répartition des biens ou des revenus. Pour lui, une société juste est avant tout une société dotée d’un cadre légal et d’un ensemble de normes sociales susceptibles de garantir des comportements libres et de permettre leur coordination spontanée. Ces règles et normes sont, pour Hayek, essentiellement celles d’un régime libéral promouvant un marché minimalement réglementé. De telles règles émergent (du moins idéalement, en l’absence de l’intervention intempestive de la puissance publique) comme le résultat d’un processus évolutionnaire par lequel le système social sélectionne les cadres réglementaires les plus appropriés, c’est-à-dire les plus susceptibles d’assurer la maximisation du bien-être global. Source : Le Libertarisme ;Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs ; Éthique économique et sociale (2003)

Pour illustrer cette sottise qu’est pour lui la redistribution, [Robert] NOZICK prend l’exemple hypothétique du champion de basket-ball Wilt CHAMBERLAIN, dont le salaire au début des années 1970, atteignait la somme rondelette de 200 000 dollars par saison. Dans la mesure où Mickael JORDAN est devenu, pour notre époque, la star incontestée de ce sport, nous pouvons actualiser le raisonnement de NOZICK en prenant pour exemple celui qui, lors de la dernière saison avec les Chicago Bulls, a été payé 31 millions de dollars. […]

Pour écarter toute interrogation concernant les possessions initiales, imaginons, suggère NOZICK, qu’il vous appartient de déterminer la répartition initiale des revenus et des richesses en fonction du schéma qui vous semble juste ; cela peut être une répartition parfaitement égalitaire, si vous le souhaitez. Maintenant, la saison de basket-ball commence. Ceux qui veulent voir Michael JORDAN jouer déposent dans une boite 5 dollars chaque fois qu’ils achètent un ticket d’entrée. Les recettes de la boite vont à Jordan. Dans la vraie vie, ce sont évidemment les propriétaires de l’équipe de basket qui versent le salaire de JORDAN en puisant dans les revenus de celle-ci. La simplification apportée par NOZICK (ce sont les fans qui paient directement JORDAN) a pour objet de fixer l’attention sur l’enjeu philosophique attaché à l’échange volontaire. De nombreuses personnes désirant voir jouer JORDAN, l’affluence est grande et la boite bien plaine. Il en résulte que la répartition initiale (celle que vous estimiez juste) n’a plus cours. JORDAN est désormais plus riche que les autres, mais qui a des raisons de s’en plaindre ? Pas ceux qui ont payé pour voir jouer JORDAN ; ils ont librement choisi d’acheter les tickets. Pas ceux qui n’aiment pas le basket-ball et ont préféré rester chez eux ; ils n’ont pas dépensé un sou pour JORDAN et ne sont pas moins bien lotis qu’avant. Certainement pas JORDAN ; il a choisi de jouer au basket en échange d’un coquet revenu.

Pour NOZICK, ce scénario illustre deux défauts des théories de la justice distributive déterminées par un schéma type de redistribution. Premièrement, la liberté bouleverse les schémas. Quiconque croit que l’inégalité économique est injuste devra interférer1 dans le libre fonctionnement du marché, de manière répétée et continue pour compenser les effets résultant des choix des gens. Deuxièmement, intervenir de cette manière (imposer JORDAN pour financer des programmes d’aide aux personnes défavorisées) non seulement va à l’encontre des résultats de transactions volontaires, mais enfreint les droits de JORDAN par la saisie d’une part de ses revenus. Cela revient en réalité à le forcer à faire, contre sa volonté, un don caritatif.

Qu’est-ce qui exactement est immoral dans le fait d’imposer les revenus de JORDAN ? Selon NOZICK, l’enjeu moral porte au-delà d’une simple question [de revenu].

Ce qui est en jeu pour lui, ce n’est rien de moins que la liberté humaine. […] Si je suis propriétaire de moi-même, je dois également être propriétaire de mon travail (si quelqu’un peut me contraindre à travailler, c’est mon maître et je suis son esclave) ; si quelqu’un d’autre a un droit sur mes revenus, cette personne est propriétaire de mon travail, ce qui signifie que je suis sa propriété. C’est pourquoi selon NOZICK, le fait d’imposer Michael JORDAN sur les 31 milliards qu’il a gagnés afin de porter secours aux pauvres est une violation de ses droits. De fait, ce qui équivaut à faire de l’Etat ou de la communauté, à proportion de cette imposition, le propriétaire de sa personne.

Pour les libertariens, il y a une continuité morale de l’impôt (s’approprier une part de mes revenus) aux travaux forcés (s’approprier mon travail) et à l’esclavage (bafouer le droit de propriété que je détiens sur moi-même).

Michael SANDEL, Justice, Albin Michel, 2016.

- Interférer : faire tort ou gêner.

Le libertarisme : Une société juste laisse à chacun la liberté d’user de sa richesse

Supposons que notre société compte 100 millions de membres, tous à peu près égaux quant à la richesse – 100 euros chacun – et aux talents tout à fait semblables, à une petite exception près : les chansons de Céline Dion nous plaisent

tellement que nous sommes tous désireux d’acheter le nouvel album qu’elle vient de mettre en vente au prix unitaire de 10 euros. Notre patrimoine chute sur le champ à 90 euros, tandis que celui de Céline Dion passe sans tarder à 1 000 000 100 d’euros (abstraction faite de quelques broutilles en frais de production et de promotion, dont on nous pardonnera de ne pas tenir compte). Voilà donc notre chanteuse plus de onze millions de fois plus riche que chacun d’entre nous ! Cela par le simple effet d’une juste circulation des droits de propriété à partir de la (non moins juste) situation égalitaire initiale. L’État ne pourra pas arguer de l’inégalité résultante pour effectuer quelque redistribution que ce soit : ce serait là bafouer la liberté qu’a chacun de nous d’user à sa guise de la richesse et des talents qu’en toute justice il détient. Cette parabole constitue une paraphrase du célèbre exemple du joueur de basket-ball Wilt Chamberlain [Nozick, 1974].

Source : Le Libertarisme ;Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs ; Éthique économique et sociale (2003)

Par quel mécanisme est- il juste de répartir les biens socialement valorisés selon les libertariens ? Selon cette conception, les pouvoirs publics doivent -ils intervenir pour modifier cette répartition ?

L’égalitarisme libéral de J. Rawls : Une société juste ne peut sacrifier le droit des minorités pour l’intérêt du plus grand nombre

Chaque personne possède une inviolabilité fondée sur la justice qui, même au nom du bien être de l’ensemble de la société, ne peut être transgressée. Pour cette raison, la justice interdit que la perte de liberté de certains puisse être justifiée par l’obtention, par d’autres, d’un plus grand bien. Elle n’admet pas que les sacrifices imposés à un petit nombre puissent être compensés par l’augmentation des avantages dont jouit le plus grand nombre. C’est pourquoi, dans une société juste, l’égalité des droits civiques et des libertés pour tous est considérée comme définitive

; les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à un marchandage politique ni aux calculs des intérêts sociaux Source : J. Rawls, Théorie de la justice, 1971

RAWLS part d’une idée simple : un système de règles équitables est un système auquel les contractants pourraient adhérer sans savoir à l’avance quel bénéfice personnel ils en retireront. C’est pourquoi il élabore la fiction d’une « position originelle » (il s’agit d’une procédure imaginaire de représentation de la justice comme impartialité […]) dans laquelle les individus connaissent les caractéristiques générales du fonctionnement de la société et de la psychologie humaine sans savoir quelle sera leur position sociale en son sein, ni quelles seront leurs aptitudes naturelles et leurs propensions psychologiques. Ils disposent de toute l’information nécessaire, sauf de celle qui leur permettrait de trancher en leur propre faveur. Dans ces conditions, chaque contractant doit imaginer des principes de justice valides pour une société où sa propre position sociale lui serait assignée par son pire ennemi. Comme on sait, RAWLS fait l’hypothèse que, sous ce « voile d’ignorance », les participants sélectionneraient les deux principes suivants.

- Toute personne a un droit égal à l’ensemble le plus étendu de libertés fondamentales égales qui soit compatible avec le même ensemble de libertés pour tous.

- Les inégalités sociales et économiques doivent satisfaire deux conditions : elles doivent a) être attachées à des fonctions et positions ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances b) fonctionner au plus grand bénéfice des membres les plus défavorisés de la société.

Autrement dit, égale liberté pour tous, égalité des chances et application du fameux « principe de différence » : l’inégalité économique et sociale peut se justifier pour des raisons d’efficacité dans la coopération sociale et la production de richesses, mais elle n’est légitime que si elle améliore la position des plus défavorisés. »

Amartya SEN, L’économie est une science morale, La Découverte, 1999, Paris.

Quelle critique la théorie de la justice de Rawls adresse- t-elle à l’utilitarisme et au libertarisme ? Que peuvent faire alors les pouvoirs publics pour aider les plus défavorisés ?

L’égalitarisme libéral : Une société juste est une société qui privilégie l’égalité des droits et des chances à l’égalité des situations

Le premier principe (1), dit « principe d’égale liberté« , se formule de la façon suivante : « Chaque personne a un droit égal à un système pleinement adéquat de libertés de base égales pour tous, qui soit compatible avec un même système de libertés pour tous » . Les libertés protégées par ce premier principe, et qui doivent donc être égales pour tous, sont « la liberté de pensée et la liberté de conscience, les libertés politiques et la liberté d’association, ainsi que

les libertés incluses dans la notion de liberté et d’intégrité de la personne, et finalement, les droits et libertés protégés par l’Etat de droit (rule of law) » . On notera que John Rawls fait explicitement remarquer qu’il ne compte au nombre des libertés de base ni le droit de posséder certaines formes de propriété comme les moyens de production, ni la liberté du contrat dans l’acception qu’en donne la théorie du laisser-faire, position qui contribue, au-delà de son anti- utilitarisme, à le classer à gauche sur l’échiquier politique américain.

Le second principe (2) s’énonce de la façon suivante : « Les inégalités sociales et économiques doivent satisfaire à deux conditions : a/ elles doivent d’abord être attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, dans des conditions de juste (fair) égalité des chances ; et b/ elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus désavantagés de la société » . La première condition (2.a) est dite « principe de juste (fair) égalité des chances« , et la seconde (2.b), « principe de différence« . (…)

La première règle de priorité – dite de « priorité de la liberté » – pose la priorité de (1) sur (2). Elle signifie notamment que l’on ne peut pas réduire les libertés de base en contrepartie d’avantages sociaux ou économiques plus grands. La seconde règle de priorité – dite de « priorité de la justice sur l’efficacité et le bien-être » – énonce que « le second principe de la justice est lexicalement antérieur au principe d’efficacité et à celui de la maximisation de la somme totale d’avantages ; et la juste (fair) égalité des chances est antérieure au principe de différence ». La première partie de cette seconde règle rappelle que la théorie de la justice comme équité s’oppose à l’approche néoclassique et utilitariste de l’économie.

Source : L’éthique économique de John Rawls ;Jean-Paul Maréchal Dans L’Économie politique 2003/1 (no 17), pages 94 à 112; https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2003-1-page-94.htm

L’égalitarisme strict

L’égalitarisme strict vise à l’égalité dans l’absolu. Il préfère donc une organisation qui assurerait l’égalité de tous les membres (dans le domaine de l’éducation, par exemple, on se situera au niveau des résultats), même si cela conduit à ce que le niveau moyen soit moins élevé que dans un autre type d’organisation. Il se distingue en cela de l’utilitarisme et de la théorie de la justice de Rawls, qui acceptent tous deux certaines inégalités.

Nathanaël Friant, équité et justice en éducation. https://halshs/archives-ouvertes.fr

Dans les colonnes de gauche et du milieu, faites correspondre chaque conception de la justice sociale (utilitarisme, libertarisme, égalitarisme libéral, égalitarisme strict) et leurs auteurs (Bentham, Nozick, Rawls, Marx) aux définitions proposées dans la colonne de droite :

3. Par quels moyens les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?

Objectif: Comprendre que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale (fiscalité, protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations) s’exerce sous contrainte de financement et fait

l’objet de débats en termes d’efficacité (réduction des inégalités), de légitimité (notamment consentement à l’impôt) et de risque d’effets pervers (désincitations).

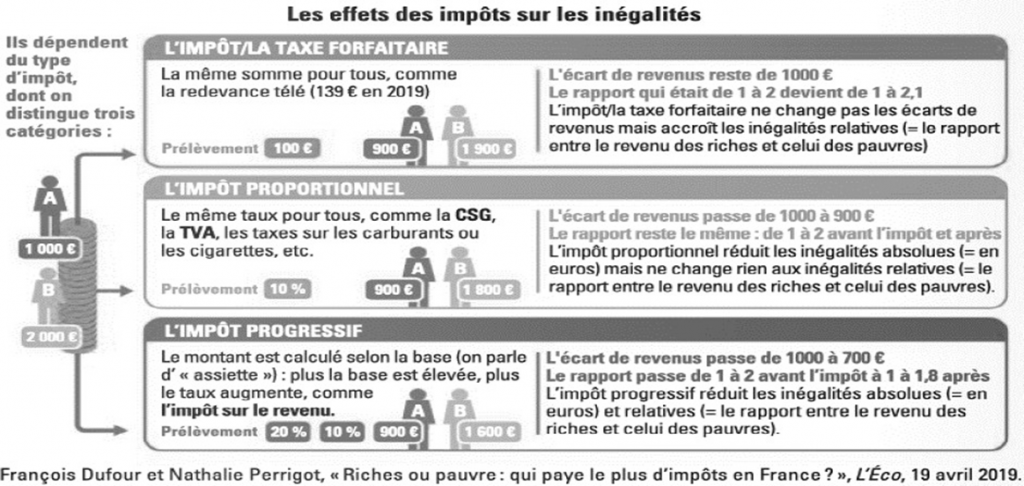

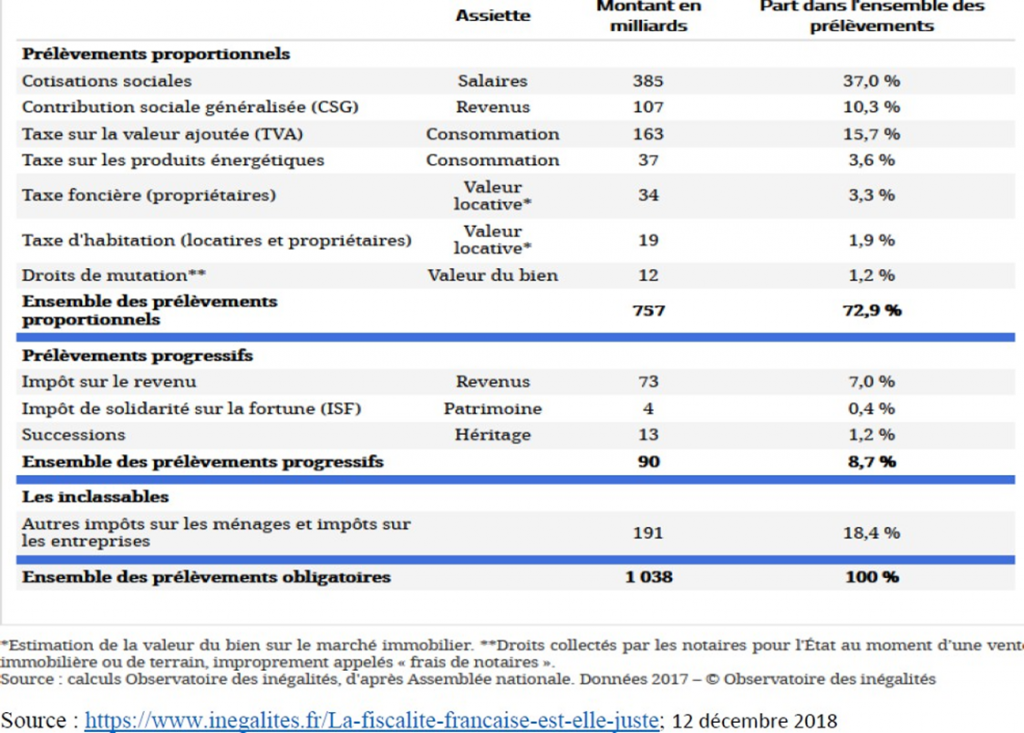

3.1. Le rôle de la fiscalité et de la protection sociale

Quelle est la différence entre l‘ impôt sur le revenu et la CSG ?

l’impôt sur le revenu » proprement dit (IR), qui est affecté à l’Etat, la « contribution sociale généralisée » (CSG), est affectée à la sécurité sociale.

Quelle est la différence entre l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales ?

L’impôt sur le revenu (IR) a fêté ses 100 ans en 2014 : il a été créé par la loi du 15 juillet 1914 sous le nom d’impôt général sur le revenu (IGR), quelques jours avant le début de la première guerre mondiale (1914-1918) qui a favorisé son instauration.

La CSG est de création beaucoup plus récente. Elle remonte à la loi de finances du 28 décembre 1990 sous le gouvernement de Michel Rocard. Portant initialement sur les revenus d’activité (salaires, revenus d’activité non salariaux des indépendants), de remplacement (retraites, allocations de chômage et de préretraite, pensions d’invalidité), elle a été instaurée pour contribuer au financement de la Sécurité sociale. Elle est entrée en vigueur le 1er février 1991. Elle a été étendue en 1997 aux produits de placement

L’impôt sur le revenu et la CSG répondent à des objectifs de politique fiscale bien distincts : l’IR contribue au Budget de l’Etat alors que la CSG est affectée au financement de plusieurs branches de la sécurité sociale (assurance maladie, famille, médico-social, retraites via le Fonds de solidarité vieillesse). L’IR est utilisé comme un outil de politique publique par les gouvernements successifs : instrument de redistribution des richesses, fléchage de l’épargne des Français, financement de tel ou tel pan de l’économie.

D’une manière générale, la différence fondamentale qui existe entre les deux prélèvements est la suivante : la CSG s’applique à des revenus bruts et quasiment systématiquement sans déduction ou abattement alors que l’impôt sur le revenu est basé sur des rémunérations nettes et souvent amputées, par exemple par la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels pour les salaires ou par l’abattement de 10% pour les pensions de retraite.

Autre différence de taille, la CSG est individualisée alors que l’impôt sur le revenu est conjugalisé (mise en commun des revenus et charges du couple) et familialisé, c’est-à-dire qu’il prend en compte les charges de famille via le mécanisme du quotient familial. Enfin, l’assiette de l’impôt sur le revenu est réduite par des charges déductibles (pensions alimentaires, cotisations d’épargne retraite, etc.) mais aussi par un grand nombre de niches fiscales diverses et variées. Enfin, les revenus du capital (Livrets réglementés, PEL, CEL, assurance vie, PEA, plus-values) sont partiellement ou totalement exonérés d’IR alors que la CSG s’applique à tous les revenus de placements et du patrimoine sauf les livrets réglementés (Livret A, LDD, livret d’épargne populaire, livret jeune).

Conséquence : plus d’un foyer sur deux échappe à l’impôt sur le revenu. Dans un rapport remis en 2007 alors qu’il était député, Didier Migaud, désormais premier président de la Cour des Comptes, avait chiffré l’assiette de l’impôt sur le revenu à 750 milliards d’euros contre 1.050 milliards d’euros pour la CSG. D’où un grand écart de recettes entre les deux prélèvements.

Le fonctionnement de la CSG et de l’IRPP est très différent : la CSG est un impôt proportionnel alors que l’impôt sur le revenu est un impôt à barème progressif pour la quasi-totalité des revenus (hors plus-values immobilières et plus-values sur biens meubles comme l’or ou les œuvres d’art dont le taux est fixé à 19%). Les spécialistes ont coutume de dire que la CSG a une assiette de taxation large et des taux faibles par opposition à l’impôt sur le revenu dont l’assiette est plus réduite et dont le taux marginal (maximum, NDLR) se monte à 45%.

Depuis l’impôt 2015 sur les revenus de 2014, le barème est composé de 5 tranches (0%, 14%, 30%, 41% et 45%). Ces taux s’appliquent un par un à chacune des fractions de revenus imposables prévues au barème et non globalement à tous les revenus. C’est la raison pour laquelle on parle de tranches marginale d’imposition (TMI) soumises chacune à un taux d’imposition croissant en fonction de l’importance des revenus.

Quelle est la différence entre la TVA et les cotisations sociales ?

La TVA est un impôts à taux fixe tandis que les cotisations sociales dépendent du revenu.

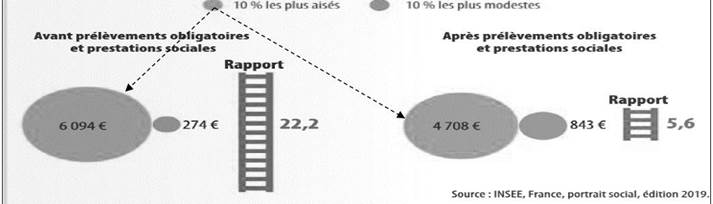

A l’aide du calcul le plus approprié, comparez le niveau de vie moyen des 10% les plus modestes avant et après impôts et prestations sociales.

Avant prélèvements et prestations sociales le revenu des 10% les plus aisés était de 6094 euros et de 10% les plus modestes de 274 euros, donc le revenu de 10% les plus riches était 22,2 fois supérieur. Après prélèvements obligatoires et prestations sociales le revenu des 10% les plus aisés est passé à 4708 euros et 843 euros, c’est-à-dire que le revenu des 10% les plus aisés est 5,6 fois supérieur.

Peut-on affirmer que la redistribution réduit les inégalités de niveaux de vie ? Justifiez votre réponse en intégrant des données pertinentes.

Oui, car l’écart entre les plus aisés et les plus modestes est passé de 22,2 à 5,6, c’est-à dire qu’il s’est réduit par 4.

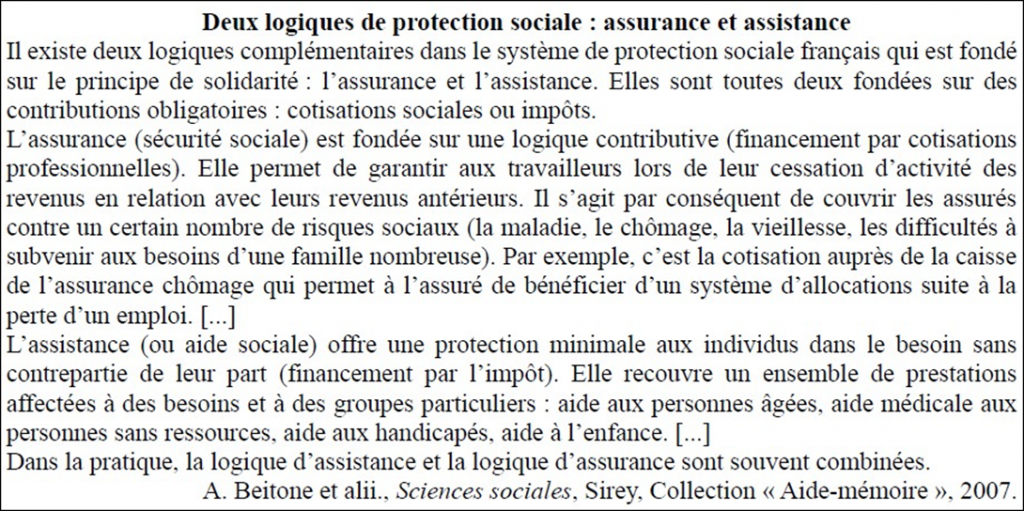

Q1 : Comment distinguer assurance et assistance ? Donnez des exemples de prestations sociales pour chaque cas. L’assurance est fondée sur une logique contributive tandis que l’assistance offre une protection aux individus dans le besoin sans contrepartie. Ex : l’assurance maladie et le RSA.

Q2: Quelles sont les différences entre les impôts et les cotisations sociales ?

Les cotisations sociales servent une logique contributive et les impôts servent al logique d’assistance. Les impôts sont perçu sur le revenu ou sur le patrimoine.

3.2. Le rôle des services collectifs

La création d’équipements collectifs […] vise à « démarchandiser », comme dit ESPING ANDERSEN, l’accès à certains biens. Ici, l’égalité procède moins de l’égalisation des revenus que de la mise à disposition de tous de biens

longtemps réservés à quelques-uns. C’est le cas notamment des transports publics, de l’implantation des services publics, de l’éducation et de tous les équipements publics gratuits parce que leur charge est répartie sur l’ensemble des contribuables.

Ces biens n’entrent pas directement dans la statistique qui mesure les inégalités sociales ; pourtant, eux aussi contribuent à l’égalisation progressive des places, puisque chacun peut en bénéficier. D’ailleurs, la République a longtemps conçu son rôle social par rapport à l’équipement du territoire, chaque commune devant avoir ses écoles, son collège, sa poste, son commissariat, sa piscine, sa bibliothèque, sa salle polyvalente, etc. Les services publics et leur gratuité sont perçus comme une des conditions de l’égalité des places.

Les dépenses de l’Education nationale ont également des effets redistributifs particulièrement importants au plan horizontal. En effet, en raison de l’obligation de scolarisation, les ménages comportant plusieurs enfants en bénéficient davantage que ceux qui n’en ont qu’un et, a fortiori, que ceux qui n’en comportent pas. Compte tenu du fait que les personnes appartenant à un ménage comportant trois enfants ou plus disposent, en moyenne, d’un niveau de vie plus faible que les autres ménages, cette composante horizontale de la redistribution opérée par l’Education nationale augmente son caractère redistributif au plan vertical. […] Les ménages les plus modestes et les familles bénéficient particulièrement des transferts liés à l’éducation.

François DUBET, Les places et les chances, La République des Idées, Seuil, 2010. Comment les services collectifs permettent-ils de réduire les inégalités ?

l’égalité procède moins de l’égalisation des revenus que de la mise à disposition de tous de biens longtemps réservés à quelques-uns. C’est le cas notamment des transports publics, de l’implantation des services publics, de l’éducation et de tous les équipements publics gratuits parce que leur charge est répartie sur l’ensemble des contribuables. Par exemple, mes dépenses de l’Education nationale ont des effets redistributifs particulièrement importants au plan horizontal. En raison de l’obligation de scolarisation, les ménages comportant plusieurs enfants en bénéficient davantage que ceux qui n’en ont qu’un et, a fortiori, que ceux qui n’en comportent pas.

Part des étudiants selon l’origine sociale dans deux formations du supérieur (en %) et dépense publique moyenne (en euros) pour l’année 2019-2020

| Université | CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles | ||

| Licence | Master | ||

| Agriculteurs | 1,4 | 1,4 | |

| Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 7,9 | 7,4 | |

| Cadres et professions intellectuelles | 29,3 | 40,2 | 51,9 |

| Professions intermédiaires | 16,0 | 13,5 | 12,6 |

| Employés | 19,8 | 12,8 | 11 |

| Ouvriers | 12,3 | 8,5 | 7,1 |

| Retraités et inactifs | 13,3 | 16 | 6,6 |

| Ensemble | 100 | 100 | 100 |

| Dépense publique moyenne par étudiant | 10 110 € | 15 710 € | |

Source : ministère de l’Éducation nationale – Données 2019-2020 – © Observatoire des inégalités ; Ministère de l’éducation nationale, « Repères et références statistiques », 2021

- – Caractérisez la situation des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures au cours de leur cursus universitaire

29,3% des jeunes inscrits en master sont des enfants des cadres et professions intellectuelles et 40,2% des jeunes inscrits dans le master sont des enfants des cadres et professions intellectuelles et 51,9% des jeunes inscrits dans les CPGE sont des enfants des cadres ou professions intellectuelles.

- – A l’aide du document et de vos connaissances, vous vous demanderez dans quelle mesure les services publics contribuent à réduire les inégalités.

La dépense publique moyenne par étudiant est de 10100 euro pour les universités et de 15710 euros pour les CPGE.

3.3. Le rôle des mesures de lutte contre les discriminations

La discrimination positive

La discrimination positive vise à éradiquer une discrimination subie par un groupe de personnes en leur faisant bénéficier temporairement d’un traitement préférentiel. Autrement dit, la discrimination positive consiste à mieux traiter une partie de la population, que l’on juge systématiquement désavantagée. Ce concept, né aux États-Unis dans les années 1960-70, a été créé afin de rétablir un équilibre et une diversité dans le monde des études et du travail en particulier.

Toutefois, la discrimination positive ne fait pas l’unanimité. Si certains y voient une volonté de mettre fin aux préjugés dans la société, ses détracteurs la considèrent au contraire comme stigmatisante pour la population ciblée. Le principe de la discrimination positive consiste donc à mettre en place des inégalités dans l’objectif de promouvoir l’égalité des chances.

Différentes mesures peuvent être proposées dans le cadre d’une politique de discrimination positive :

- Créations de quotas à l’embauche ou à l’inscription universitaire

- Actions fiscales pour privilégier l’embauche de certaines catégories défavorisées

Les mesures de discrimination positive peuvent avoir des répercussions négatives telles que :

- Dévalorisation d’un diplôme

- Encouragement du communautarisme

- Création d’un sentiment d’injustice de la part des personnes en difficulté ne faisant pas partie du groupement favorisé par la politique de discrimination positive…

- Encouragement du communautarisme

La mise en place de politiques de discrimination positive fait débat, en France elles sont peu nombreuses, on trouve la loi du 10 juillet 1987 qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés d’employer au moins 6% de travailleurs handicapés. C’est la seule véritable loi dite de discrimination positive. En matière de loi, on trouve également des textes visant à réduire les inégalités hommes femmes en matière d’emploi, de rémunération et condition d’avancement. Il existe également depuis 2000 des conventions signées entre des ZEP (zones d’éducation prioritaires) et des grandes écoles pour permettre à des élèves issus de milieux défavorisés d’accéder à de grandes écoles sans passer par les concours communs.

Contrairement aux États-Unis, en France, il n’existe pas de discrimination positive de type ethnique, cette forme de discrimination est assez mal vue, car elle est considérée comme « un concept d’inspiration raciste […] qui attise les tensions raciales et qui constitue un point de rupture avec notre Histoire » d’après Lotfi Bel Hadj, le président de l’Observatoire économique des banlieues.

Le concept de discrimination positive a été abordé à plusieurs reprises en politique, mais il n’a pas, jusqu’à présent, donné lieu à de nouvelles lois. Lorsqu’il est appliqué, c’est principalement de manière plus ou moins expérimentale, ou encore dans des domaines très précis (éducation, politiques territoriales…), il n’est pas inscrit dans le droit constitutionnel.

Source : https://www.novethic.fr/lexique/detail/discrimination-positive.html

En quoi consiste la discrimination positive ? Pourquoi fait-elle l’objet de débat ?

La discrimination positive vise à éradiquer une discrimination subie par un groupe de personnes en leur faisant bénéficier temporairement d’un traitement préférentiel. Autrement dit, la discrimination positive consiste à mieux traiter une partie de la population, que l’on juge systématiquement désavantagée.

La discrimination positive est considérée comme « un concept d’inspiration raciste […] qui attise les tensions raciales et qui constitue un point de rupture avec notre Histoire » d’après Lotfi Bel Hadj, le président de l’Observatoire économique des banlieues

Les discriminations sur le marché du travail

La 10e édition du Baromètre de la perception des discriminations réalisé en France en 2016 par le Défenseur des droits et l’Organisation internationale du travail confirme que le ressenti des discriminations est élevé en France:

40% des personnes interrogées déclarent avoir fait l’objet de discriminations liées au sexe, à l’âge, à l’origine, à la couleur de peau, à la religion, à l’état de santé, au handicap ou à la maternité au cours des cinq années précédant l’enquête. Cette enquête montre par ailleurs que ce ressenti des discriminations se concentre dans le champ de l’accès à l’emploi et de la carrière professionnelle, loin devant celui de l’accès aux biens et services, à l’éducation ou au logement. […]

Bien qu’il présente des limites (voir Carcillo et Valfort, 2020, op. cit.), le testing sur CV est la méthode la moins contestable pour mesurer les discriminations sur le marché du travail. Elle consiste à envoyer, en réponse à des offres d’emploi réelles, des CV et lettres de motivation de candidats fictifs dotés de parcours scolaires et professionnels équivalents, mais différant en fonction d’un critère prohibé par la loi dont on veut savoir s’il influence la décision du recruteur. Dans ce contexte, toute différence de taux d’invitation à un entretien d’embauche entre deux groupes de candidats, l’un majoritaire, l’autre minoritaire, est interprétée comme le résultat d’une discrimination.

Les testings sur CV réalisés depuis vingt ans révèlent que les discriminations sur le marché du travail sont intenses en France (voir Carcillo et Valfort, 2020, op. cit. et Anne et al., 2019). Les femmes sont discriminées lorsqu’elles sont en âge d’avoir des enfants, notamment dans l’accès aux postes à responsabilité. À candidature équivalente, la probabilité pour les Français blancs d’être invités à un entretien d’embauche est de 50à 100% supérieure à celle de Français issus de minorités non blanches. C’est beaucoup plus que dans les autres pays où des testing sur CV pour mesurer la discrimination à l’encontre de l’origine ethnique ont été menés. Les testings sur CV révèlent également que les seniors ont en moyenne 50% de chances en moins que les jeunes d’être invités à un entretien d’embauche. Ils mettent aussi au jour une discrimination spécifique à l’encontre des musulmans.

Stéphane Carcillo, Marie-Anne Valfort, « Lutter contre les discriminations sur le marché du travail », Notes du conseil d’analyse économique, 2020

Pourquoi est-il difficile de mettre en évidence des discriminations sur le marché du travail?

4. Quelles sont les limites de l’action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale ?

4.1. L’intervention des pouvoirs publics est soumise à des contraintes de financement

- L’intervention des pouvoirs publics est soumise à des contraintes de financement

La politique d’Emmanuel Macron a fait « nettement » augmenter les inégalités

On s’en doutait, l’Insee vient de le confirmer: la politique fiscale d’Emmanuel Macron a creusé les inégalités. Deux études, qui viennent d’être publiées, en attestent.

Comme chaque année à cette période, la première fait le point sur l’évolution des principaux indicateurs d’inégalités particulièrement attendu cette fois-ci, car il concerne l’année 2018 et permet donc d’appréhender les effets des premières réformes mises en œuvre par Emmanuel Macron. Le titre de cette publication est d’ailleurs explicite:

«En 2018, les inégalités de niveaux de vie augmentent». Elles s’accroissent même «nettement»apprend-on un peu plus loin dans la publication. […]

La deuxième étude, publiée mardi 8septembre, se penche plus précisément sur l’impact des réformes de 2018 de la fiscalitédu capital. C’est-à-dire la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune(ISF) et son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière(IFI), ainsi que la mise en place d’une flat taxsur les revenus du capital, également appelée prélèvement forfaitaire unique(PFU) de 30%. Là aussi, la conclusion, fondée toutefois sur une modélisation et non sur des constats statistiques, est sans appel: les grands gagnants sont les 5% des Français les plus riches, qui voient leur niveau de vie annuel augmenter de plus de 1000 euros.

Laurent Jeanneau, « La politique d’Emmanuel Macron a fait « nettement » augmenter les inégalités », Alternatives Economiques, 10 Septembre 2020

Montrez que la politique fiscale a des effets sur les inégalités de situation.

Résistances à l’impôt, attachement à l’Etat », Alexis Spire Les résistances à l’impôt [Alexis Spire] ; 9 janv. 2019 https://www.youtube.com/watch?v=zIFR-u7pb58

Quel paradoxe le sociologue Alexis Spire relève-t-il ?

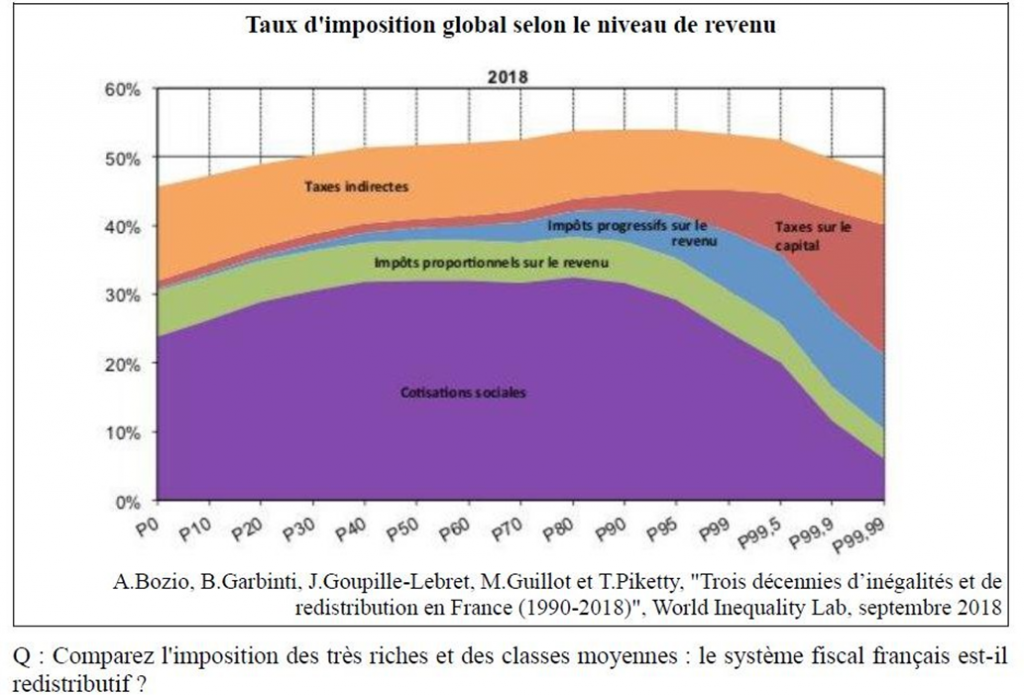

Recherchez ce que signifie « niche fiscale » ? « Optimisation fiscale » ? Pourquoi le système est-il moins progressif qu’avant ?

Qu’est- ce qui a nui à la légitimité de l’impôt et nourrit un sentiment d’injustice ?

4.2. L’intervention des pouvoirs publics fait l’objet de débats en termes d’efficacité, de risques pervers et de légitimité

Comprendre que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale (fiscalité, protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations) s’exerce sous contrainte de financement et fait l’objet de

débats en termes d’efficacité (réduction des inégalités), de légitimité (notamment consentement à l’impôt) et de risque d’effets pervers (désincitations).

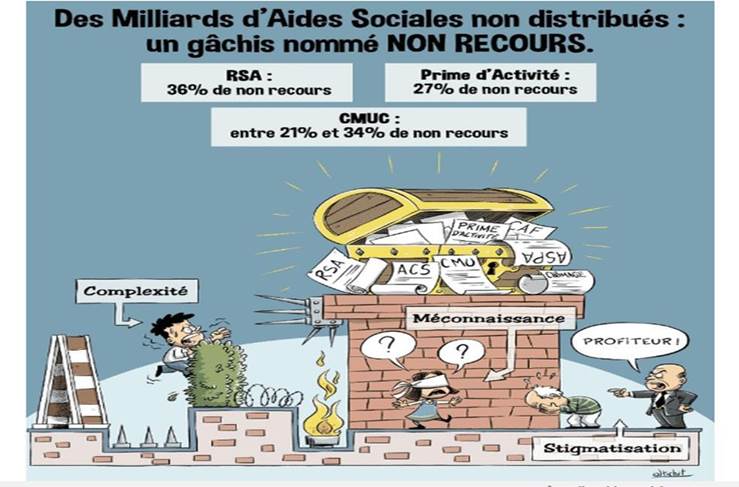

Tous les individus perçoivent-ils le même montant de RSA ? Peut-on cumuler le RSA et un salaire ? A quelle condition ? Qu’est-ce que le non-recours ?

Toutes les personnes qui perçoivent le Revenu de Solidarité Active (RSA) ne touchent pas le même montant. En effet, les sommes versées par la CAF dépendent de la composition et des ressources du foyer.

Le cumul entre un salaire et le RSA est envisageable dans certaines conditions. Le RSA est complémentaire aux revenus d’activité pour garantir un revenu minimum à ceux dont les ressources sont limitées. Cependant, le montant du RSA varie en fonction des revenus d’activité perçus.

Selon l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), « la question du non-recours renvoie à toute personne qui ne reçoit pas – quelle qu’en soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait pré tendre

».

La redistribution a-t-elle un effet désincitatif ? Le cas du revenu minimum

L’éligibilité au revenu de solidarité active (RSA) est soumise à plusieurs critères. La condition d’âge est notamment restrictive : très peu de personnes de moins de 25 ans sont éligibles au RSA. Avant la mise en place de ce dispositif, en juin 2009, la même condition existait pour le revenu minimum d’insertion (RMI). Cette restriction s’appuie notamment sur la crainte que l’accès au revenu minimum décourage certains jeunes de poursuivre leurs études ou de rechercher un emploi. On peut évaluer l’ampleur de cette désincitation au travail autour du seuil d’âge ainsi créé. Si elle existe, cette désincitation devrait se traduire par un fléchissement du taux d’emploi des jeunes juste après 25 ans, puisque le gain à l’emploi de certains jeunes serait plus faible à partir de cet âge. Or, aucune rupture dans les taux d’emploi à 25 ans n’est repérable pour les jeunes célibataires sans enfant ayant au moins un CAP ou un BEP. Le RMI et le RSA n’auraient donc pas d’effet désincitatif marqué sur l’emploi de ces jeunes. […] Au total, sur la période 2004-2009, entre 1,7 % et 2,9 % de ces jeunes très peu qualifiés auraient été découragés de travailler en raison du RMI. […] Les raisons pour lesquelles la désincitation peut être faible sont bien connues.

Ainsi, l’accès à l’emploi peut être perçu comme une norme sociale à atteindre, même si les gains financiers qu’il procure sont faibles. C’est aussi le moyen de se construire des droits à la retraite. De surcroît, la plupart des chômeurs recherchent un emploi à temps plein, alors que le RMI ou le RSA jouent surtout sur l’arbitrage entre

emploi à temps partiel et inactivité. Enfin, de faibles gains au travail à court terme peuvent être compensés par des gains à plus long terme, avec une amélioration des conditions futures d’emploi procurée par l’expérience professionnelle accumulée.

O. Bargain et A. Vicard, « Le RMI et son successeur le RSA décourage-t-il certains jeunes de travailler ?« , INSEE Analyses, septembre 2012

Le RMI puis le RSA ont-ils un effet désincitatif au travail chez les jeunes ? Comment peut-on l’expliquer ? Le RMI et le RSA n’auraient donc pas d’effet désincitatif marqué sur l’emploi de ces jeunes

L’accès à l’emploi peut être perçu comme une norme sociale à atteindre, même si les gains financiers qu’il procure

sont faibles.

C’est aussi un moyen de se construire des droits à la retraite.

Les faibles gains au travail à court terme peuvent être compensés par des gains à plus long terme, avec une amélioration des conditions futures d’emploi procurée par l’expérience professionnelle accumulée.

L’assistance désincite-t-elle au retour à l’emploi ?

Si le revenu que tire une personne de son retour éventuel à l’emploi est proche, voire inférieur à celui qu’elle obtient par les aides sociales, il est à craindre que cette personne ne soit piégée dans une «trappe à pauvreté» : sa situation est médiocre, mais l’emploi qui pourrait être la première marche permettant de l’améliorer ne présente pas d’avantage financier significatif, tout en présentant un risque sérieux de perte de ressources. […] Il serait donc compréhensible que les bénéficiaires de minima sociaux hésitent à reprendre un emploi dans ces conditions.

Arnaud Parienty, «L’assistance décourage-t-elle l’emploi ?», Alternatives économiques, n°245, mars 2006

Trappes à chômage, trappes à inactivité et trappes à pauvreté ?

La notion de trappe fait référence à la théorie de l’offre de travail, pour laquelle l’individu doit arbitrer de façon rationnelle entre travail et loisir. Dans ce contexte, tout revenu que l’individu peut se procurer sans travail biaise son choix en faveur des loisirs. Si ce revenu est trop important par rapport au salaire auquel il pourrait prétendre, il se trouve pris dans une « trappe », c’est à dire un piège, qui le condamne à l’inactivité. On distingue généralement la notion de trappe à inactivité qui évoque la désincitation financière à entrer sur le marché du travail pour les inactifs, celle de trappe à chômage qui renvoie plus précisément à la question de l’incitation financière pour les chômeurs à accepter un emploi compte tenu de l’existence d’une indemnisation et celle, plus large, de trappe à pauvreté qui fait référence à la situation des personnes, exerçant ou non un emploi, pour lesquelles l’augmentation du revenu d’activité se heurte à des effets de seuil qui les maintiennent sous le seuil de pauvreté.

Source : https://www.senat.fr/rap/r04-334/r04-3349.html

Quels facteurs désincitent les titulaires de minima sociaux à accepter un emploi ?

Le revenu proposé, l’écart des revenus entre le minima sociaux et le revenu du travail et par conséquent un manque d’avantage financier compte tenu de l’importance de la tâche de travail.

Relever le sens de ces 3 expressions : « trappe à chômage », « trappe à « inactivité » et « trappe à pauvreté »

tout revenu que l’individu peut se procurer sans travail biaise son choix en faveur des loisirs. Si ce revenu est trop important par rapport au salaire auquel il pourrait prétendre, il se trouve pris dans une « trappe », c’est à dire un piège, qui le condamne à l’inactivité. la notion de trappe à inactivité qui évoque la désincitation financière à entrer sur le marché du travail pour les inactifs

trappe à chômage qui renvoie plus précisément à la question de l’incitation financière pour les chômeurs à accepter un emploi compte tenu de l’existence d’une indemnisation

trappe à pauvreté qui fait référence à la situation des personnes, exerçant ou non un emploi, pour lesquelles l’augmentation du revenu d’activité se heurte à des effets de seuil qui les maintiennent sous le seuil de pauvreté

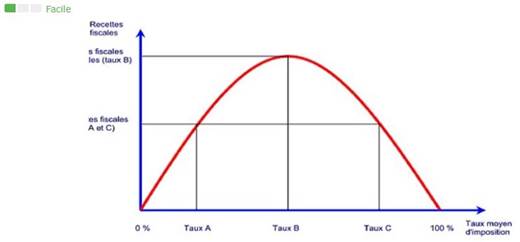

1) Quelles sont les deux situations pour lesquelles l’Etat n’obtient aucune recette fiscale ? Comment l’expliquer ?

1. On observe que pour un taux d’imposition de 0%, l’Etat n’obtient logiquement aucune recette fiscale. Le contribuable a intérêt à maximiser son revenu car il en profite pleinement. Pour un taux d’imposition de 100%, il en va de même puisque l’ensemble des revenus est confisqué par l’Etat aux contribuables.

2) Que désigne le taux B sur le graphique ?

Ce taux est le « taux d’imposition optimale », qui permet de maximiser les recettes fiscales de l’Etat.

3) Rappelez ce que signifient les effets de revenus et de substitution. Pour quels taux moyens d’imposition dominent-ils sur le graphique ?

Du taux 0 au taux B, c’est un « effet de revenu » qui domine : pour compenser leur perte de revenu lié à la hausse du taux d’imposition, les contribuables proposent une offre de travail plus abondante, leur permettant de toucher plus de revenus et de maintenir leur niveau de consommation. Du taux B au taux de 100%, c’est l’« effet de substitution » qui prend le pas : l’accroissement du taux d’imposition entraîne une baisse des salaires effectivement perçus, ce qui revient à une diminution du coût du loisir et conduit le contribuable à réduire son offre de travail.

4) Vaut-il mieux choisir le taux d’imposition A ou le taux C ? Pourquoi ?

Malgré que ces deux taux conduisent à des recettes fiscales identiques, il vaut mieux le taux d’imposition A que le taux C : les mêmes recettes fiscales sont obtenues alors même que le taux A est beaucoup moins désincitatif que le taux B, laissant aux individus un niveau de richesse supérieur.

Laisser un commentaire